暇があったら新宿のこんなところへ寄ったり。

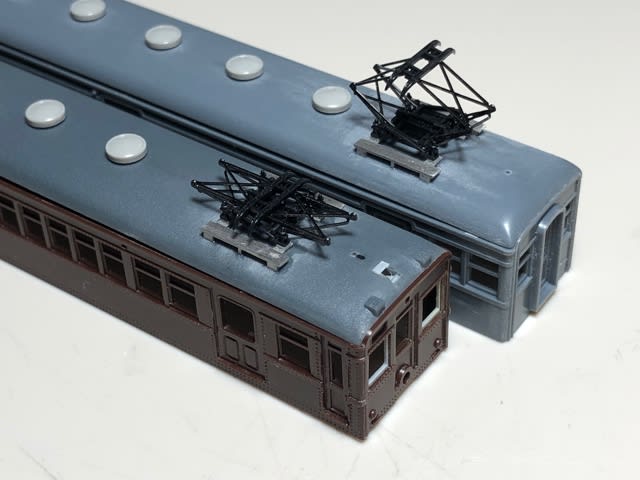

某所で電車を広げてみたりとか。

街並みぷらっぷらで忙しくてなかなか電車作りが進みませんで。

クモハ51も配管しました。作用管に使う0.3ミリ線を切らしまして(たぶん10年振りくらい)プラストラクトのプラ丸棒を久しぶりに使いました(これもギリギリ)

0.2ミリとか0.25ミリ線は在庫あるのですが、頑なに0.3ミリに拘るわたくし。

でも、楽かどうかはかなり微妙でして、ワタシは金属の方が楽だったかも。

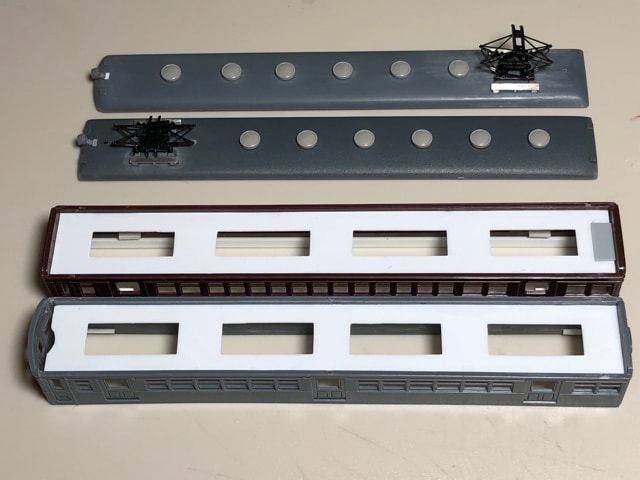

ドア窓の抜き勾配がキツく、見た目が気になっていたのでやはり削り広げることにしました。

普段塗料をかき混ぜるのに使っているマドラーを4ミリ幅に切り出し、#400のマスキングテープを貼りつけます。

これで丁寧にヤスって断面を直角に。

コーナーのRは100均で買った0.8ミリくらいの細長いダイヤモンドヤスリで仕上げました。

上が未施行のクハ55、下は処理済みのクモハ43。