最近「イイネ」が少なくてショボンヌ(´・ω・)なわたくしです。

アクセス数は減ってないんですよね。単純につまらない記事が多いのだろうか?反省せんとな。

いやイイネ稼ぎにブログやってる訳じゃないんで気にしてはないんですけどね(*´-`)

さてある日のこと、もうすぐ閉店してしまう近所のポへ巡回に行きましたら、河合のキ100が下がっておりました。プレ値でありましたが久しぶりに見かけ懐かしさのあまり見受け致しまして。

これワタシが中坊の頃発売されたんで(トミックスでした)息の長い模型でありますね。

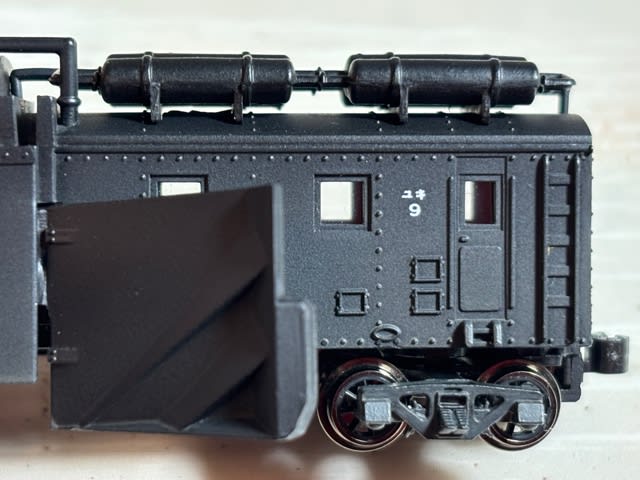

この模型が今ひとつパッとしないのはいろいろ理由があるでしょうが、ひとつはその腰高感でしょう。

まずこの床板にあるブレーキシリンダー脇の突起をニッパーでパチンと切りました。

妻板内側にあるリブ状の突起をハセガワのチゼルで削りました。リブ上から妻板の面まで2ミリくらいになるように少しずつ。

前面裏にも高さを規制する出っ張りがありましたが、これはそのままでも問題ないようです。

とにかく開けるとわかりますが、当時の香港製らしいざっくりした作りでびっくりです、

狭い車内に適合するようウェイトが斜めに付けてあったりね。

台車はカトーのスポーク車輪に交換し、カプラーを車間短縮ナックルに取替えます。

腰が落ち着きました。

ならしの交通机上線に大雪は降らない筈ですが、平行世界のここでは偶にそうなのかな?

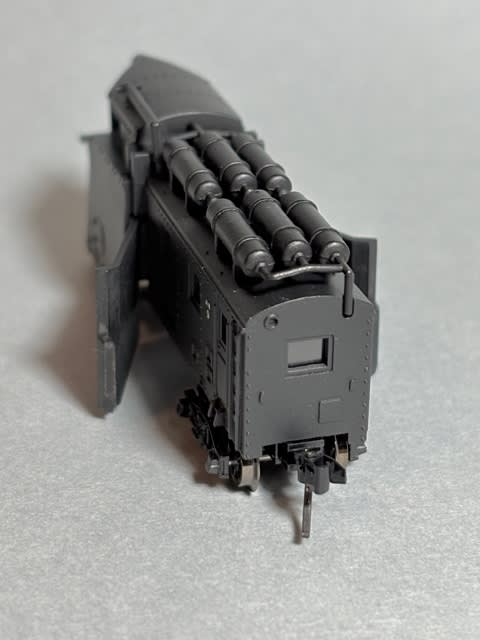

塗装を剥がしました。クレオスの薄め液であっという間に綺麗に剥けます。

前面窓周りがスッキリしないので。

ヤスリを窓枠に当てて見映えを向上させました。