漸く完成と言える仕上がりになったかな。

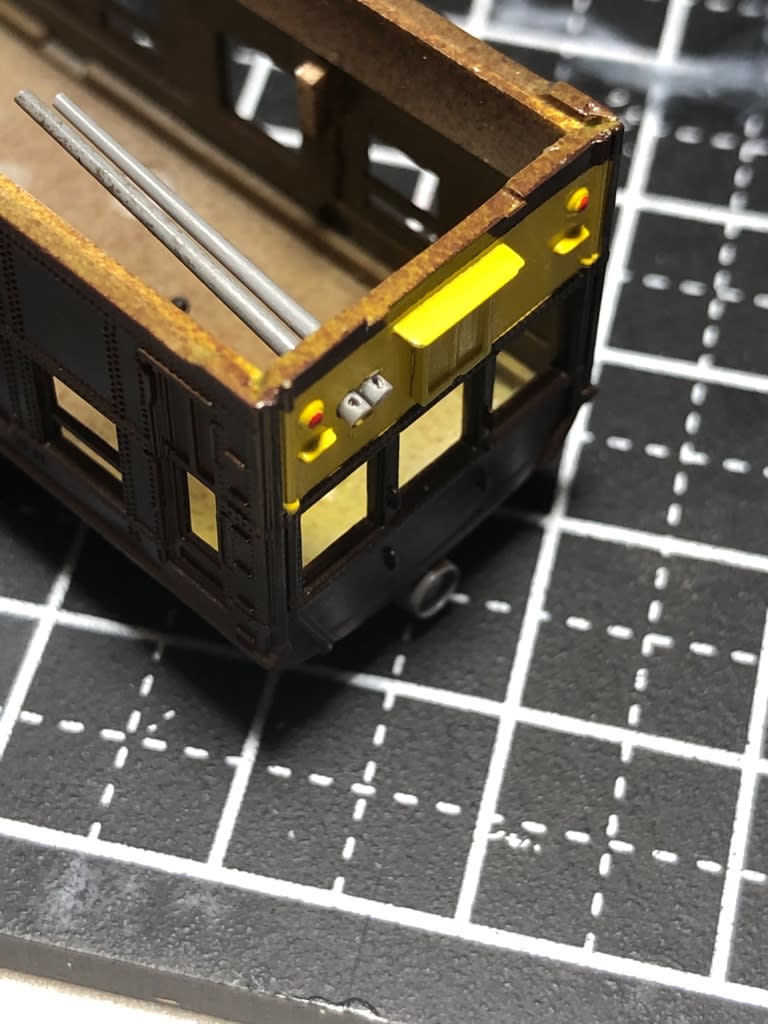

塗装です。全体にクレオスサーフェイサーマホガニーを吹いて傷のチェック。溶きパテで仕上げたあと、前面に黄色を塗ります。

黄色といえば色乗りせず、ついつい厚塗りになりがちですがクレオスGX4キアライエローが非常に塗り易いと聞き採用しました。明らかに吹く回数が少なくても色の立ち上がりが良いのでお勧めします。大体塗れたところでGM黄色1号で仕上げ。マスキングして全体をGMぶどう色2号とクレオス#2黒を4:1位で混ぜたものを塗りました。春にエンドウEF57をレストアした時にこのレシピでタッチアップしたところ、ほぼピタリの色調が得られたので採用しました。

屋根は余りに暗い色だと沈んでしまうと考え、クレオス#116ブラックグレーを採用。暗すぎず明るすぎず、ちょうどいい塩梅です。

パンタはクレオスメタルプライマー改→クレオスサーフェイサー黒。ベンチレーターはタミヤAS-7ニュートラルグレー。

友人のらっきょさんの作品の影響で、今回珍しく配管まわりに色差ししましたがこれもニュートラルグレーです。いい色なのですが、上に色差しは受け付けないのでご注意を。クリア掛け必須です。

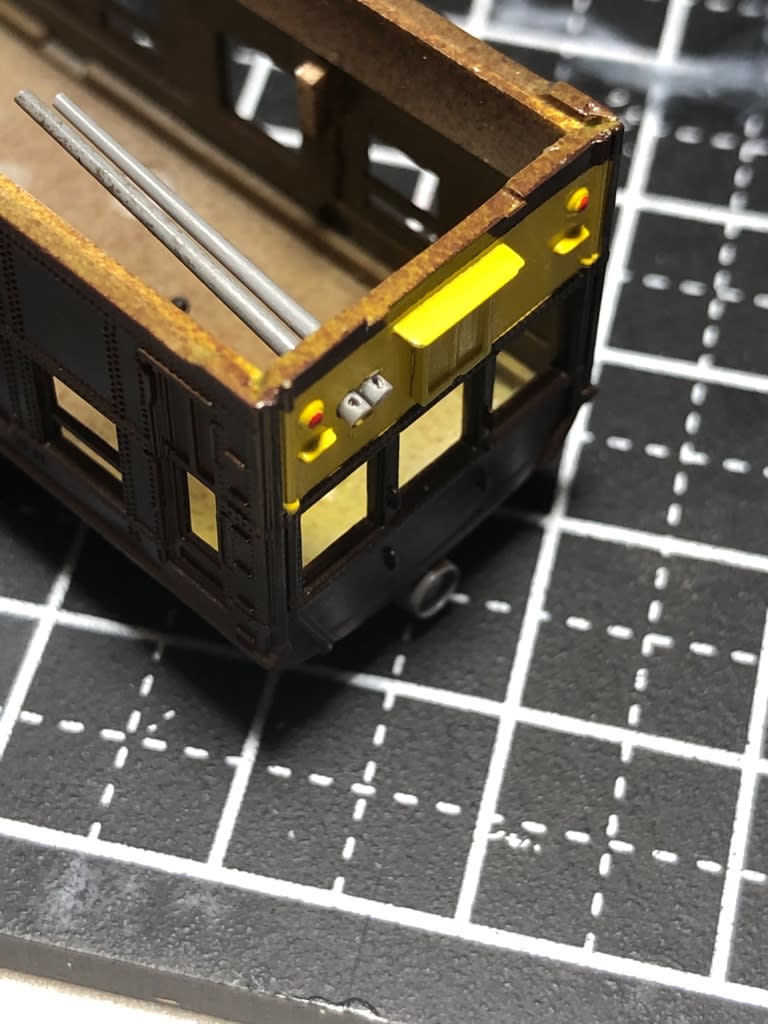

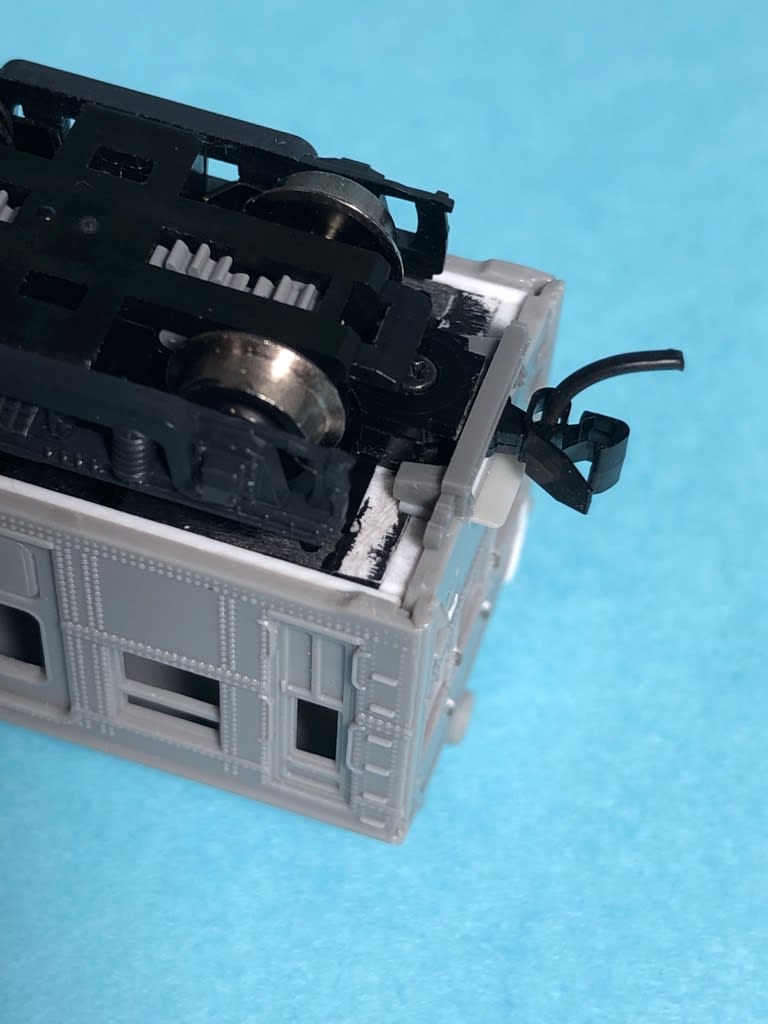

ジャンパー栓。クモハの車体側、いつもならカトーのそれを使うのですが、ちょうど黄色を切らしていたのと11123のジャンパー栓位置がかなり高めで既製品が使い難く、ランナー引き伸ばし線で自作することにしました。

車体に0.8ミリくらいの穴を開けて、テーパー状のランナーを差し込みます。頭がだいたい0.9ミリくらいになるようにして綺麗に丸く削り、下方に穴を開けて0.3ミリ真鍮線を差し込みました…なんて書きましたがはっきり言って大変でして、塗装前にやって置くべきことです。反省。

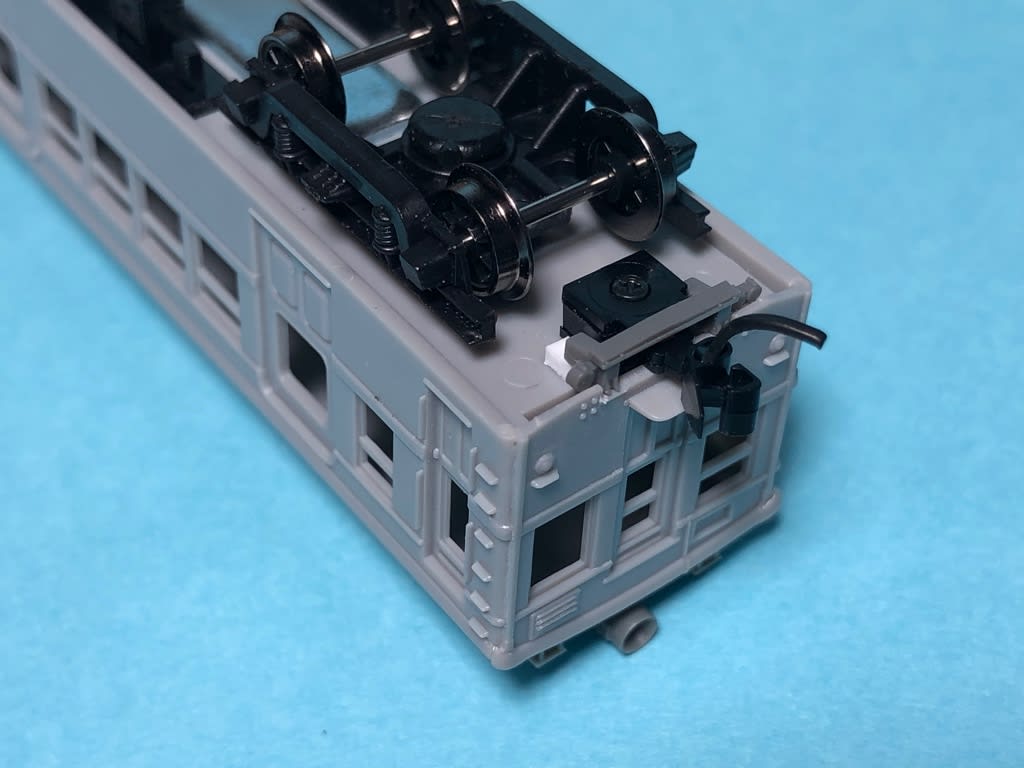

台車はクモハが鉄コレ動力付属のDT10とDT11。このDT10は鉄コレ台車の中でも出色の出来だと思います。

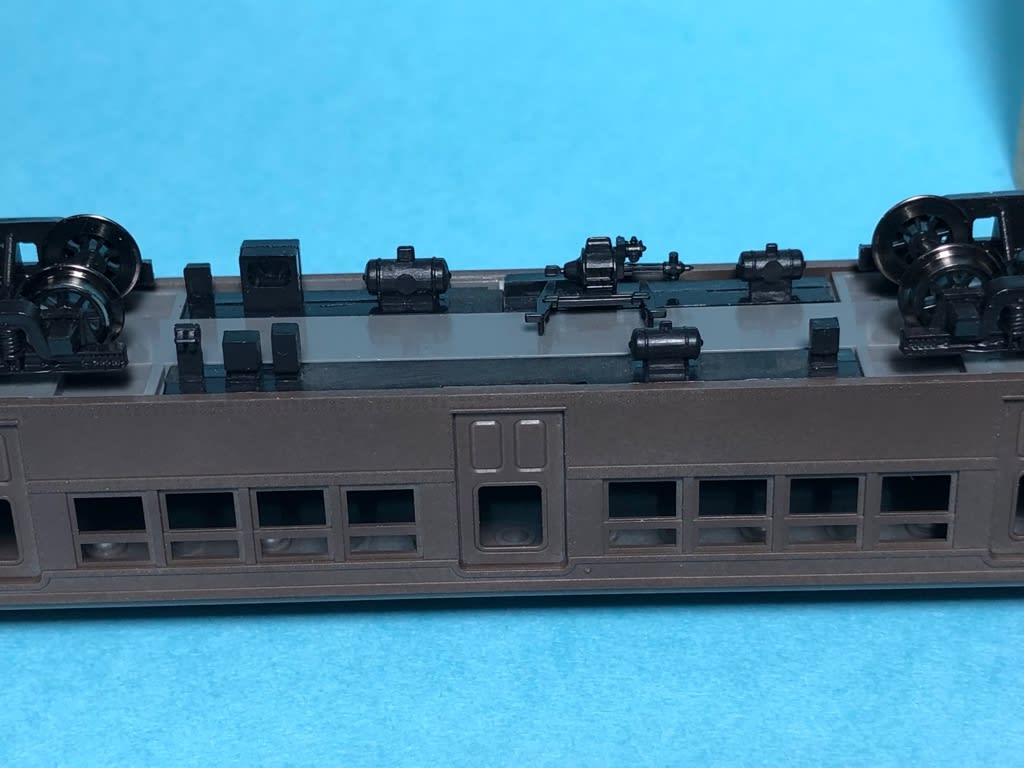

クハ16はカトーオハ31の初期についていたブレーキ表現の無いタイプを選び(プロポーションが好きなので)スポーク車輪を履かせておきました。

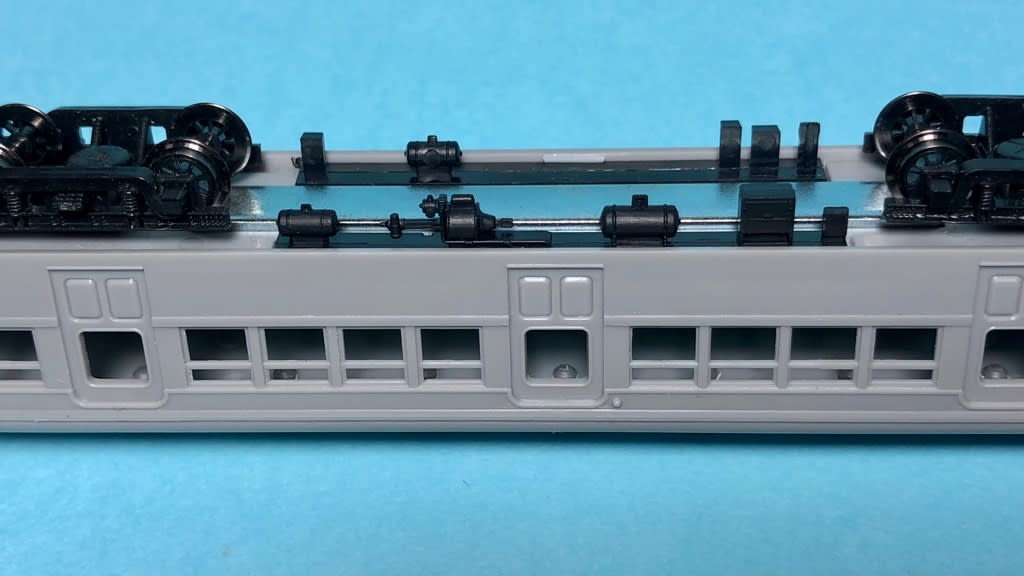

床下機器はキット付属の最新タイプを、説明書通りにカットして接着してあります。

流石にシャープで立体感もあり、よいパーツだと思います。

なんとか可部線には見えるかな。屋根を換え、窓枠を削り込んだのが効果的。ヘッドライトは付属のパーツを使い、塗装前にガッチリ接着してあります。テールライトは銀河パーツだけど、ちょっとおっきいな。

新しいキットは文句無し。組みやすくシャープ。キットをよく見ると運行表示がくり抜けるようになっているんで、やればよかった。

テールライトは綿棒にうすめ液を含ませライト部の塗料を拭い、プラの生地が出たところへサインペンの赤を塗り塗りしておきました。

11123は前面にリベットが無いので、ノミとペーパーで丹念にヤスリました。既存のモールドは出来るだけ活かしてあります。

ヘッドライトはこれも箱の中のパーツを仕上げて使いました。

運行表示が二桁なのは当時居なかったと思うのですが、ここが旧キット最大の主張なのでそのまま(作り直しが面倒かっただけかもw)

あと前面サボ枠は、新キットのがサボが刺さった状態のため使えず(可部線は不使用)

アキバGMで11200(クモハ12)のランナーを買ってきて、別に塗りました。お店の人に「もっと精密なのありますよ〜」と親切に教えていただきましたが、エッチングパーツを折りたたんで作る精密な製品が似合う作品じゃないので…

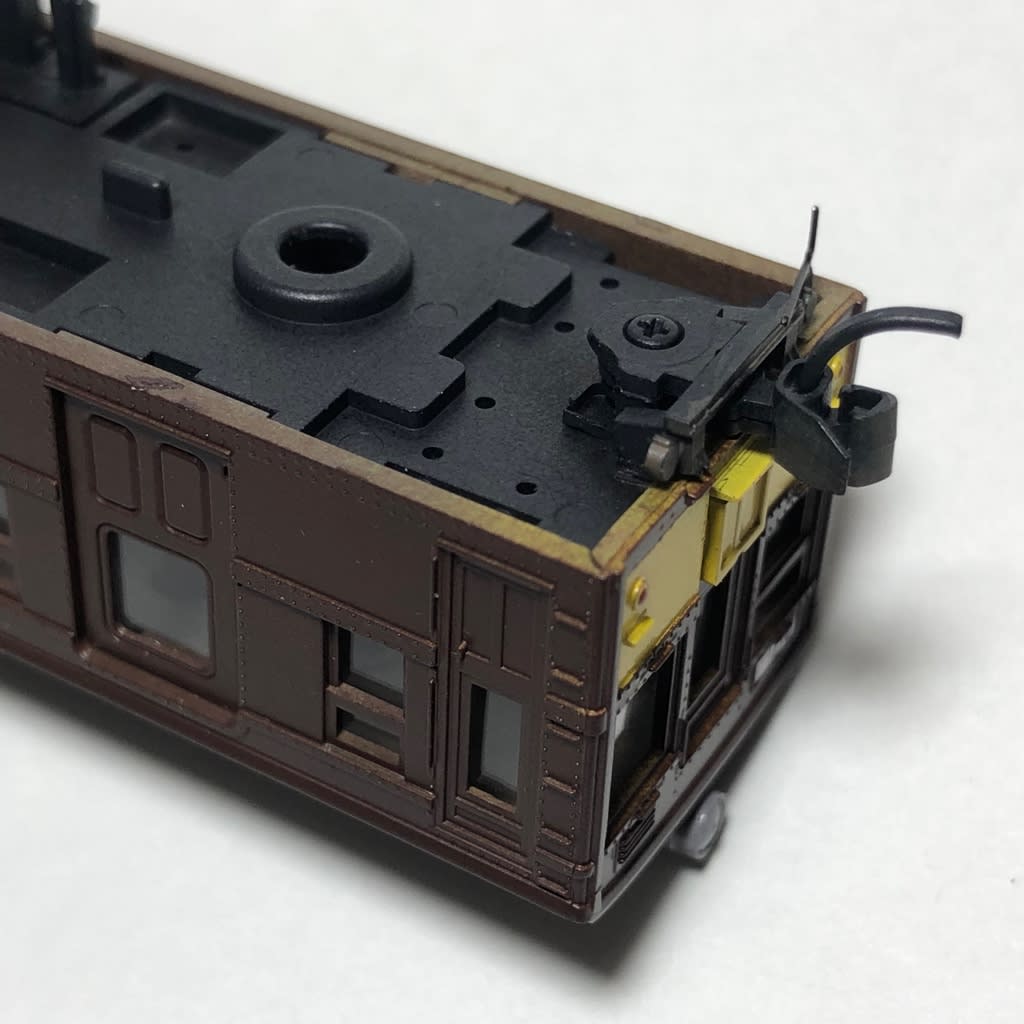

クモハの連結面。扉はクレオス#318レドーム。

左の123も、なんとか違和感ないかな。

クハ16。貫通路の幅がけっこう違いますね。

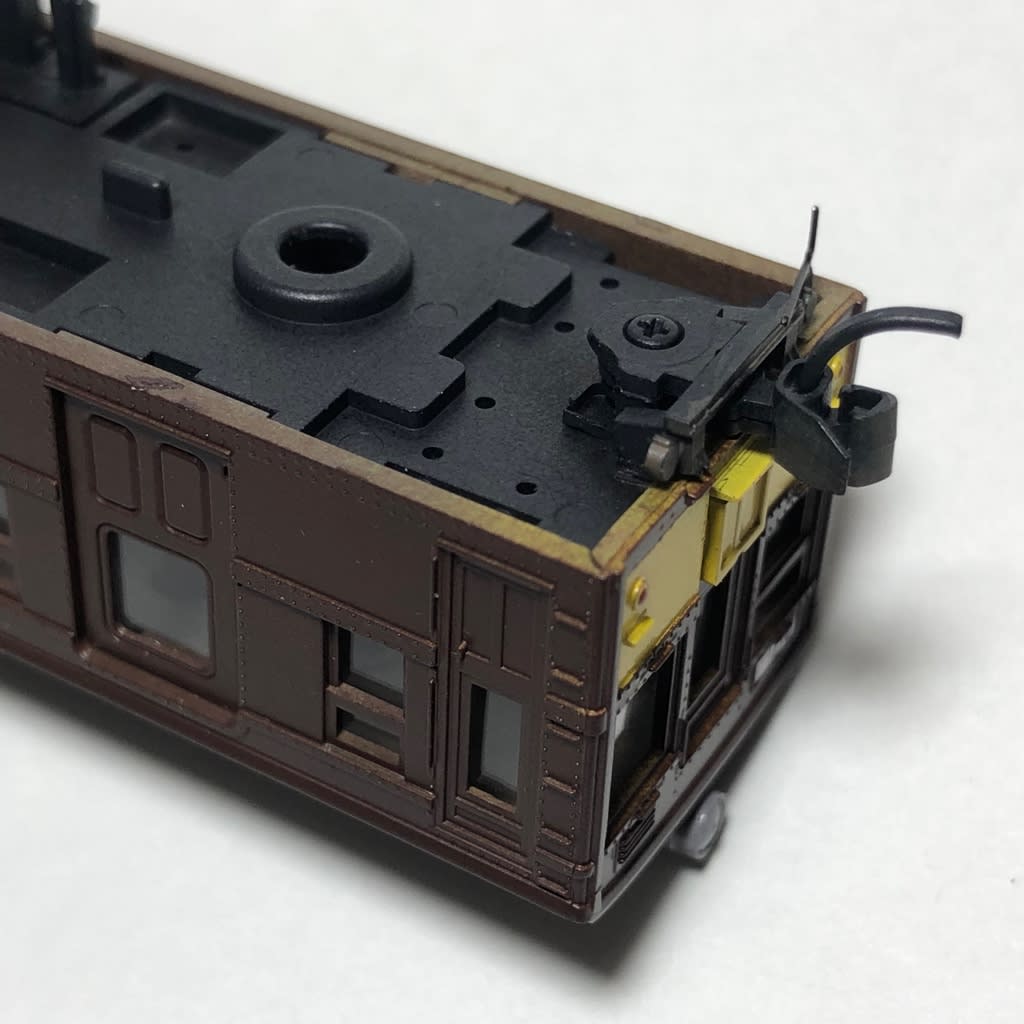

台車を外して、カプラーと胴受まわり。ネジ止めしてあるけど、もう外せませんw

車体裾を塗っておかないと。カプラーは前面がマグネマティック1015。連結面はGMDT10付属の首が短いアーノルドを付けてあります。

手前の方が新製品。詳しくないけど、此方の配置が正しいのかな?

屋根のブラックグレーがいい感じです(自己満足)

こうして見るとバランスを取るために11211の鍵外しと避雷器周りの配管は、色を塗らない方がよかったか。

クモハには両方動力を入れました。ジャンクパーツをかき集めたので、かなり昔の鉄コレ動力です。

ちょうど小学校卒業の春休みに引退した可部線17m車。小学校の同級生と乗りに行ったっけなあ…あれ以来宿題だった17m車を、遂に完成させることが出来ました。

あの時同行してくれたメンバーは、この日の小旅行を覚えているかな?