小学生の頃TMS(月刊鉄道模型趣味)に出会い、世の中にはこんな精密な模型があり、それを自分の手で作り出している人がいることに心底驚きました。301号と、自分で初めて買った312号は、もしかしたら人生のヴァイブルだったのかもしれないです。

当時手元に学研の図鑑「機関車・電車」というのがありまして、1/150くらいの手書きのカラーイラストがありました。それを見ながら初めて作ったのがラッセル車のキ100。カタチがとんがっていて如何にも小学生受けするものだったことと、マジックで黒くぬればよいので塗装が楽そうだったから選んだ車種。

接着はどうしたのか・・フエキ糊でも使ったのか、古ハガキから作ったキ100は、噴き出しそうな出来でしたが工作の楽しさは存分に味わうことが出来たのです。

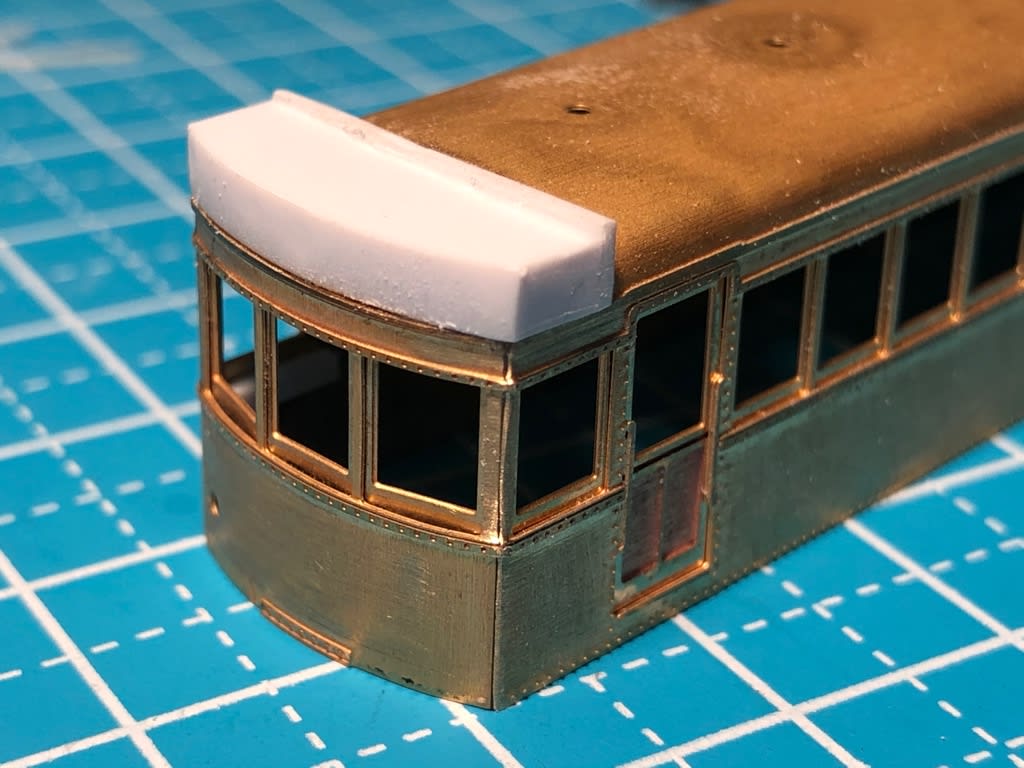

その後は図書館に置いてあった「模型とラジオ」のHOゲージ工作にはまりました。小学6年生の夏休み工作に選んだのは初代京成AE車。車体は白ボール紙をカッターナイフで切り出し、R部分は母の裁縫道具の中にあったボタン抜き。

屋根と前面はバルサ。パテを使った目止めは上手くいかなくて、前面はゴツゴツになってしまいました。マッハの塗料を筆塗りして、台車はカツミDT32。時間とモチベーション切れで2両しか出来ませんでしたが、楽しかったです。今もよく思い出します。

その後はGMキットの組み立てや、完成品の色差しや精密加工をぼちぼちやっておりましたが、当時のNは20メートル級の編成モノが主体で、だんだんやりたいこととやれることの解離が生じてしまったのです。

ちょうどその頃各地のローカル私鉄巡りを始め、15メートルクラスの小さな釣掛電車が里山や小さな町を走る姿、車庫に憩うオールドタイマー達に痺れておりました。HOであれば工作しやすく、パーツも沢山あって現実的でしたが、ひとり広島から千葉に出て来た身には、なかなか模型に資金も時間も割けず、次第に模型に触れることも無くなっていったのです。

公私ともに最悪の事態が続き、ボロボロになっていたある日、立ち読みの雑誌でアキバにGMが開店したことを知りました。早速訪れ冷やかしているうちに、ある棚にあった透明な小さな箱に気づき手に取ると・・

「うっ、これは?蒲原鉄道モハ11のキットなのか?今はこういうのが製品にあるんだ!kitchen?初めて聞いたけど、すごくシャープなエッチング!買おう!」

いままで乗工社のEF53くらいしかブラスキットを完成させたことがないのに、無謀としか言えませんが、1年がかりでなんとか完成させることが出来ました。「ローカル私鉄のオールドタイマーを1/150で揃える」というテーマが見えた瞬間です。それからは怒涛のごとく工作に勤しんでおります。人生で本当に楽しめる目標ができた私は、幸せだと思っております。

模型工作を再開して15年あまり、そろそろそれなりの数が手元に揃いました。テーマも「ローカル私鉄のオールドタイマー」「少年期に故郷で親しんだ車輌たち」「地元の京成/新京成の70年代までの電車」と増えて来ました。

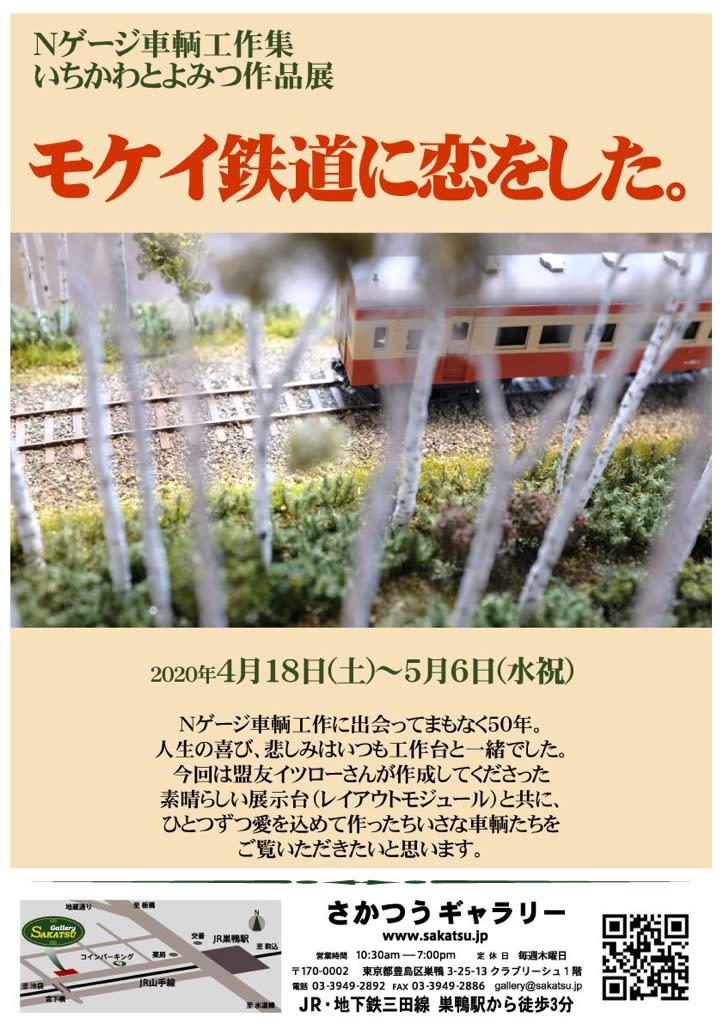

実は今回ご縁がありまして、巣鴨のさかつうギャラリーで作品展をやらせていただくことになりました。精密ではないですが、塗装の美しさや線を揃えて綺麗に見せることは徹底的にこだわっています。コロナ騒ぎがいつまで続くのか、この状況の中で開催するのはいささかアレですが、もし宜しければ観に来てください。

なおTMS3月号に素晴らしい仕上がりの農村風景レイアウトを発表されたイツローさんが、この作品展の為に展示台を作ってくださいました。超絶なススキの草むらや白樺の林。シャープな建造物。実感的な線路まわり(ベースはトミックスの道床付レールです!)

主宰者の私が在廊する日は、確定次第こちらへアップします。