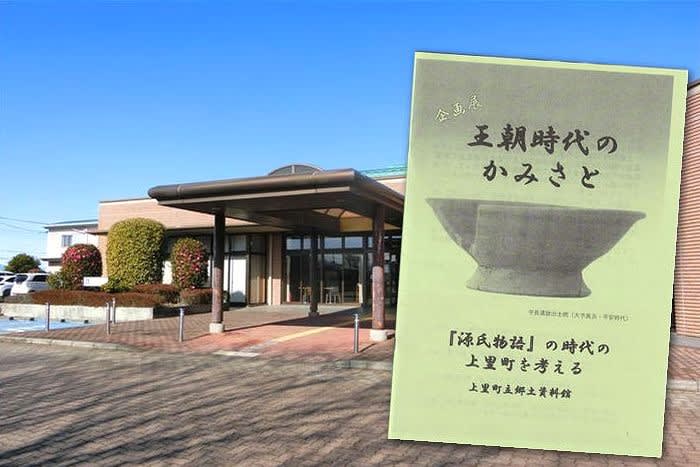

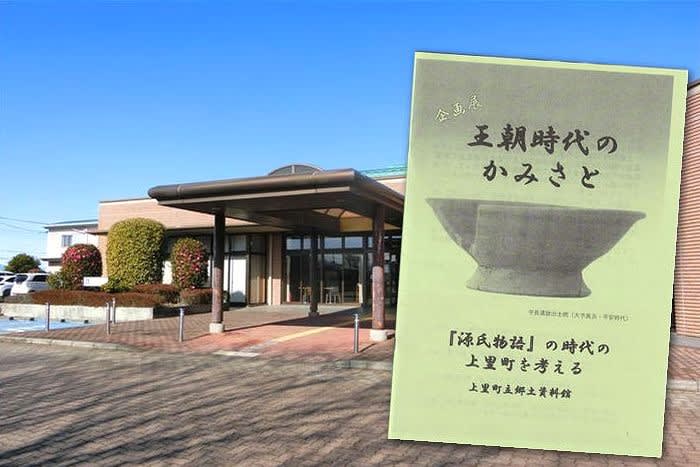

上里町立図書館・郷土資料館 と 企画展展示解説書

上里町立図書館・郷土資料館 と 企画展展示解説書

上里町立郷土資料館企画展

「王朝時代のかみさと-『源氏物語』の時代の上里町を考える-」

会 期:令和6年1月11日(木)~2月21日(水)

※展示解説書には2月18日までとあります

会 場:上里町立郷土資料館特別展示室 (児玉郡上里町七本木67)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上里町内では、これまでに大小合わせて、150か所以上もの遺跡が確認されており、部分的ではありますが現在

まで発掘調査が行われてきました。これら遺跡の調査によって、かつて町に暮らした人々の様子が今、少しづつで

すが明らかになってきています。

本展は、今から1,000年ほど前の平安時代(744~1192)の人々を特集します。特にこの時期の9世紀~12世紀に

かけては、平安時代の半ばから後半にあたり、歴史学では「王朝時代」とも呼ばれます。

この頃、上里町はどのような時代で、そこに暮らした人々はどんな日々を過ごしていたのでしょうか。これまで

の調査結果から考えたいと思います。 上里町立郷土資料館

《あいさつ文から抜粋引用》

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

を観覧してきました。

今年のNHK大河ドラマは『光る君へ』であり、この主人公である紫式部が『源氏物語』を書き上げたのも

この時期ですので、この時代に合わせた企画展とも言えるかも知れません。

本企画展は、

はじめに

第1章 王朝時代以前のかみさと

1-1奈良時代から平安時代初めの集落

(1)田通遺跡

(2)北稲塚遺跡

(3)寺西遺跡

(4)油免遺跡)

1-2王朝以前の集落の特徴

(1)土師器と須恵器の利用

(2)武蔵型甕の使用

(3)円面硯と帯金具の出土と地方役人の影

(4)古墳と埴輪の出土 集落の人々のご先祖様?

第2章 王朝時代のかみさと

2-1王朝時代の遺跡群

(1)田中に志遺跡

(2)日月遺跡)

(3)水引塚遺跡

(4)中長遺跡

(5)長幡部周辺出土土器

2-2王朝時代とは、どんな時代だったのか 王朝時代の特徴

(1)条里制水田の開発

(2)灰釉陶器の流入

(3)羽釜の登場

(4)須恵器の色彩と変化

(5)碗の変化」

(6)「ての字皿」の登場とその謎

第3章 まとめ 王朝時代の以前と以後

(1)集落の立地と支配者の変化

(2)流通 モノの動きの変化

(3)都の文化・思想の流入

おわりに 上里町の王朝時代の主人公

から構成されていて、沢山の解説パネル・写真と出土品が展示されていました。

観覧日:令和6年(2024)2月8日(木)