■ 小倉城跡 【ときがわ町(旧玉川村)・小川町・嵐山町】 《国指定史跡》

小倉城跡は、菅谷館跡・松山城跡・杉山城跡と共に比企城館跡群として国指定史跡となっていて、外秩父の山地

帯と関東平野の境界にあり、大きく蛇行を繰り返す槻川と山地の自然地形を巧みに取り込んだ天然の要害にあり

ます。

小倉城跡にかかわる同時代の確実な文書は発見されてませんが、江戸時代の『新編武蔵風土記稿』では、戦国時

代の関東に覇を唱えた後北条氏の重臣遠山氏を城主として伝えています。また、『武蔵志』では遠山氏、或いは

上田氏とも伝えています。

■ 大蔵館跡 【嵐山町】 《県指定史跡》

大蔵館跡は、平安時代の末期、帯刀先生源義賢によって築かれたと伝えられています。館跡の四隅にはそれぞれ

土塁が残っています。

久寿2年(1155)8月16日、源義賢はここ大蔵館で甥の悪源太義平に討たれました。この時2歳であった義賢

の子駒王丸は、畠山重能・斎藤実盛らの計らいで信濃国へ逃れたという。この駒王丸こそがのちの木曽義仲です。

■ 高見城跡 【小川町】 《県指定史跡》 別名:四ツ山城跡

比企丘陵最北部の丘陵部・四津山に築かれた山城で、山頂部全体を城郭化しています。

築城時期は不明。ただし『青木家家譜』に、治承4年(1180)青山城主・青山氏久配下の石井九郎右衛門政綱が

居住したとあります。これが城の始めとみられ。戦国時代に入ると、長享元年(1487)没の増田四郎重富がここ

に居住したと『新編武蔵風土記稿』にあり、増田氏が城主であったようです。その後、山内上杉氏方の属城・鉢

形城の支城となっていたとみられ、長享2年(1488)の扇谷上杉氏・山内上杉氏が戦った高見ヶ原合戦で、この

城は東側の今市台地に陣取った山内上杉方の背後を守る役割を果たしたと考えられているようです。

本郭のあった山頂には現在、四津山神社が鎮座しています。

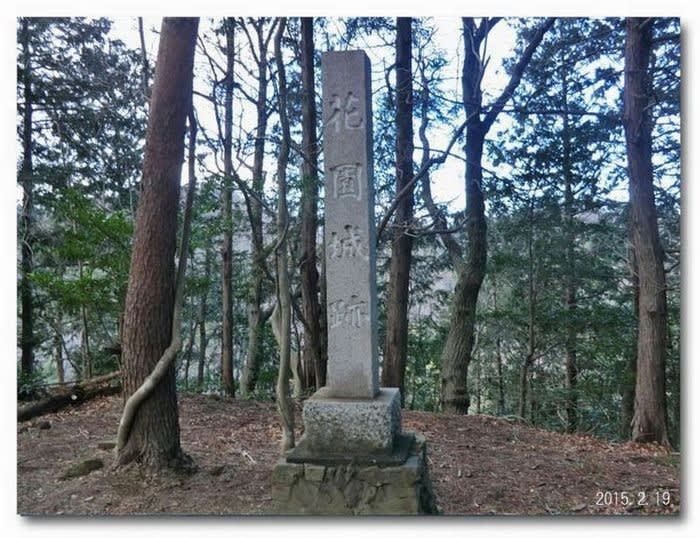

■ 花園城跡 【寄居町】 《県選定重要遺跡》

平安時代末期、武蔵七党の一つ猪俣党の猪俣政家の子政行は藤田郷に住んで藤田氏を称するようになったが、そ

の居城としていたのが花園城といわれる。その後、戦国時代の天文年間(1532~1554)に、藤田重利(のちの

康邦)が天神山城(長瀞町)を築いて居城を移した後は天神山城の支城として、更に北条氏康に降伏し、養子に

迎えた氏康四男の氏邦が永禄3年(1560)以降、鉢形城を整備して天神山城から居城を移した後は鉢形城の支城

として整備されたと思われます。天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めで鉢形城は開城しましたが、花園

城も同じ運命をたどったと思われる。

花園城跡は数多くの遺構が残る山城ですが、城跡のほとんどは雑木の茂る山林で、整備されていないため攻城に

は難があります。

■ 正竜寺 【寄居町】 ※正しくは正龍寺

中世に栄えた豪族の藤田氏の菩提寺として創立された。

寺院内墓地には北条氏邦夫妻と、氏邦の養父である藤田康邦夫妻の墓が四基並ぶように安置され、埼玉県指定史跡

になっています。

近くには、氏邦の室・大福御前自刃の地があります。

■ 用土城跡 【寄居町】

用土城は鎌倉街道上道を見下ろす小高いい丘の上に建てられた城で、関東管領上杉氏の重臣であった藤田康邦が

後北条氏に下り、養子に迎えた北条氏康の四男氏邦に家督を譲り、用土に居を構えて用土新佐衛門を名乗ったと

されます。

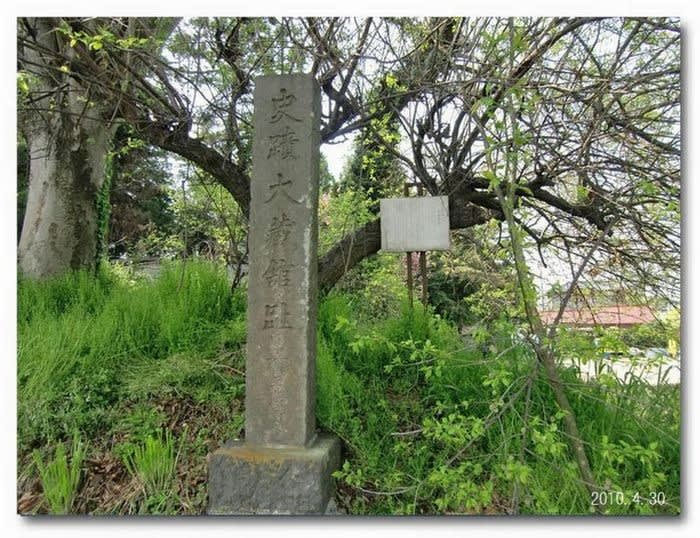

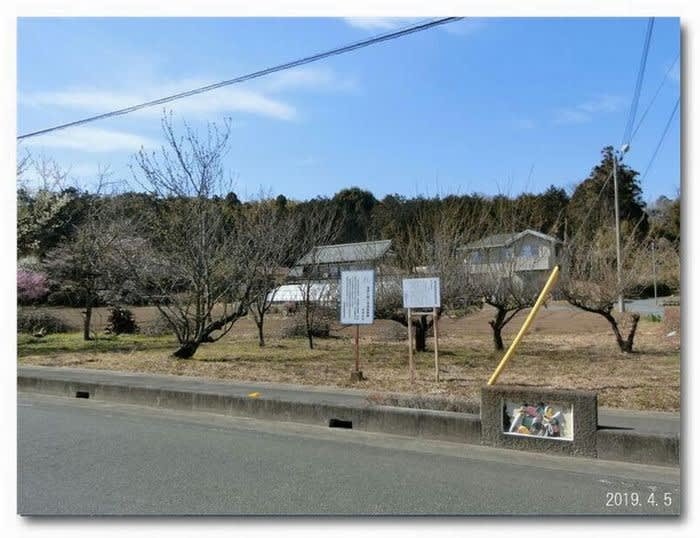

現在、城跡は開墾されてしまい、城跡には石碑があるのみですが、昭和の初め頃までは堀などが残っていたよう

です。

このように用土新佐衛門は藤田康邦の隠居名とされてきましたが、最近は用土新佐衛門は藤田氏の一族ではある

が、藤田康邦とは別人であるとの説に変ってきています。

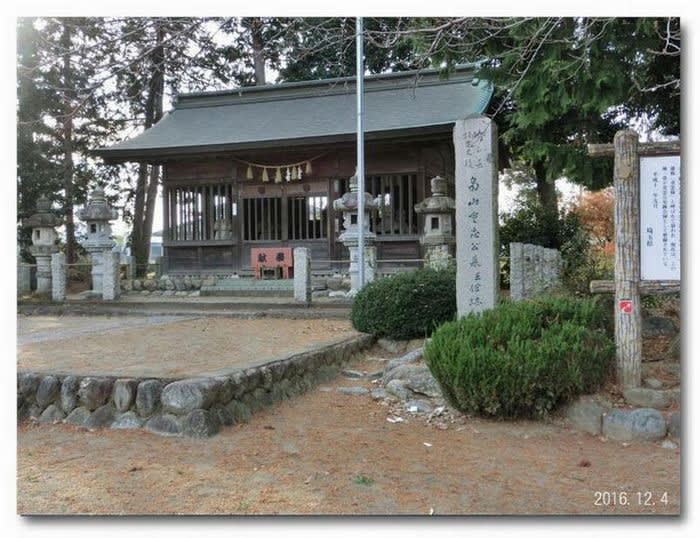

■ 畠山館跡 【深谷市(旧川本町)】 《県選定重要遺跡》

武蔵武士の鑑と称さた鎌倉幕府の有力御家人であった畠山重忠が生まれた場所と伝わる館跡です。畠山氏は板東

八平氏の一つ秩父氏の嫡流で、秩父権守重綱の孫重能が畠山荘の開発領主となり、在名の畠山を称しました。

館跡には、畠山重忠と本田次郎親恒ら家臣のものと伝わる墓があります。館跡は、畠山重忠公史跡公園として整

備され、愛馬三日月を背負った重忠の像が建立されています。

■ 本田館跡 【深谷市(旧川本町)】 《県選定重要遺跡》

本田館は鎌倉時代から室町時代にかけて築城されたものと見られています。畠山重忠の重臣本田次郎親恒(近常)

の後裔の方が現在も住まわれており、土塁や空堀が残存しています。

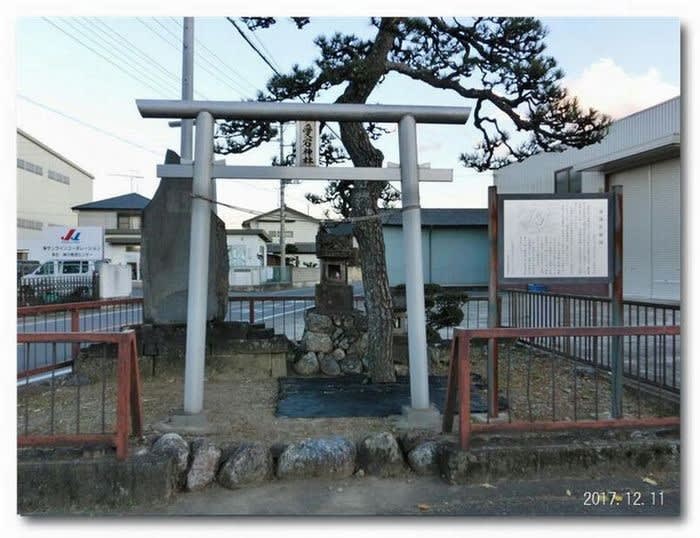

■ お茶々が井戸 【深谷市(旧花園町)】 《市指定史跡》

昔ここに一軒の茶屋があり、「茶々」と呼ばれる美しい娘がいて、お茶の接待をしたので「お茶々が井戸」とい

われるようになったと伝えられています。 しかし古文書によれば、この茶店には「ちょう」という客あしらいの

上手な美しい娘がいて、街道筋で大評判となり繁盛したので、「お茶屋の井戸」と呼ばれたとの記録もあるそう

です。井戸はあまり深くはありませんが、どんな干天でも枯渇したことがなく、この水を汲みほすと雨を招くと

いわれ、干害に苦しむ年には雨乞いのために村人が総出で水を汲み出したとのことです。(現地説明板より)

■ 岡部六弥太忠澄館 【深谷市(旧岡部町)】

岡部六弥太忠澄は猪俣党の出身で、平安時代末期・鎌倉時代初期の武蔵武士。忠澄の祖父猪俣野兵衛時範が岡部

の地に館を構えたのを機に岡部氏と称するようなった。

忠澄は、治承・寿永の乱の際には、源氏方につき出兵しています。元暦1年(1184)の一の谷合戦では、平家方

の名将平忠度を討ち取ったと伝えられる。

妻は畠山重忠の妹であり、重忠とは義兄弟になります。普済寺が館跡とされ、 忠澄の墓は、普済寺地区にあり、

五輪塔が6基並んでいます。このうち最も大きいものが忠澄のものとされています。

■ 榛沢六郎供養塔 【深谷市(旧岡部町)】 《県指定旧跡》

榛沢六郎成清は、鎌倉時代の武士で、武蔵七党の一つ丹党に属し、父成房の時榛沢の地に移ったといわれる。

成清の母は、畠山重忠の乳母で重忠と成清は乳兄弟の関係にあたる。鎌倉期の乳兄弟は肉親の兄弟よりもつなが

りが深いといわれており、成清は幼少の頃より、重忠の補佐役として仕えた。

供養塔は旧蔵屋敷の一角にあった成清塚に隣接して、享保8年(1723)に建立されたといいます。

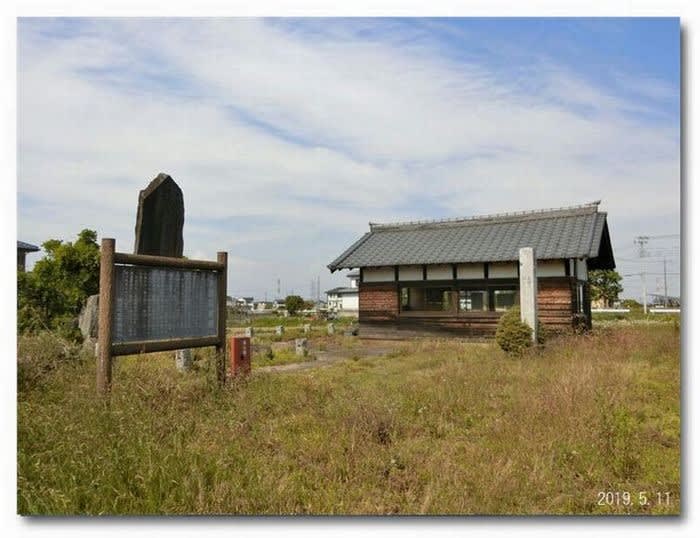

■ 水殿瓦窯跡 【美里町】 《国指定史跡》

水殿瓦窯跡は埼玉県県の北西部、上武(じょうぶ)山地から連続する丘陵に囲まれた本庄台地の西南部に位置する

沼上地区にある鎌倉時代の窯跡で、現在までに4基の瓦窯跡が確認されています。ここから発見された瓦は文治

5年(1189)に源頼朝が建立した鎌倉市二階堂永福寺跡から発見された瓦と似ており、この瓦窯跡で焼かれた屋

根瓦(厚手の瓦で斜め格子の叩き目の中に「大」と読める文字のある平瓦や剣頭門の軒平瓦)が寛元・宝治年間

(1243~1249)に実施した永福寺の大改修の際に使用されたものと考えられています。

■ 雉ケ岡城跡 【本庄市(旧児玉町)】 《県指定史跡》

雉岡城は、関東管領山内上杉氏の居城の居城として築かれたが、手狭であったため上州平井城に移り、この城に

は家臣の夏目豊後守定基が入りました。永禄年間には北条氏邦によって攻略され鉢形城の属城となったようです。

天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めの際には前田利家により落城しました。徳川時代には松平家清が居

城していましたが慶長6年(1601)に三河吉田城に移ると廃城になったと伝えています。

城跡は西側が削平されていますが空堀や土塁が多く残り、現在は、「城山公園(雉岡城跡公園)」として整備さ

れています。

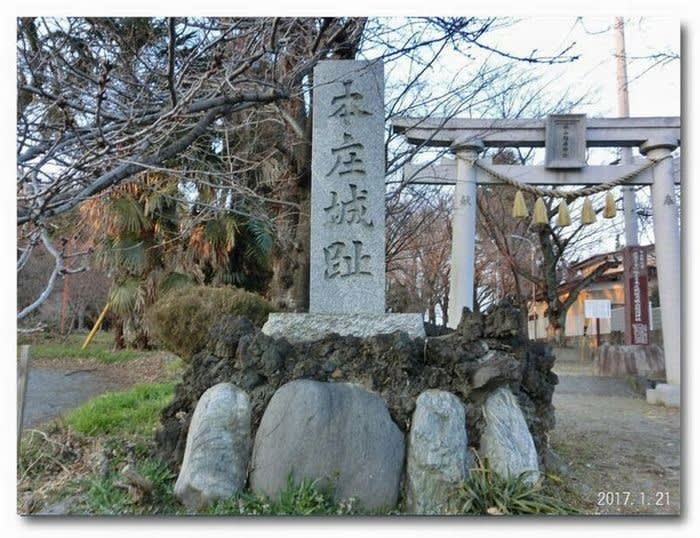

■ 本庄城跡 【本庄市】 《市指定史跡》

武蔵七党の一つ児玉党の庄氏が館を構えて、頼家の時に本庄氏を名乗ったことに始まる。弘治2年(1556)本庄

実忠によって築かれたとされます。

永禄10年(1567)実忠は鉢形城北条氏邦に攻められ落城、氏邦の配下となるが、天正18年(1590)豊臣秀吉

による小田原討伐軍に攻められ落城した。同年、信濃国松尾から小笠原信嶺が一万石で入るが、慶長17年(1612)

下総国古河に転封となる。その後は天領となり、一時関東郡代伊丹播磨守が陣屋を築いたこともあるという。

現在は宅地化が進み遺構はほとんど残っておらず 城下公園となっています。

■ 安保氏館跡 【神川町】 《町指定史跡》

武蔵七党の丹党に属する北武蔵の豪族で、鎌倉幕府の有力な御家人であった安保次郎実光に始まる安保氏の惣領

家の居住地と伝えられ、館跡には嘉永元年(1848)には、「阿保氏遺跡碑」が建てられています。

発掘調査により北面の外堀と内堀の一部、掘立柱建物跡、井戸跡などが見つかっています。

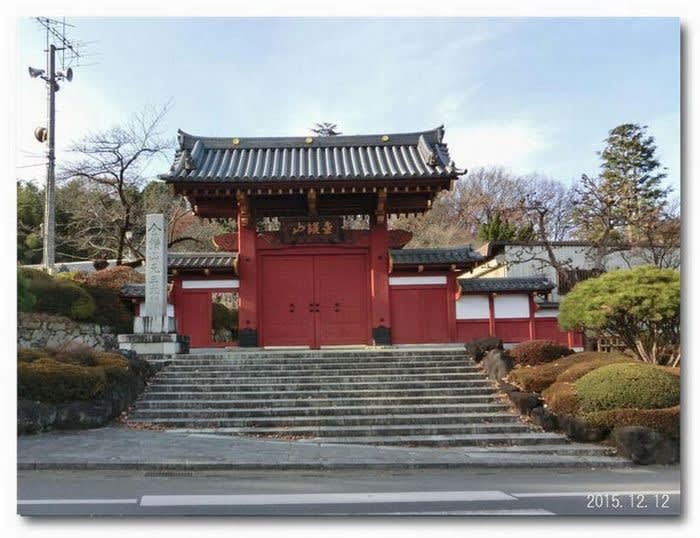

■ 大光普照寺 【神川町】

金鑚大師、または 元三大師の名で知られる 大光普照寺は、聖徳太子の創建で 舒明天皇の勅願寺 と伝えられてい

ます。平安時代初期に、慈覚大師円仁が入山し、金鑚山一乗院大光普照寺と名付けて開基となり、その後、第18

代天台座主金鑚大師(慈恵大師)良源がこの寺に自作の像を安置し、彼の命日が1月3日で没後元三大師と呼ば

れたことから、その名で知られることとなった。

以上