正喜橋下流左岸に建立されている歌碑を散策のため雀宮公園の駐車場北東側の石畳の道路(歩道)を荒川

に沿って進みます

この先に『桜柳碑』以外の4基の碑が建立されています

番号順に散策すればよいのでしょうが、④=③=②=①と探して歩きます

『菅谷幽峰碑』

題額に「一酔千日」とありますが何の碑かよくわかりません

また【菅谷幽峰】さんについても知りません

碑文を全部読めばよいのでしょうが・・・

『草合歓の歌碑』

夏草の深くも茂る

本丸に語る哀しさ

鉢形城戦史 中里 清

出水あとの河原は清く

洗はれてみずゆたかなるを

舟下りゆく 鳥塚 仁

河鹿鳴く馨すがすがし

河原にかはらははこは

いまだ短し

内田 義

建立:平成2年10月 寄居文学碑建設委員会 (1990年) ※陰刻が不明瞭のため「年」が違う可能性もあります

『宮沢賢治歌碑』

◇ 毛虫焼く まひるの火立つこれやこの秩父寄居のましろきそらに

◇ つくづくと「粋なもやうの博多帯」荒川ぎしの片岩のいろ

建立:平成5年9月 宮澤賢治歌碑建立実行委員会 (1993年)

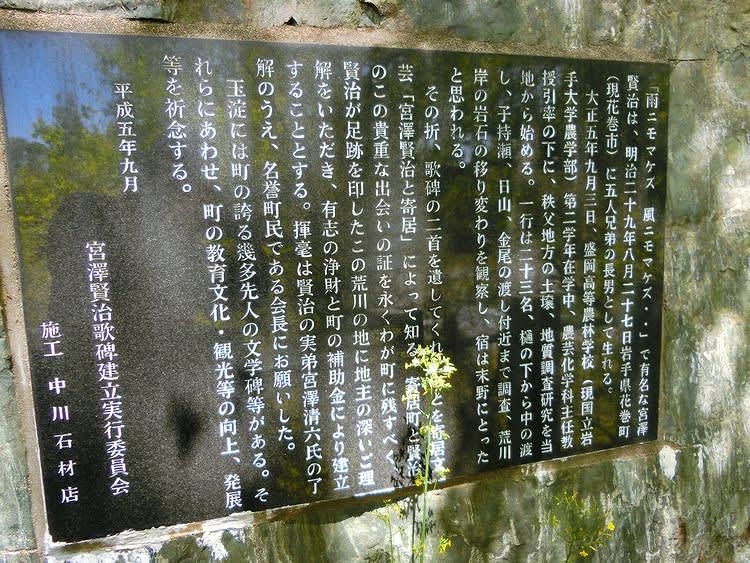

【碑陰】

歌碑建立に至る経緯が書かれています

宮沢賢治が盛岡高等農林学校(現国立岩手大学農学部)第2学年在学中の大正5年(1916)9月、

地質見学旅行で、ここ寄居町を含む秩父地方を訪れ短歌を詠んだそうです。

この荒川の岩場にあるのが『玉淀水天宮 奥の院』

元は「水神様」と称されていた

『玉淀水天宮』

玉淀水天宮

昭和6年にこの地が「玉淀」(県指定名勝)と命名された後、神社の設置の話がもちだされ、探したところ

川に面したところに石の宮があるのが発見されました。これは俗にいう水神様といってこの地方の漁師たちが

お祭りして、水難除けの神様として信仰していることがわかり、当時の玉淀保勝会が直ちにこの水神の神体を

基として水天宮を祀りました。

水天宮の縁日は毎月「五」の日であるというので、最初の大祭を昭和6年8月5日に挙行し、現在は8月の第

1土曜日に盛大に行われています。祭事のあと「つけまつり」として、町内別の供奉船が花やボンボリちょうち

ん等で飾りたて、笛、太鼓等ではやしながら玉淀を遊覧し、多数の煙火が打ち上げられます。夏の祭りの美観は

実にみごとなもので、寄居町の年中行事のもっとも大きい祭りとして、また、埼玉県内としての大祭の一つに数

えられています・

現在、水天宮は、水難除けと安産の神様として広く信仰されています。

寄居町・埼玉県

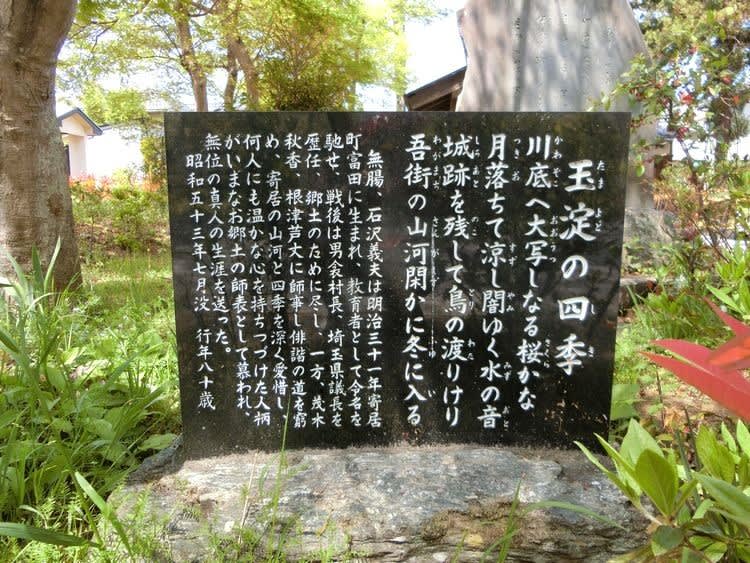

玉淀水天宮境内にある『石澤無腸句碑』と『句碑説明碑』

『石澤無腸句碑』

建立:昭和63年3月 寄居町文学碑建設委員会 (1988年)

歌碑に刻まれている【玉淀の四季】4句と石澤無腸の略歴が刻まれています

正喜橋下流左岸の歩道沿いに建立されている歌碑、句碑等の散策は一応終えましたがこのまま玉淀駅まで

向かってみることに・・・

荒川に架かる東武東上線の鉄橋です

鉄橋の手前を左折して「玉淀駅」前まで来ました

何年ぶり いや何十年ぶりでしょうか 玉淀駅に来たのは・・・

駅舎内 業務委託駅で駅員さんはいません

正喜橋上流にある句碑、歌碑を散策のため来た道を戻ります。

鉄橋を4両編成の電車が走ってきました。上り列車ですが行先は「小川町駅」

東武東上線は「池袋」から「寄居」までの区間となっています。

昔は、池袋⇔寄居と一本でしたが、現在は、池袋⇔小川町(10両編成)と小川町⇔寄居の2本になって

います。

=続く=

散策日:令和3年(2021)4月18日(日)