秩父歴史文化研究会

「北条氏邦の鉢形領を支えた人びと調査研究部会」主催による

第3回調査研究発表会

「古文書からみえてきた鉢形領を支えた人びと」

日 時:2020年(令和2年)3月1日(日)10;00~16:30

会 場:秩父市歴史文化伝承館

内 容:

◎報告

(1)「小前田衆について-小前田の開発-」 添 野 彬 浩 氏 (秩父歴史文化研究会)

(2)「中世の貨幣価値について」 大 島 和 夫 氏 (秩父歴史文化研究会)

(3)「秩父左近・右近について」 堀 口 智 彦 氏 (秩父歴史文化研究会)

◎講演 「小田原北条氏と秩父-藤田氏・秩父氏をめぐって-」

浅 倉 直 美 氏(顧問・指導助言者・埼玉県文化財保護審議会委員)

◎指導者 浅 倉 直 美 氏(戦国史研究家)

千 嶋 壽 氏(秩父市文化財保護審議会委員)

梅沢太久夫 氏(元埼玉県立歴史資料館館長)

◎質疑応答

に行ってきました(2ヶ月半以上過ぎてしまいましたが)

この研究発表会は、秩父歴史文化研究会の会員の方が調査研究した結果を発表するもので、今回が

3回目になります。

回を重ねるごとに内容の濃い発表会になっており、会員の方々の熱意がうかがえます。

ただ、今回は都合により午前中だけの聴講と、資料・資料集の購入だけで帰ってきました。

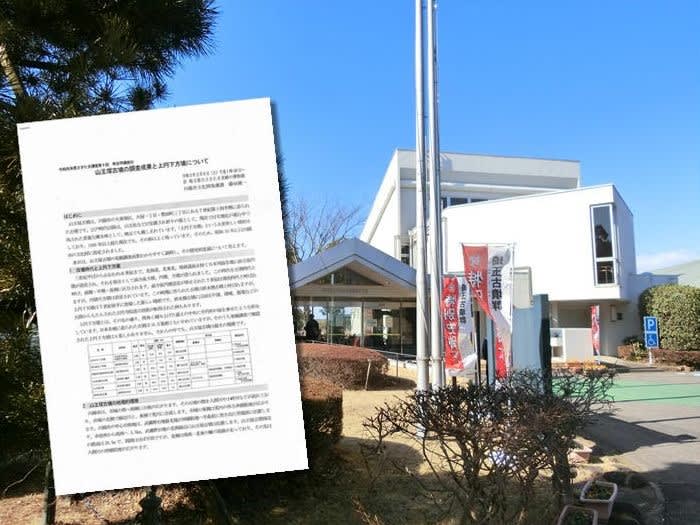

会場入口

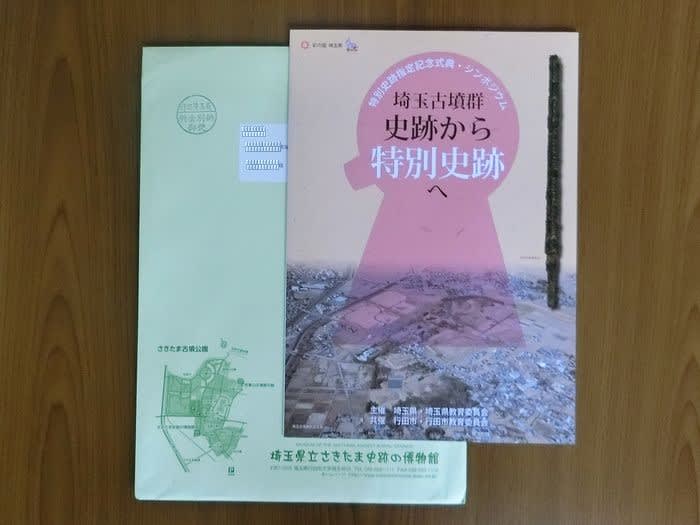

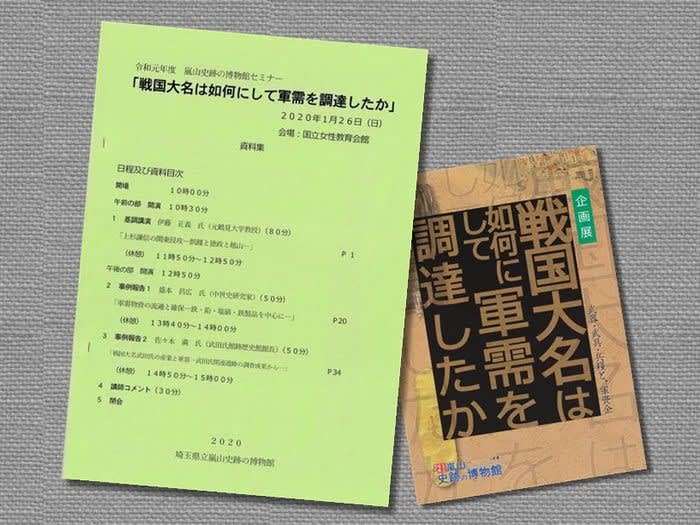

左:レジメ 発表会資料 (35頁) 500-

中:戦国史料集 第2集 秩父郡 資料集(138頁) 上段に史料原本の写真 下段にその釈文 1500-

右:戦国史料集 第2集 別編秩父郡 解説集 (58頁) 釈文の読み下しと解説 1000-

資料集の史料原本は、北条氏邦関連のもので、研究会の方々が見つけて歩いたものが多数含まれているよう

です。

今回の史料の所蔵者の中に懐かしい名前を見つけました。

会場の歴史文化伝承館(中央公民館)《左》と市役所本庁舎・市民会館《右》前の広場(駐車場)

毎年12月3日に催行される秩父夜祭で、団子坂を上がって6台の山車(屋台4台、笠鉾2台)が集

結してクライマックスを迎える場所です。

開催日:令和2年(2020)3月1日(日)