名 称:砂久保陣場(砂窪陣場)

別 名:―

形 態:陣所

時 期:①天文14年(1545) ②天文15年(1546)

築城主:①上杉憲政 ②北条氏康

城 主:①上杉憲政 ②北条氏康

遺 構:―

指 定:市指定史跡(昭和33年〔1958〕3月6日)

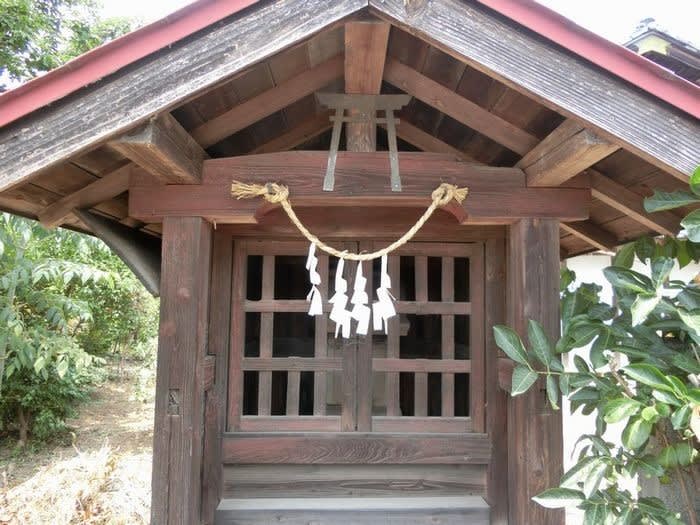

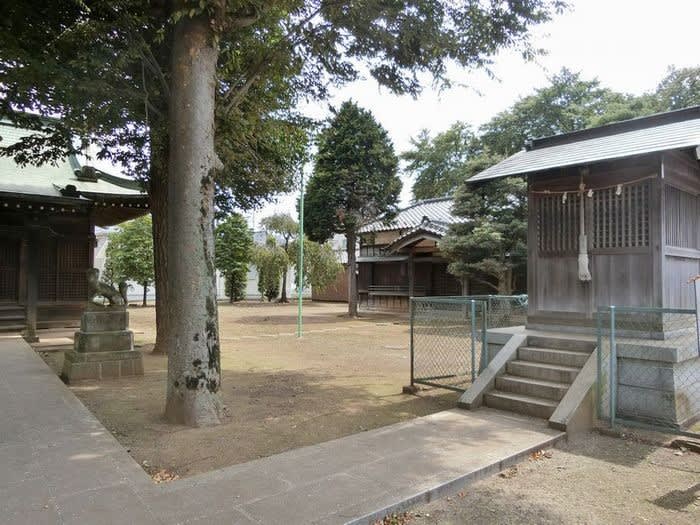

現 状:砂久保稲荷神社

所在地:埼玉県川越市砂久保

戦国時代に扇谷上杉氏、山内上杉氏、古河公方足利氏の連合軍と小田原北条氏が河越城をめぐり戦ったときに張られた陣所と

される砂久保陣場跡を訪ねてみました。砂久保稲荷神社一帯がその場所とされておりますが、遺構はありません。

なお、上記概要で①、②とした部分は説が二つあるためです。

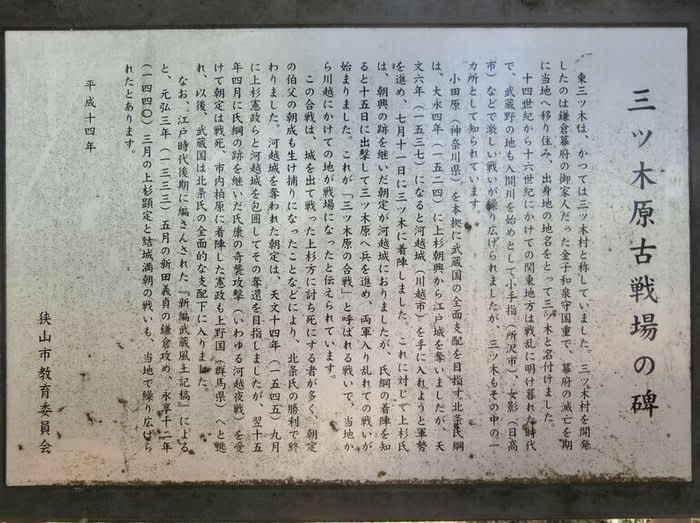

写真にある大きな説明板がいつ設置されたのかはわかりません。以前は高札型の説明板が設置されていたようです。残念なが

ら写真は持ち合わせておりませんが、内容は次の通りであったようです。

【市指定史跡 砂久保陣場跡】

天文15年(1546)のいわゆる川越夜戦の時のことである。

上杉憲政は前年の14年9月末からこの砂久保に陣をとり、8万余騎の兵力をもって川越城を攻めさせた。しかし川越城は北

条綱成がわずか3千の兵をもって翌15年4月までよく持ちこたえた。やがて援軍にかけつけた北条氏康の8千の兵は、4月

20日の夜半に憲政の陣を急襲して敗走させ、まもなく川越城を救援した。この砂久保は川越城の南西4キロのところにあり、

正保頃開墾された村で、この合戦の当時は広漠たる原野に過ぎなかった。

平成元年2月 川越市教育委員会

上記説明文では、上杉憲政が砂久保に陣をとりとあり上杉方の川越野戦における陣場としております。また、「埼玉の館城跡」

(埼玉県教育委員会編)や、諸先輩方のHPやブログ等でも多くの方が同様の記述をしており、砂久保陣場は上杉憲政の陣場

との認識となっていました。

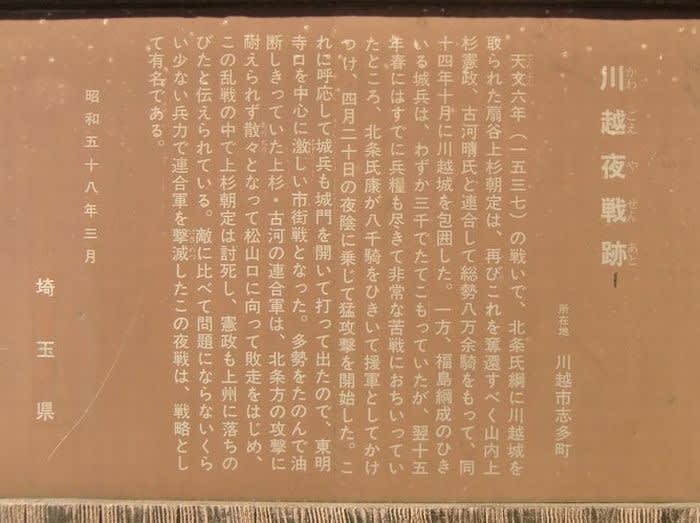

次に、上掲写真説明板の砂久保陣場跡部分の内容を全文転記しておきます。

【砂久保陣場跡(市指定・史跡)】

砂久保陣場跡は、戦国時代に扇谷上杉氏、山内上杉氏、古河公方足利氏の連合軍と小田原北条氏が河越城をめぐり戦ったときに

陣が張られた場所です。

関東の戦国時代は、享徳3年(1544)、鎌倉公方足利成氏が関東管領山内上杉憲忠を謀殺した享徳の乱から始まります。成氏は、

古河に移り古河公方を称し、山内上杉氏と扇谷上杉氏と対立しますが、この三者はその時々敵味方を換えながら合戦を繰り返して

いきます。明応2年(1493)、伊勢宗瑞(北条早雲)が伊豆の堀越公方を滅ぼし、その子氏綱の代には小田原を拠点に相模、武蔵

に進出して両上杉氏と敵対するようになります。

河越城を本城とする扇谷上杉家では、天文6年(1537)、朝興が没し朝定が跡を継ぐと、父の遺言に従い勢力挽回を掛けて北条

氏を攻めますが反撃され、逆に河越城を失うことになります。その後天文10年(1541)北条氏の代替わりに乗じて朝定は、河越

城奪還を企てますが失敗します。

単独で北条を追い払うことができないとみた朝定は、山内上杉憲政と手を結び、氏康が駿河今川氏との対戦のために駿河国境に

出陣中の隙を衝いて、天文14年(1545)9月26日、河越城に向けて侵攻し、同城を包囲します。北条方の河越城では、北条綱

成(氏康の義弟)と、同宗哲(氏康の叔父)が守将を努め、籠城戦を展開します。両上杉氏は、戦いを正当化するために古河公方

足利晴氏(妻は氏康の妹)に出陣を懇願し、10月27日に上杉軍に迎えます。こうした状況に対し氏康は、河越城の死守を優先

し駿河からの全面撤退と引き換えに今川氏と和睦を成立させ、11月初め頃に小田原に帰陣します。河越城は籠城したまま年を越

します。

天文15年(1546)に入ると氏康は、足利晴氏に城兵3,000人の助命嘆願をしますが拒否されます。しかし、3月初めに扇谷上

杉氏の宿老で岩付城の太田全鑑を離反させ味方に引き入れられたことで、氏康は4月17日に出陣に踏み切り、砂窪(砂久保)に

着陣しました。そこで足利晴氏に再度城兵の助命を懇願しますが、取次ぎを拒否されると、4月20日、上杉憲政が氏康陣所の砂

窪に攻めかかります。氏康は劣勢を跳ね除け、これを迎撃するとともに、城内からは綱成らも撃って出て、両方面から北条方は勝

利します。この結果、上杉憲政は平井城に、足利晴氏は古河に敗走し、扇谷上杉氏は当主の朝定とその重臣難波田善銀が戦死し滅

びます。

一般には「河越夜戦」と伝えられ、城兵3千と援軍8千の北条軍が、連合軍八万とも六万五千とも云われる大軍を闇夜に乗じて

奇襲し破った合戦とされていますが、兵の数には後世の誇張があり、また実際には奇襲戦ではなく迎撃戦であったようです。いず

れにしろ、この時の合戦によって北条氏の関東支配が優位に展開し始めたという意味では、関東の戦国史を語る上で貴重な合戦で

あったことはまちがいありません。

昭和33年3月6日指定 川越市教育委員会

この説明文では川越野戦に至る前段まで詳しく説明がなされています。しかし、以前の説明文とは逆に北条氏康が砂窪(砂久保)

に着陣し、これを上杉憲政が氏康陣所の砂窪に攻めかかるも、氏康は劣勢を跳ね除け、これを迎撃したとあります。

つまり、砂久保陣場は上杉憲政の陣所ということから、北条氏康の陣所へと見解が逆になっていますが、それなりの理由となる

文書等が発見になったのでしょうか?

なお、この砂久保陣場から約8km離れた所にある「柏原城跡〈城山砦跡〉」(狭山市)の現地説明板では、

「『新編武蔵風土記稿』によると、天文年間に山内上杉憲政が、後北条氏に奪われた川越城を奪還すべく包囲した際にここに陣

を敷いたとされており」

とあります。

以前の説明文の見解ですと、上杉憲政は柏原城と砂久保陣場の2か所に陣所を構えたことになりますので、これには無理があり、

砂久保陣場は氏康の陣所と考えた方がよいのかもしれません(あくまで素人の見解ですが、正直なところは分りません)

しかしながら、ここ砂久保陣場跡の説明板には、新旧ともに「柏原城跡〈城山砦跡〉」に関する文言はひとつもありません。

上掲説明板の主な城・要害図

砂久保稲荷神社社殿

奥の建物は社務所兼砂久保集会場

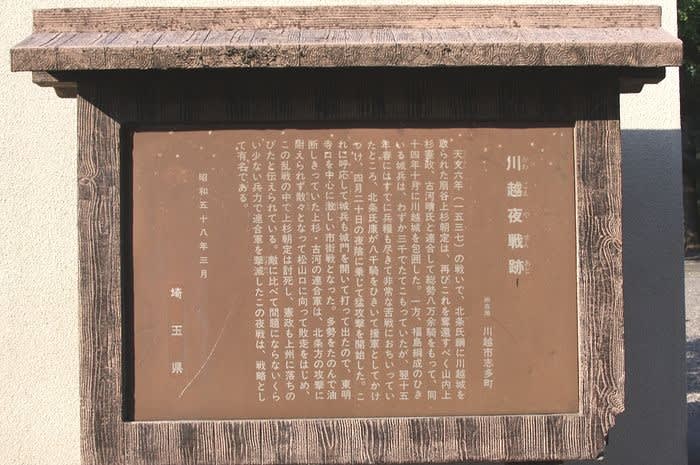

《参考》 川越市志多町に所在する河越夜戦の舞台となった東明寺 ※平成22年(2010)5月16日撮影 以下同じ

門前に設置の「河越夜戦跡」説明板

東明寺境内に建立されている「河越夜戦跡」石碑

散策日:平成30年(2018)8月19日(日)