20200521

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2020二十重日記ゴールデンホームステイリポート(5)瓔珞えいらくの史実

テレビばっかり生活。

2018年に中国で大人気だったという『瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~ 』原題「延禧攻略」を見ています。中国の「大奥もの」。清王朝の宮廷を舞台にした女たちの闘争がすごい。

中国当局は、華美な描写や欲望渦巻く宮廷闘争が社会主義的価値観に悪影響を及ぼすとして批判し、テレビ放送が中止に追い込まれるという社会現象まで引き起こしたそうです。

清朝最盛期、乾隆帝の宮廷を舞台に、皇后妃嬪入り乱れての闘争劇。毒殺あり絞殺あり、すごいです。

おもしろいのは、同じ乾隆帝の宮廷をモデルにしたドラマが、相次いで2つ制作され、登場人物がほぼ同じであるにもかかわらず、主人公と悪役が入れ替わっていること。

『瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~』でヒロインは瓔珞ですから、彼女は頭がよく、負けず嫌いな女性。瓔珞を引き上げる富察皇后は穏やかな性格の女性で、皇帝からの信頼も厚い。

ところが、同じ乾隆帝を舞台にした『如懿伝(にょいでん)~紫禁城に散る宿命の王妃~』では、乾隆帝2番目の皇后になったのに、廃后の憂き目にあった嫻妃(かんひ那拉氏)が主人公なので、富察皇后や、その配下の宮女魏氏はヒロインをいびる悪役です。

宮廷の争いは記録に残らないけれど、妃嬪のだれが皇帝の夜伽に召されて、いつだれが子を産んだかは、朝廷の記録に詳しい。

魏佳氏(1727-1775孝儀純皇后)は、乾隆帝の子を6人(2女4男)生み、歴代王朝の妃嬪の中では最も多産。永琰(えいえん)が6代嘉慶帝となったこともあり、乾隆帝の寵愛がもっとも篤かったとされています。魏佳氏が生んだ子のうち成人したのは2女2男ですが、宮廷にあっては存名率が高い。

七女:固倫和静公主、十四男:永璐(夭逝)、九女:和碩和恪公主、十五男:永琰(嘉慶帝)、十六男(夭逝)、十七男:慶親王永璘

乾隆帝の数多くの妃嬪の中で、次代7代皇帝嘉慶帝を生んだ魏佳氏がモデルとなっている「瓔珞(えいらく・ヨンルー)」の史実は。

姓は魏佳氏、名前は記録されておらず、ドラマの中の「瓔珞」は創作です。

魏佳氏は生前は皇貴妃が最高位で、息子が皇帝になってから皇后位を追贈されました。

側女になったときの位は低かったと思われますが、順調に、貴人→嬪→妃→貴妃→皇貴妃→追贈皇后と、位を挙げていきました。

皇后の衣服を着て描かれた姿は、死後描かれた肖像画です。

孝儀純皇后 朝服像

宮廷内の嬰児、たいていは夭逝してしまい、成人する男子は少ない。

最初の皇后富察氏が生んだ子のうち、生き残ったのは固倫和敬公主のみ。長女(夭逝)二男の端慧皇太子永璉(夭逝)七男の哲親王永琮(夭逝)に早死にされ、寂しい皇后であったことが「瓔珞」にも描かれていました。

乾隆帝の后妃は、正式に氏が記録されているだけでも19名。生まれた子のうち、ある年齢まで存命したのは男子13名女子10名ということですが、実際には生まれた子の多くが死産または夭逝しています。近代医学発達前は、乳幼児生存率が低かったのは、今とは比較にならないくらいですが、さらに宮中では、それだけではなく、乳児養育に問題がありました。

日本の大奥史。

第10代将軍徳川家治の嫡子家基が18歳で急死したあと跡継ぎがいなくなり、一橋家から入った家斉(1773-1779)が11代将軍になります。家斉は子福者で、側室に53人の子を産ませましたが、そのうち成人できたのは半数の28人、男子で20歳をこえて生存したのは4名。4名の中、将軍を引き継いだのは家慶ですが、家慶の子27人のうち20歳以上まで生き残った男子は、13代将軍となった家定だけ。家定(御台所は篤姫)は、虚弱で身体に障害がありました。直系なし。14代15代は後継問題でもめた末、将軍家衰亡へと向かう。

なぜ、大奥の嬰児致死率が高かったのか。大奥では、乳母の身だしなみとして、乳房に鉛を含むおしろいを塗って授乳していたといわれています。赤子の口におしろいが入ってしまうことも当然で、鉛毒が乳児に影響するのは必須。将軍家衰亡の原因は乳母のおしろいだ、とも言えます。

明治宮廷でも同じ。明治帝の側室が生んだ15人の子(男5女10)のうち、男子で成人したのは虚弱な明宮(大正天皇)のみ。

大正天皇と結婚した九条節子(さだこ貞明皇后)は、農家に里子に出されて田舎でのびのび育ち、健康体を見込まれて宮廷に入ったこともあり、伝統の宮中乳母「身だしなみ」を廃止したのではないかと思います。皇后所生の男子4人とも無事成人し、あととり長男は87歳、末子三笠宮は101歳の長命。

ちなみに皇后から跡継ぎ天皇が生まれたのは400年ぶりのことで、江戸時代の徳川和子(二代将軍秀忠娘)から生まれた明正女帝以来のこと。

第124,125,126代(今上天皇)と、3代続けて皇后所生の跡継ぎが生まれたのは、異例のこと。

清朝宮廷でも、ライバルの子を消すために毒を盛るなどは日常茶飯事。

ドラマの中では、懐妊中の側室がライバル貴妃から贈られた漢方薬の枇杷膏を飲んで体調を崩すエピソードがありました。成分は確かに枇杷なので、正式な枇杷膏には違いなかったのですが、かしこい瓔珞が「若葉や未熟な実を使って枇杷膏を作ると、未熟な枇杷に含まれている毒がわずかに残る」ということを見破る、というシーンがあり、貴妃は瓔珞を目の敵にするようになりました。

実在の魏佳氏は、子の育成に細心の注意をはらったのだろうと思います。

魏佳氏の父魏清泰は下級官吏であり、魏佳は秀女(皇帝妃嬪候補)として宮中に入れる身分ではありませんでした。まず、下働きの宮女となり、皇后の侍女に取り立てられます。そこから皇帝の側女となってのし上がっていきました。

実在の魏佳、孝儀純皇后(追贈称号)の姿が残されています。

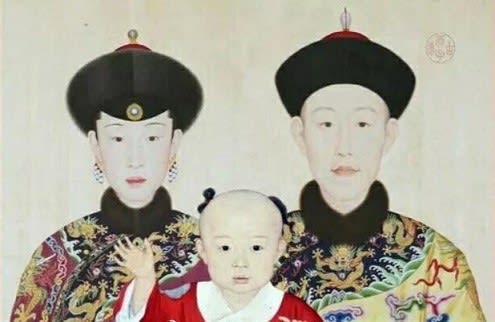

乾隆帝の第15子、後の嘉慶帝の幼年時代(永琰えいえん)の姿と、母親魏佳氏を描いた宮廷絵画。サインはありませんが、画風から清朝に仕えた西洋画家の郎世寧(カスティリオーネ)と推測されています。

ジュゼッペ・カスティリオーネ(Giuseppe Castiglione1688-1766郎世寧)は、イタリアのミラノ生まれのイエズス会の宣教師。清朝の宮廷画家となり、乾隆帝によるキリスト教禁令が出された後も、画家、庭園設計などのために宮廷に残りました。康熙帝、雍正帝、乾隆帝に仕え、西洋画の技法を中国に伝え中国人画家を育てました。

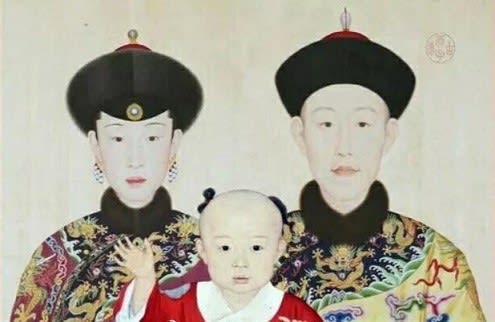

父乾隆帝、幼いころの永琰(のちの7代嘉慶帝)、母皇貴妃魏佳氏のスリーショット肖像。

元の絵を描いたのは、カスティリオーネの工房でしょうが、↓の絵はのちの時代に描かれたのかどうか、私にはわかりません。上の「母と永琰」の幼いころの永琰の姿がそっくりそのまま使われているので、寄せ集めで3人の姿を描いたのではないかと思われます。

2017年に見ていた中国宮廷ドラマ『武則天』の再放送もあり、もう一度見ています。唐時代、武周の女帝となった武氏が主人公。

ドラマの中の武媚娘(ぶびじょう・ウーメイニャン)の髪を飾る「つまみかんざし」について書いたコラムが、2017年以来春庭ブログの人気記事になっているので、もう一度見てみようかと。

魏瓔珞の宮廷でののし上がり方法、頭のよさと気の強さは武媚娘といい勝負ですが、女帝までのし上がる武氏のほうがスケールがでかい。魏佳氏は、息子が皇帝になったときに皇后位を追贈されましたが、生きている間は皇后にはなれなかった。皇后内定者の称号である皇貴妃で終わりました。皇后がいない場合に、皇后に次ぐ位の皇貴妃が宮廷内宮を総べるのですが、国全体を統治した武則天の能力の高さは、中国4千年の歴史の中でも随一の存在だと思います。

それにしても、すんごい女たちの、やられたら3倍返しの闘争をみていると、わいろにも詐欺にもかかわらないクリーンライフを貫いてきた我らが庶民の暮らし、単純な生活だったなあと思います。ささやかで平凡だけれど、その分、人を陥れることも苦しめることもなかったのだから、蟻んこを踏みつぶさなかったくらいでお釈迦様に許してもらえるのなら、極楽往生もまちがいなし。

外出自粛と言われれば、食料買い出しも減らし、家でテレビ見てすごす日々。

「孝儀純皇后 朝服像」をさがすためのネットサーフィンで、あっちにひっかかりこっちで熟読し、で、一日かけて一枚の画像を探すなど、まあ、自宅蟄居の間だからできるゆったりした時間の使いかた。掃除や片付け仕事とか、嫌いな家事はしないんです。やるべきこととはわかっちゃいるが。

中国宮廷の女たちの争いの次は、大英帝国アン女王宮廷の女の争い「女王陛下のお気に入り」。洋の東西を問わず、宮廷の寵愛争いは、はたから見物するには面白い見ものです。

<つづく>

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2020二十重日記ゴールデンホームステイリポート(5)瓔珞えいらくの史実

テレビばっかり生活。

2018年に中国で大人気だったという『瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~ 』原題「延禧攻略」を見ています。中国の「大奥もの」。清王朝の宮廷を舞台にした女たちの闘争がすごい。

中国当局は、華美な描写や欲望渦巻く宮廷闘争が社会主義的価値観に悪影響を及ぼすとして批判し、テレビ放送が中止に追い込まれるという社会現象まで引き起こしたそうです。

清朝最盛期、乾隆帝の宮廷を舞台に、皇后妃嬪入り乱れての闘争劇。毒殺あり絞殺あり、すごいです。

おもしろいのは、同じ乾隆帝の宮廷をモデルにしたドラマが、相次いで2つ制作され、登場人物がほぼ同じであるにもかかわらず、主人公と悪役が入れ替わっていること。

『瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~』でヒロインは瓔珞ですから、彼女は頭がよく、負けず嫌いな女性。瓔珞を引き上げる富察皇后は穏やかな性格の女性で、皇帝からの信頼も厚い。

ところが、同じ乾隆帝を舞台にした『如懿伝(にょいでん)~紫禁城に散る宿命の王妃~』では、乾隆帝2番目の皇后になったのに、廃后の憂き目にあった嫻妃(かんひ那拉氏)が主人公なので、富察皇后や、その配下の宮女魏氏はヒロインをいびる悪役です。

宮廷の争いは記録に残らないけれど、妃嬪のだれが皇帝の夜伽に召されて、いつだれが子を産んだかは、朝廷の記録に詳しい。

魏佳氏(1727-1775孝儀純皇后)は、乾隆帝の子を6人(2女4男)生み、歴代王朝の妃嬪の中では最も多産。永琰(えいえん)が6代嘉慶帝となったこともあり、乾隆帝の寵愛がもっとも篤かったとされています。魏佳氏が生んだ子のうち成人したのは2女2男ですが、宮廷にあっては存名率が高い。

七女:固倫和静公主、十四男:永璐(夭逝)、九女:和碩和恪公主、十五男:永琰(嘉慶帝)、十六男(夭逝)、十七男:慶親王永璘

乾隆帝の数多くの妃嬪の中で、次代7代皇帝嘉慶帝を生んだ魏佳氏がモデルとなっている「瓔珞(えいらく・ヨンルー)」の史実は。

姓は魏佳氏、名前は記録されておらず、ドラマの中の「瓔珞」は創作です。

魏佳氏は生前は皇貴妃が最高位で、息子が皇帝になってから皇后位を追贈されました。

側女になったときの位は低かったと思われますが、順調に、貴人→嬪→妃→貴妃→皇貴妃→追贈皇后と、位を挙げていきました。

皇后の衣服を着て描かれた姿は、死後描かれた肖像画です。

孝儀純皇后 朝服像

宮廷内の嬰児、たいていは夭逝してしまい、成人する男子は少ない。

最初の皇后富察氏が生んだ子のうち、生き残ったのは固倫和敬公主のみ。長女(夭逝)二男の端慧皇太子永璉(夭逝)七男の哲親王永琮(夭逝)に早死にされ、寂しい皇后であったことが「瓔珞」にも描かれていました。

乾隆帝の后妃は、正式に氏が記録されているだけでも19名。生まれた子のうち、ある年齢まで存命したのは男子13名女子10名ということですが、実際には生まれた子の多くが死産または夭逝しています。近代医学発達前は、乳幼児生存率が低かったのは、今とは比較にならないくらいですが、さらに宮中では、それだけではなく、乳児養育に問題がありました。

日本の大奥史。

第10代将軍徳川家治の嫡子家基が18歳で急死したあと跡継ぎがいなくなり、一橋家から入った家斉(1773-1779)が11代将軍になります。家斉は子福者で、側室に53人の子を産ませましたが、そのうち成人できたのは半数の28人、男子で20歳をこえて生存したのは4名。4名の中、将軍を引き継いだのは家慶ですが、家慶の子27人のうち20歳以上まで生き残った男子は、13代将軍となった家定だけ。家定(御台所は篤姫)は、虚弱で身体に障害がありました。直系なし。14代15代は後継問題でもめた末、将軍家衰亡へと向かう。

なぜ、大奥の嬰児致死率が高かったのか。大奥では、乳母の身だしなみとして、乳房に鉛を含むおしろいを塗って授乳していたといわれています。赤子の口におしろいが入ってしまうことも当然で、鉛毒が乳児に影響するのは必須。将軍家衰亡の原因は乳母のおしろいだ、とも言えます。

明治宮廷でも同じ。明治帝の側室が生んだ15人の子(男5女10)のうち、男子で成人したのは虚弱な明宮(大正天皇)のみ。

大正天皇と結婚した九条節子(さだこ貞明皇后)は、農家に里子に出されて田舎でのびのび育ち、健康体を見込まれて宮廷に入ったこともあり、伝統の宮中乳母「身だしなみ」を廃止したのではないかと思います。皇后所生の男子4人とも無事成人し、あととり長男は87歳、末子三笠宮は101歳の長命。

ちなみに皇后から跡継ぎ天皇が生まれたのは400年ぶりのことで、江戸時代の徳川和子(二代将軍秀忠娘)から生まれた明正女帝以来のこと。

第124,125,126代(今上天皇)と、3代続けて皇后所生の跡継ぎが生まれたのは、異例のこと。

清朝宮廷でも、ライバルの子を消すために毒を盛るなどは日常茶飯事。

ドラマの中では、懐妊中の側室がライバル貴妃から贈られた漢方薬の枇杷膏を飲んで体調を崩すエピソードがありました。成分は確かに枇杷なので、正式な枇杷膏には違いなかったのですが、かしこい瓔珞が「若葉や未熟な実を使って枇杷膏を作ると、未熟な枇杷に含まれている毒がわずかに残る」ということを見破る、というシーンがあり、貴妃は瓔珞を目の敵にするようになりました。

実在の魏佳氏は、子の育成に細心の注意をはらったのだろうと思います。

魏佳氏の父魏清泰は下級官吏であり、魏佳は秀女(皇帝妃嬪候補)として宮中に入れる身分ではありませんでした。まず、下働きの宮女となり、皇后の侍女に取り立てられます。そこから皇帝の側女となってのし上がっていきました。

実在の魏佳、孝儀純皇后(追贈称号)の姿が残されています。

乾隆帝の第15子、後の嘉慶帝の幼年時代(永琰えいえん)の姿と、母親魏佳氏を描いた宮廷絵画。サインはありませんが、画風から清朝に仕えた西洋画家の郎世寧(カスティリオーネ)と推測されています。

ジュゼッペ・カスティリオーネ(Giuseppe Castiglione1688-1766郎世寧)は、イタリアのミラノ生まれのイエズス会の宣教師。清朝の宮廷画家となり、乾隆帝によるキリスト教禁令が出された後も、画家、庭園設計などのために宮廷に残りました。康熙帝、雍正帝、乾隆帝に仕え、西洋画の技法を中国に伝え中国人画家を育てました。

父乾隆帝、幼いころの永琰(のちの7代嘉慶帝)、母皇貴妃魏佳氏のスリーショット肖像。

元の絵を描いたのは、カスティリオーネの工房でしょうが、↓の絵はのちの時代に描かれたのかどうか、私にはわかりません。上の「母と永琰」の幼いころの永琰の姿がそっくりそのまま使われているので、寄せ集めで3人の姿を描いたのではないかと思われます。

2017年に見ていた中国宮廷ドラマ『武則天』の再放送もあり、もう一度見ています。唐時代、武周の女帝となった武氏が主人公。

ドラマの中の武媚娘(ぶびじょう・ウーメイニャン)の髪を飾る「つまみかんざし」について書いたコラムが、2017年以来春庭ブログの人気記事になっているので、もう一度見てみようかと。

魏瓔珞の宮廷でののし上がり方法、頭のよさと気の強さは武媚娘といい勝負ですが、女帝までのし上がる武氏のほうがスケールがでかい。魏佳氏は、息子が皇帝になったときに皇后位を追贈されましたが、生きている間は皇后にはなれなかった。皇后内定者の称号である皇貴妃で終わりました。皇后がいない場合に、皇后に次ぐ位の皇貴妃が宮廷内宮を総べるのですが、国全体を統治した武則天の能力の高さは、中国4千年の歴史の中でも随一の存在だと思います。

それにしても、すんごい女たちの、やられたら3倍返しの闘争をみていると、わいろにも詐欺にもかかわらないクリーンライフを貫いてきた我らが庶民の暮らし、単純な生活だったなあと思います。ささやかで平凡だけれど、その分、人を陥れることも苦しめることもなかったのだから、蟻んこを踏みつぶさなかったくらいでお釈迦様に許してもらえるのなら、極楽往生もまちがいなし。

外出自粛と言われれば、食料買い出しも減らし、家でテレビ見てすごす日々。

「孝儀純皇后 朝服像」をさがすためのネットサーフィンで、あっちにひっかかりこっちで熟読し、で、一日かけて一枚の画像を探すなど、まあ、自宅蟄居の間だからできるゆったりした時間の使いかた。掃除や片付け仕事とか、嫌いな家事はしないんです。やるべきこととはわかっちゃいるが。

中国宮廷の女たちの争いの次は、大英帝国アン女王宮廷の女の争い「女王陛下のお気に入り」。洋の東西を問わず、宮廷の寵愛争いは、はたから見物するには面白い見ものです。

<つづく>

ありがとう!

まるで、くちこの為の記事だったわ。

勿論!

どちらも、視聴していますよ。

武則天は、再視聴。

前回は、後半はリタイアしましたが、今回は完走できるかな?

エイラク、面白い。

如意伝は、友達が面白いと言っていました。

歴史物は、スケール大きいし、建物、衣装、あれこれ楽しませて貰えますね。

結構沢山視聴したので、ちょっと食傷気味ではあるのですが、ステイホームのアイテムとしては、有り難いわ。

くちかずこさんは自粛中でも、美味しそうなお料理の数々や部屋の片付けに有意義な時間をお過ごしでサメ氏の山菜など羨ましいごちそうです。

怠け者春庭は、自宅待機だと運動不足のせいで、腰痛ぶり返しし、テレビ見ながらプリンたべかりんとうたべおせんべい食べ、昨年夏から半年でようやく五キロ痩せたのがたちまちのリバウンド。

今日は隣の駅まで片道15分を電車に乗らず往復30分歩いて、弱っていた足を鍛えました。で、たちまち疲れて、晩御飯作る気力なし。娘がスーパーで買った海苔巻きとチンする出来合いおかずでいいというので、ぐだぐだしています。

こんな怠け者だと宮廷のなかなら、たちまち腹黒い貴妃に抹殺されるでしょうね。庶民のイエスでよかったです。

今日のエイラクはお産の話だったのでくちかずこさんなら生まれたとき黄疸が強い赤ちゃんも障害をもち赤ちゃんも適切に対応できたと思います。

まず乾隆帝の初期(即位して紫禁城に入城する前)の妃は既に10人前後いたそうです。乾隆帝が15歳くらいから多くの側室を政略で献上され、2年後に正妻(後の皇后)富察氏を先帝から下賜されました。

まず乾隆帝即位前の10代後半から20代初めは、正妻の富察氏と側室の富察氏しか出産していません。もしかしたら先帝に後継者として嫌われないよう満州族以外の側室との交渉を慎んでいたのかもしれません。その中で漢族の高氏(ドラマでは極悪人だけど実際は協調性があり教養もあって大臣の娘)は懐妊しなくても乾隆帝のお気に入りで即位前に第2夫人に選ばれました。一方側室の富察氏が20歳位で病死し、満州族の妻は正妻1人だけになりました。それに反対した生母ニオフル氏が、先帝崩御直前に第2夫人として乾隆帝に押し付けたのが後に2人目の皇后になる那拉氏(嫻妃)だったのです。だから嫻妃は富察氏、高氏、嘉妃、純妃、愉妃らよりも5~7歳年下で、先帝崩御後に正式入宮した時には既に父も兄も他界しており、政略結婚としてメリットの無い(満州族で一定の教養がある)女性だったため、最初の懐妊まで15年以上冷遇されていたようです。だから私個人としては、嫻妃は満州族の妃というだけの理由で皇后になった女性だと思っています。乾隆帝が皇子時代の10代から共に暮らした妃たちは愉妃が70歳以上の長寿だったものの、多くが30代から40代で亡くなり、懐妊適齢期を過ぎました。

そんな中で乾隆帝より16歳年下のエイラクこと魏氏が登場します。この世代の側室のうち妃以上の高位は殆どが妃選抜などによる政略結婚ですが、何人か侍女を妃嬪にしたと思われます。それが令妃(魏氏)と慶妃(陸氏)です。他の同世代には舒妃や忻妃がいましたが、舒妃の唯一の皇子は早逝し、忻妃は僅か27歳で死去、慶妃は子宝に恵まれず、令妃だけが最後に残った「懐妊できる妃」だったのです。

令妃は側室になって10年間は全く懐妊しなかったのに、その後の10年で7回出産します(死産1,早逝2含む)。これだけ懐妊しやすい女性が10年間懐妊しなかったのは何故?という所からエイラクの脚本家の妄想が膨らんだようです。

ドラマでは奴婢呼ばわりしてますが、実際には18世紀清朝では女性の社会進出が非常に限られており、侍女は職業女性にとって非常に限られた「高賃金で知的な」職業だったようです。だから玉の輿狙いで皇帝に色目を使う侍女は少なかったと推察します。

なお、令妃は最も出産したけど最も子供に先立たれた妃でもありました。最初の女児(公女7)はモンゴル皇子に嫁いだものの令妃自身が死亡する直前(享年47歳)に20歳で死亡、次の男児(皇子14)は幼児の種痘(天然痘ワクチン)接種時に死亡、3人目の女児(公女9)は幼児期に舒妃に養女に出し(享年23歳)、次は死産、5人目の皇子15が後の皇帝になるけど、3歳頃には慶妃に養子に出し、6人目の皇子16は3歳で早逝、7人目の皇子17は令妃存命中の9年間手元で育てたけど、成人後も品行方正にはならなかったようです。

家柄が低い魏氏にとって後宮の同世代の妃の協力を得る唯一の手段が「最愛の子を養子として預ける」事だったのです。実際の魏氏は「皇帝の寵愛を独り占め」というイメージとは違ったようです。

また令妃が生存中皇貴妃止まりで皇后に昇格しなかった事で格下扱いと見る人も多いようですが、妃は皆源氏名なのに対して皇后だけは帝国全土に本名を公表するから、家柄が庶民で漢族だった魏氏にとっては、昇格しない方が気楽で良かったはずです。報酬は皇后より少し安かったようだけど、皇后だけの特権である肖像画も描かれ、墓も乾隆帝と富察皇后と一緒に埋葬され、乾隆帝にとっては事実上の皇后だったのです。令妃が富察皇后を敬愛し師であった点も事実です(但し具体的に何を皇后から教わったかは推測になります。私はドラマの四書五経や皇帝の詩を習ったという説に賛成です。ウィキ情報では行儀見習を教わったと推定してましたが)。

因みに順嬪はドラマではエイラクの好敵手として登場しますが、実際の順嬪が妃に昇格するのは令皇貴妃が亡くなった後で、39歳年上の乾隆帝に寵愛されたけど、最後は2階級降格させられたのです。

ドラマは史実と異なる面もありますが、ドラマはドラマとして楽しんでいき、そのうえで中国のさまざまな歴史を学ぶことも、こころゆたかに暮らしていくコツですね。

これからも中国ドラマや歴史を楽しんでいきたいです。