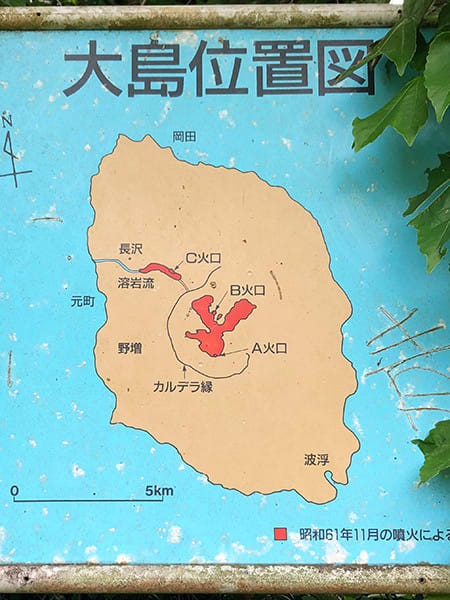

本日、赤ダレ〜裏砂漠の下見にかなさんと歩いて来ました〜!

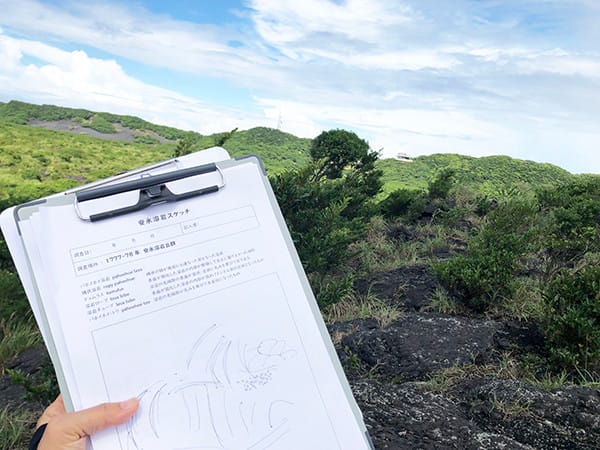

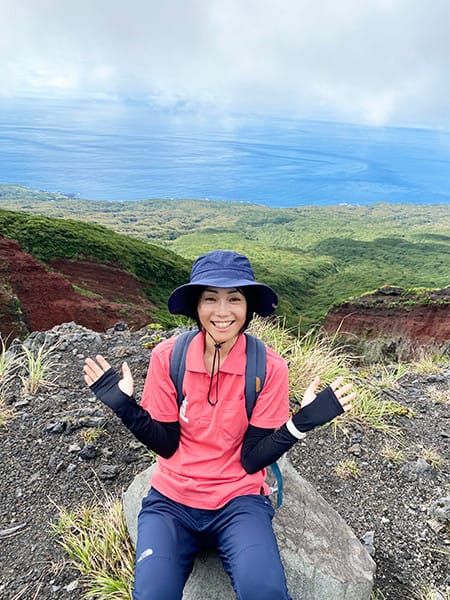

いつもは撮る側ですが、今日は撮られる側に!

レッツゴー!

暑さも幾分か収まり、秋の気配をところどころで感じます。

秋の風物詩のススキ。

「花が咲いてる〜!」とかなさん

ススキの花です!

ズームすると白いふわふわのが雌しべ、

俵のようにぶら下がっているのが雄しべだそうです!

幻の池は、水はありませんでしたが、光が反射してキレイ✨

なにやら地面に動くものが!カナヘビの子どもです!

じっとして、写真を撮らせてくれました😊

誰かの落し物も!

この羽だけでどの鳥かわかるものなのかな...と話しながら

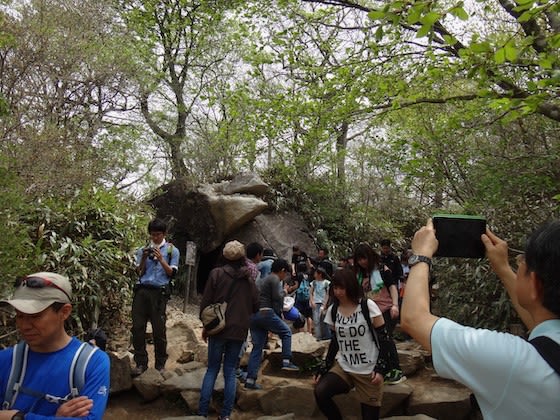

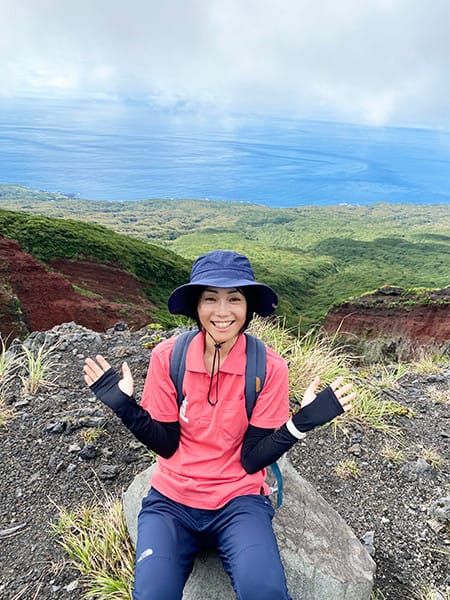

到着しました!

赤ダレです

まさに火山の噴火と時間の経過が絶妙に織りなす、絶景です!

ちょうどいいイスに座って、ポーズ📷✨

迷いやすい道はガイドさんが一緒だと安心❤️

雨が降った後の道もできていました。

雨の通り道はまっすぐには流れない、のがよくわかる跡でした。

夏から秋にかけてはイタドリの花が見頃を迎えます。

こんなところにも!どこかわかりますか?

ズーム!

天然の生け花ですね

青い空が広がる素敵なフォトスポットにワーイ!

最後にこちらのショット!

オリギリ岩です🍙

いろんな発見があって楽しい!

誰かと一緒だとさらに楽しい!

山頂に登るのではなく、わりかし平坦な道を歩く赤ダレもおすすめです😊

(ユリカ)

いつもは撮る側ですが、今日は撮られる側に!

レッツゴー!

暑さも幾分か収まり、秋の気配をところどころで感じます。

秋の風物詩のススキ。

「花が咲いてる〜!」とかなさん

ススキの花です!

ズームすると白いふわふわのが雌しべ、

俵のようにぶら下がっているのが雄しべだそうです!

幻の池は、水はありませんでしたが、光が反射してキレイ✨

なにやら地面に動くものが!カナヘビの子どもです!

じっとして、写真を撮らせてくれました😊

誰かの落し物も!

この羽だけでどの鳥かわかるものなのかな...と話しながら

到着しました!

赤ダレです

まさに火山の噴火と時間の経過が絶妙に織りなす、絶景です!

ちょうどいいイスに座って、ポーズ📷✨

迷いやすい道はガイドさんが一緒だと安心❤️

雨が降った後の道もできていました。

雨の通り道はまっすぐには流れない、のがよくわかる跡でした。

夏から秋にかけてはイタドリの花が見頃を迎えます。

こんなところにも!どこかわかりますか?

ズーム!

天然の生け花ですね

青い空が広がる素敵なフォトスポットにワーイ!

最後にこちらのショット!

オリギリ岩です🍙

いろんな発見があって楽しい!

誰かと一緒だとさらに楽しい!

山頂に登るのではなく、わりかし平坦な道を歩く赤ダレもおすすめです😊

(ユリカ)