春です、しかも大潮です。

春の大潮と言えば、一年の内で一番、干潮・満潮の差が激しく

磯散策には、最高です。

今年も4月の内に行こうと思っていたのですが、

西側の海が荒れてしまい、ちょっと行けません(涙)

貝やヤドカリを探しに行きたいのですが、上手くいかないもんです。

大島の磯を歩いていると非常に多くの生物がいます。

しかし、どれも何とな~く、地味な物が多いです。

今迄、このブログで紹介して来た貝達も暗色の物が多いはずです。

しかし、中には素敵な貝もいます、それはこれです↓

その名は、ベニシボリと言います。

名前も中々、粋な感じがしませんか? こういう和名好きですね~~

基本的に昼間には、砂に潜っている事が多いのですが、たまに昼間にもタイドプールを歩いている事があります。

そんな時には、まるで宝物を発見した様な感動があります。

生息水深は、潮間帯から水深15mくらいまでの間です。

先程、日中は砂に潜っていますと書きました。

しかし、この時期ならではの発見する方法があります。

それは、この時期から産卵時期に入る為です。

このベニシボリは産んだ卵に対する依存性が強いのか、産み付けられている場所の下に潜って居る事が多いのです。

では、その卵をご紹介しましょう。

この白い螺旋状の物が卵です。

卵の下の砂地を掘ってみると、中からベニシボリが出て来る事があるのです。

大事なのは卵選びです、写真の様に真っ白で2本出ている物を選べば大抵下に隠れています。

浅い所は特に波の影響で、産み付けられた卵が流されてしまう事があります。

そうすると、いくら掘っても出てきません(当たり前ですね・・・)

ベニシボリは、正確にはサザエやアワビの様な貝の仲間(前鰓亜綱)ではなく

ウミウシの仲間(後鰓亜綱)になります。

このベニシボリを見て頂ければ、ウミウシと総称で呼ばれている生き物も貝の仲間なんだな~とご理解して頂けるでしょう。

前にも書きましたが、心臓が鰓よりも前にあるか、後ろにあるかの差だけです。

大島の磯には、こんな美しい生き物が他にも住んでいます。

皆さんも是非探してみて下さい。

一時期、13℃程まで落ちていた水温が急に17℃まで上がりました。

これも、黒潮のおかげです。本当、海の天気は黒潮次第ですね。

今日は、皆さんにもお馴染みの貝をご紹介しましょう。

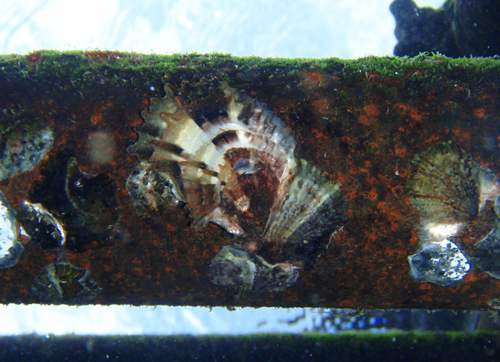

まずは、写真をご覧下さい。

中央に写っている平べったい貝が見えますでしょうか?

これ実は、マガキです。

そうです、皆さんが冬に食べて楽しむ、あのカキです。

しかし、同じ物ながらちょっと違います、何が違うかというと

食卓に並ぶカキは殆どが養殖ガキです。

元々は、このマガキを利用しているという点では同じでしょう。

でも、納得のいかない方もいるでしょう、形があまりにも違い過ぎますから

食卓に並ぶカキは、細長く殻が伸びています。

これは、「ナガガキ」と呼ばれ、北海道等の寒冷地の泥の中に生息するマガキの事です。

ナガガキは別名「エゾガキ」とも呼ばれています。

「マガキ」・「ナガガキ」・「エゾガキ」は実は全て同じ種類で

正式な和名は、マガキになります。

マガキはイボタガキ科の仲間で、前に紹介したケガキなんかと同じ仲間になります。

左側の殻で岩場等の地物に固着します。

固着した場所の状況に応じて、殻の形が変わるので、この写真の個体はあまり縦に長くなっていません。

この個体は、大島のダイビングポイント「秋の浜」の岩場に

ダイバーの出入り用に掛けられていた鉄パイプで組まれた梯子に付いていました。

一年中、浜に備え付けられている梯子は、毎年メンテナンスしないといけません。

昨年夏から観察を続けていたこのマガキも、残念ながら今年の付け替え作業で、陸に上げられてしまいました。。。

可愛そうですが、しょうがない話です(涙)

最近は、マガキとは違い夏に旬を迎える「イワガキ」も人気です。

大島にも、このイワガキは生息します。

近所の方から頂いて、焼いて食べた記憶があります。

しかし、生態を一度も見た事がありません。。。。

このブログをご覧の島の方、イワガキの付いている場所をご存知なら是非教えて下さい。

決して、獲らないと約束します!!とりたいのは写真だけです。

情報お待ちしています。

水中も同じ様なもんで、一時17℃まで上がってきた水温が急に下がり14℃になってしましました。。。

春をむかえると、伊豆の海には「春濁り」という現象が起こります。

海中のプランクトンの数が増え、水が濁ってしまうのです

水温が下がったかと思ったら、急にこの春濁りもやってきました。。。

普通、水温が上がると濁ってくるんですけど・・・変ですね~

こんな、濁っていて冷たい海にも何だかんだと毎日入っています。

特別用事があったり、島に居なかったりという事情が無い限り毎日海に入っています。

それだけ魅力的なのでしょうね

しかし、先月諸般の事情により、1週間も海に入れなくなってしまいました

いや~ 島に居ながら海に行けないとは、本当に虚しいもんです。

そんな中、1日だけ磯をブラブラしてみた日がありました。

水に漬からなくても、十分貝探しは出来るので

あえて、「海岸に棲んでるくせに、水が嫌いなの?」系の貝達を探してみました。

このブログにも過去に登場させている、タマキビガイやオカミミガイの仲間達です。

この手の貝の好きそうな場所を見て行くと、タマキビに混じって見覚えの無い貝がついているのに気が付きました。

しかも、いっぱい・・・

大きさは、大きな物で2mm程でした、それでも中で一番大きな物を選んで撮影してみました。

とにかく、いっぱい付いていたので数個捕まえ海水を入れた容器にいれて観察してみると

案の定、水から這い出て容器の蓋に張り付いていました。

小さ過ぎて、自分ではとても種類が同定出来そうに無かったので

詳しい人に聞いてみました。

その答えが「ヘソカドガイ」でした。「ヘソカドガイ」はカワザンショウガイ科に入ります。

その仲間の多くが、河口やアシ原等に生息しています。

大島の様な外海に面している岩礁を好むのはこの「ヘソカドガイ」位です。

環境があれば、生物は存在してするという良い例ですね。

残念ながら大島には河口もアシ原もありません。しかし、淡水の池ならあります。

今度そこに他のカワザンショウ科の貝を探しに行ってみたいですね~~

何か居るかもしれませんね。

「ヘソカドガイ」は大きくなると5mmを超える様です。

今度は、そんな大きな?「ヘソカド」に会いたいですね。

そろそろ、このタイトルも止めにしましょうかね~

といきなり、独り言で始めてしまいました。。。

陸上にゆっくりと春が近づき始めると、海の中にも春がやってきます。

水中は、水温が上がり始めてきました。

今現在水温17℃程です。こんな時期でも黒潮の影響を受けます。

しかし、水温が上がり水中の栄養素が多くなると水が濁って来てしまいます。

これを「春濁り」って呼んでいます。

しかし、磯をウロウロするには、最高の時期がもうすぐやってきます。

春の大潮は一年中で一番潮が引いてくれるのです。

そんな磯を歩いていると、非常に良く見るのが今回のネタ「イボニシ」です。

イボニシはアッキガイ科の貝で、なんて事はない、普通の貝に見えます。

しかし、ここ近年深刻な問題がこの貝達を襲っています。

「インポセックス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

これは、雌の貝にペニスや輸精管が出来る1種の奇形の事です。

つまり、雌が雄になってしまう現象です。

雄になってしまった雌は、この時点で雄性器と雌性器を持つことになります。

つまり、ウミウシの様に雌雄同体になってしまうのです。

この奇形の原因は、船底や魚網の塗料に使われている「TBT]や「TPT」と呼ばれる物です。

重症のインポセックスの場合、輸卵管末端の開口部が塞がれ

産卵不可能になってしまいます。

そして、一回そうなってしまうと回復する事はないそうです。

イボニシ以外でも、レイシガイやエゾバイ科のバイ等でもこれらの現象が確認されています。

しかし、大島の磯を歩いていると、非常に多くのイボニシを見ます。

大島では、どれ位被害が広がっているのか分かりませんが

いつまでも、磯でイボニシが見られ続けることを祈るのみです。

この身は食用にされ、私も以前島の知り合い方に食べさせてもらった事あります。

舌にピリピリと痺れる感じがありました。

その方は「それが美味しいんだよね~」と仰っていました(笑)

イボニシは、完全肉食の貝なので、そのせいで少しピリピリ感があるのでは?と考えます。

(シガテラ毒って程、大げさではありませんが・・・)

しかし、調べてみると結構色んな地域で食されており

その味から「ニガニシ」と呼ばれている場所もあるようです。

そう考えると、海の物って結構食べられる物が多いですね~~

しかし、私は「オマケ」のメンバーなので

一人ブラブラと磯を散策してみました。

先日、庭をモンシロチョウが飛んでいました。

「これは、もう春に違いない!!」とこのポカポカ陽気に誘われ磯へ出かけました。

今、大島の水温は16℃

一番、冷たい水温は脱しましたが、まだ低い方です。

しかし、磯はすっかり春の気配でした。

何か居ないかな~~と眺めて行くと

この日記でも登場したイソアワモチが目に入りました。

これも、立派な貝類です。

そして、その側には茶色の指輪状の物がいっぱい付いていました。

カラマツガイの卵です。カラマツガイが産卵をしているんて、

すっかり春ですね~~

緑色の海藻が、岩場を覆っている所も多く見られます。

こういう海藻をジ~ッと見ていると、時々「ポコポコ」っと泡が出てきます。

間近で光合成を見る事が出来るんですね~~

そして、今日の主役はミドリアメフラシです。

その年、その年に寄って異常に多く見られる生き物っていうのがあるんですが

今年は、このアメフラシが主役のようです。

大きく(と言っても5cm)育った奴らがいっぱい居ました。

「アメフラシってウミウシの仲間じゃないの?」思った方

かなり鋭いです!!

しかし、ウミウシは立派な貝の仲間なのです。

鰓が心臓よりも後ろにあればウミウシの仲間。

逆に鰓が心臓よりも前にあれば、サザエやアワビの様な巻貝の仲間になるのです。

(この説明、今後も出てくるかも知れませんのでご了承下さい)

多いってどれ位、多いのか?というと

大きさ1㎡に20匹以上は集まっていました。

アメフラシも良く見ると、とても可愛い生き物です。

特に眼が!

磯では中々見られませんが、アメフラシの仲間では40cmを超える種類もいます。

そんな大きな奴でも、眼は異様に小さいんですよね~

興味のある方は、是非見て下さい。(どうやって!?)

通常2月の水温と言えば13~14℃位なのですが

ここ数年は、そこまで下がっても続く事無く、すぐに15~16℃まで回復します。

自然のサイクルを考えると一抹の不安を感じずにはいられません。

水温が下がらなければ、海藻が育たず

その海藻を餌とする貝も育たない事になります。

後は、食物連鎖の頂点まで繋がるだけの事です。

これは、地球にとって大問題です。

ま~ 人間のせいと言われればしょうがない話のですが・・・

しかし、ここまで身近に自然の変化を感じると、もう対岸の火事ではすみません。

実に問題ですね~

と言っても毎日、海に入る我々にしてみれば、有難い事です。

水中をよく見ると、海岸に打ち上げられているよりも遥かに多くの貝殻を目にします。

中には、綺麗な物も少なくありません。

やはり人気は、このブログでも度々登場するタカラガイ系です。

打ち上げは大抵傷が付き、表面が磨耗していますが

水中で見ると、まるでニスでも塗ったかの様にピカピカ輝いています。

そんな中には、貝殻は見るんだけど生態を見た事な~い

という貝が少なくありません。

今回、お届けする貝はそんな貝です。

名前は、「シラタマガイ」といいます。

貝殻には、無数の細かい筋が入り、その細かさに自然の造形の凄さを感じずにはいられません。

この貝もタカラガイみたいに貝殻を外套膜という軟体部に覆われます

一体、どんな外套膜をしているのか、いつか見たいと思っていました。。。

ある日、水深の浅い所で石を捲ると見慣れない貝を付いていました。

写真を撮ると透けた外套膜の奥に多数の溝が見えていました。

とうとう、出会ったシラタマガイです。

出会いたいと思っている生き物に広い海で出会った時

大袈裟かもしれませんが、運命を感じます。

そんな、素敵な出会いが毎日海に入る原動力になるのです。

なので、明日も海に行きます(笑)

次は、どんな生き物に出会えるでしょう

15℃となるとかなり冬本番な感じです。

大島の西側には王の浜というダイビングポイントがあります。

入り口が、コンクリートと護岸されているの自然の磯って感じはしませんが

中に入ってみると、そんな事はありません。

浅い所には、大小様々な形の石が積み重なり

小型の生き物達が住みやすい作りになっています。

そんな石の下に良く潜んでいる生き物に私の大好きなタカラガイがいます。

大島に一年中生息している温帯種のタカラガイは結構な数がいます。

中には、生態を簡単に見られる事が出来る種類もいます。

(今度ご紹介しますね~)

しかし、中には貝殻は拾えるのに全然生態が見られないという種類もいます。

それが、今回紹介する「ナシジダカラ」です。

「ナシジ」とは「梨地」と書き、表面の模様が茶色地の白点が散在する所が

果実の梨の肌と似ている事に由来しているのでしょう。

では、貝殻は数多く拾えるのに何故姿が見られないのでしょう?

夜でも表に出て来ないというには、不思議です。

きっと亀裂や石の下から出て来なくても生活していけるんでしょうね~

やっと出会った今日の個体は亀裂の隙間にいました。

見つけた瞬間は、一瞬時間が止まった様な気がしました。

こういう瞬間海に入ってて良かったな~って思うんですよね~

そんな寒い日は磯に行ってみよう!(なんでやねん!)

というか、たまたま鳥を見に行ったら潮がよく引いていたので久しぶりに磯に降りてみただけなのですが。(こーゆーパターンばっかりだな~(^▽^;))

イワガニやホンヤドカリなどをいじりながらなんか珍奇な生き物はおらんかのう、と歩いていると、干出している岩の上に3,4cmのぺったりしたものが何匹もくっついています。(上の写真)

この生き物はイソアワモチ。漢字で書くと磯粟餅。うーん、確かにツブツブしていて粟粒の乗ったモチみたいです。緑だけど。(カビてんぢゃねーか(^▽^;))

彼らは房総半島以南の潮間帯の潮上帯付近の岩礁上にすみ、どうも満潮になると水没しているらしい。イソアワモチは変わった生き物で、お尻のあたりに空気をためておける腔があり、酸素ボンベのように使っているらしい。そこまでするなら陸に住めばいいのに…ともちょっと思ってしまいますが、彼らにもなんかの事情があるのでしょう。

さらに変わっている点としては、「背中じゅうに眼がある。」こと。

なぜだかよくわからないがカタツムリの目みたいに飛び出ているのも眼で、これは「柄眼」と呼ばれているのですが、背中にある黒いツブツブが全部「背眼」と言われる眼なのだそうです。これらの眼で一斉に見つめられているのかと思うと…とても微妙な気分になりますね。

そんなイソアワモチさんはかつてウミウシの一種とされてきましたが、最近ではちょっと離れた親戚の後鰓亜綱中の収眼目に入れられています。どちらかというとカタツムリに近い仲間とされているそうです。

ちなみに近いご親戚の方々には「ドロアワモチ」や「センベイアワモチ」などと美味しそうなのかそうでないのかこれまた微妙なお名前の皆様がいらっしゃいます。

この辺りではこれを食べるという話は聞きませんが、沖縄の方ではイソアワモチを食べる地域があるそうです。

しばらく磯で生き物を探索したあと、帰り道にまだ10cmくらいのアメフラシを見つけました。どでかいアメフラシは春の風物詩ですが、こんな時期からもうアメフラシの子供は出始めているんですね。

ちなみにこのアメフラシは立派なウミウシの仲間です。

(あまの)

水温は、約14度まで下がっています。

約1ヶ月前には20℃近くあった事を考えると異常な水温の低下です。

水中生物に限らず人間も参っていまします。

今日は、そんな冷たい海の中で寒さも忘れる位に興奮した貝との出会いを紹介します。

上の画像をご覧下さい。

なにやら、管が綺麗に巻いてある物が2個写っているのがお分かりでしょうか?

実は、これがその貝です。

この貝、ミミズガイ科という科の属する貝で

その名の通りミミズの様に螺管が巻いています。

(う~ん ミミズはそんなに巻いてないか・・・)

興味無い方には只の地味な貝にしか見えませんが

この貝生きている物を見るのは中々大変です。

私も、これが初めてでした。

因みに貝殻は良く拾えます。

では、何故初めて見たか?というと、この貝は海綿類の中に潜って生活しているのです。

表面から見るだけでは、その姿は見られず海綿が壊れた時に初めて表に姿を現します。

海綿が元気な状態だと、どの海綿にミミズガイが隠れているかも分からないのです。

この貝を見つけた時には、水中でガッツポーズをしました。

私の知っている限りでは、ミミズガイは5種類います。

その内3種類は、この辺りに分布してしているようです。

今回、紹介している貝は「カラミミズ」という種類で、図鑑上では大島よりも南に生息しています。

後、生息していても良い3種類もいるのです。

う~~ 早く後3回水中で寒さを忘れたいもんです。

今日の午後から西風が強く吹いてきました。

前回もヤドカリの時に書きましたが、西風が吹くと大島周辺の海水温は下がってきます。

大島の東側は岸から急に深くなっています。

強い西風が吹くと、水面の水が移動しその代わりに水深の深い所にある冷たい水が浅い所に上がってくるのが原因だと思います。

強い西風が2日続けて吹くと水温が約1℃下がってきます。

現在17℃。これは明後日には16℃になってるかもしれませんね。。。

さて、そんなに海が冷たくなっても、毎日海に入っています(笑)

今日は、タカラガイについてちょっと書いてみようと思います。

理由は、タカラガイが大好きだからです!!

前に「メダカラ」というタカラガイについて書いた事があります。

今回は「ハナマルユキ」というタカラガイです。

写真は、その生態写真です。

貝の周りでボコボコして見えるのは、貝の中身で「外套膜」と呼ばれる部分です。

本来、中身の軟体の部分を守る為に硬い貝殻を持っているのですが、

このタカラガイや近似のウミウサギガイ等は、何故かその貝殻を守る為に外套膜でその貝殻を覆っています。

不思議ですね~~

まっ そのお陰で綺麗な貝殻を拾う事が出来るのです。

磯で打ち上げの貝殻は、磨耗してその美しさが失われます

しかし、水中で拾うとピカピカと光る様な光沢があり、正に宝のようです。

このハナマルユキダカラは、主に潮間帯に生息するタカラガイの仲間です。

通常、石の下等に居て、石を捲らないと発見出来ません。

そ~っと捲りその下に居たらラッキ~という感じです。

勿論、捲った石は元に戻しておきましょうね。

水中で探してみても、これが中々発見出来ません。

岩壁の亀裂の奥等に隠れているのでしょう。

写真の貝は、先日発見したものです。

この貝、もう数週間同じ場所で観察中です。

実はまだ若齢貝で、成貝になるのを楽しみにしています。

これからが楽しみです。

私が大島で確認しているタカラガイの数は、23種類(貝殻採取も含む)です。

今後何種類まで増えるでしょうね~