けさの朝日新聞の社説『福島の処理水 地元との対話を重ねよ』には、多いに不満である。

福島第1原発の汚染水の処分方法をめぐって、政府の小委員会で海洋放出と大気放出に絞ったことに対する社説なら、それが妥当なのか、妥当でないのかの意見をはっきり述べるべきである。判断ができないのなら、どんな情報が判断のために必要なのか、そして、その情報の公開を求めるべきである。それがジャーナリストしての責任であると思って、私は、お金を払って朝日新聞を購読しているのだ。

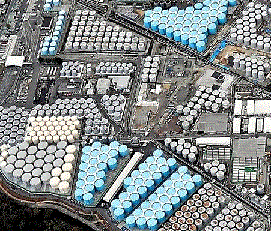

記事のタイトル「福島の処理水」が、まず腰がひけている。「福島第1原発の汚染水」であろう。汚染されているから、これまで、タンクのなかに処理水を閉じ込めて保管していたわけだ。下水の処理水とは異なる。

また、「地元との対話を重ねよ」がおかしい。人類の共有財産である、海洋や大気に、放射性物質をすてるとは、地球の環境破壊である。「地元との対話」に朝日新聞は何を期待しているのか。朝日新聞は、全人類的な問題を、地元の問題だと地元に押しつけ、孤立させ、苦しませているだけではないか。

政府や大企業は資金がたっぷりあるから、黒を白と思わせるために、大宣伝を打てる。じっさい、そのために、広告会社の電通や芸能界の吉本興業、ジャニーズ、AKBやオリンピックさえを利用してきた。それに対抗して、真相を読者につげ、政府や大企業の不正をただすのが、ジャーナリズムのあるべき姿ではないか。

政府の小委員会は、「大気放出や海洋放出は過去の事例にもとづいて」というが、だいたい、福島第1原発の事故は過去に類をみない大事故なのである。比較的近いのはチェルノブイリの事故であるが、私はチェルノブイリ事故を上まわるものと考えている。スリーマイル島事故より桁違いに大きい事故で、スリーマイル島事故で、トリチウム(三重水素)を蒸発処理したというのは、前例にはならない。

福島第1原発のメルトダウンした原子炉1号基、2号基、3号基には計256トンの核燃料があった。核燃料はとけて原子炉から落ち、原子炉建屋の底にデブリを作った。ウランもプルトニウムも重金属だから、固まって金属状の塊を作る。それがデブリだ。

現在、原子炉建屋の最上階の保管プールにある使用済みの核燃料を2028年までに撤去するとしている。しかし、デブリの撤去は予定を立てることができないほど危険なのだ。

核燃料は、1㎝ほどの小粒の塊(ペレット)に焼き固められ、ジルコン合金の筒(燃料棒)に詰められ、間をおいて64本ぐらい集めて燃料集合体となり、原子炉に入れられる。ウランやプルトニウムはたがいに近づくと自然に核分裂連鎖反応を起こす。これを人為的に止めているのが制御棒で、核分裂反応で出てくる中性子を吸って、連鎖反応を抑えている。

メルトダウンとは、原子炉のなかの核燃料が高温で溶け、原子炉から外に落ち、制御棒が役に立たない状態になったことである。

いまだにトリチウムがデブリから出てくるというのはおかしい。原子炉中の水は、メルトダウン前にすべて蒸発したはずである。すると、溶け落ちて固まったデブリのなかで、核燃料が核分裂連鎖反応をつづけ、発生した中性子が、冷却水の水分子の水素にあたり、中性子を吸って三重水素に転化していると推論できる。

すなわち、デブリのなかで核燃料がまだ燃え続け、中性子などの放射線をだし、核のゴミをまだ生産し続けている。

放射性物質は人為的に放射線をださない物質に変えることができない。放射性物質は、どこかに、隔離するしかない。これを海洋や大気に放出するとは、核のゴミは海や空に捨てればよいという、トンデモない前例を日本が作ることになる。

地球環境を破壊しないためには、海や空を汚さないために、東京電力と日本政府の責任で、コストがかかっても、安全な場所に放射性物質を隔離しないといけない。方法はいくらでもあり、東京電力と通産省は、単にコストの面から、議論しているだけだ。

廃炉作業の用地確保に支障が出るというのも、ウソで、原子炉建屋の前には十分な作業用地がある。廃炉作業が進まないのは、デブリがまだ核分裂連鎖反応がつづいているからで、あと何年したらすべて燃え尽きてしまうか、まだ検討がついていないからだ。

忘れてはいけないのは、福島第1原発の事故は過去に類をみない大事故なのである。そして、政府事故調の畑村洋太郎も国会事故調の石橋哲も事故の解明ができていないと言っているのである。

事故の解明もできていないなかで、日本政府が原発を再稼働させているのを、どうしてジャーナリズムが容認するのか。

歴史にまれな腐敗の塊である安倍政権に、ジャーナリズムは怖気づいているのではないか。

腐敗を見過ごすことは、腐敗をさらに進めることになる。