9月17日、維新代表で大阪市長の松井一郎が、大阪湾に福島第1原発の放射能汚染水を放出するかのような発言を記者会見でした。この部分だけが、テレビで流れたので、彼が、なぜ、このような発言をしたのか、私はびっくりした。

瀬戸内海は大阪だけのものではないから、大阪の市長といえども、そんなことを言うのは不謹慎である。

新聞記事を読むと、小泉進次郎環境相の腰が引けている、という批判から、言葉のはずみで飛び出したようである。

松井は、「将来、総理を期待されている人が『所管外だ』とか、そういうことで難しい問題から批判をそらすようなのは非常に残念だ。真正面から受け止めてもらいたい」と述べたという。

では、「真正面から受け止める」とはどういうことなのか。「安全ならば大阪湾に汚染水を流す」ということは、「安全か否かを環境省が調査研究しろ」ということなら、正論と言える。原発推進をおこなっている官庁が、安全性を言うのはおかしい。しかし、松井が、福島第1原発の汚染水の実態を把握しないで、小泉進次郎に「海洋放出」推進の汚れ役をやれというなら、全く無責任である。

経済産業省と東京電力が一緒に行っている、福島第1原発の汚染水問題は不可解な点が多い。

第1に、汚染水がなぜ増えるかという点である。原子炉がメルトダウンしてデブリが原子炉の下に落ちている。デブリを冷やすための水が汚染水となるのか、それとも、相変わらず、そこに地下水が流れ込んでいるからなのか。

地下水がデブリの場所に流れ込んでいるのなら、原子炉建屋を囲んで地下を凍らすという作戦や、地下水の上流で水をくみ上げ海に放水するという作戦が、失敗していることになる。

地下水の流れ込みが遮断できているなら、デブリを冷やすための注水に問題があることになる。熱交換器を途中に置いた循環型の水冷却装置を使えばよい。冷却水の循環で放射線濃度が非常に高くなった時点で、冷却水の入れ替えを行えばよい。ろ過装置を使わずとも、放射性物質を濃縮でき、排出される汚染水の量が減る。

どうも、いまだに、地下水の流入が抑えられていないのではないか。

また、放射線物質トリチウムの量が増え続けるメカニズムがわからない。トリチウムが増え続けるには、中性子線の発生が必要だから、いまだに、デブリが核分裂反応を起こしているのではないか。もし そうなら、デブリを石棺に閉じ込め、水との接触を断つしかない。

民間や大学などの中立的機関の、汚染水の発生量を減らす研究に、環境省が予算をつけていいのではないか。

第2に、放射性物質ろ過装置がどれだけ有効なのか、という分析が明らかにされるべきである。デブリを冷却した水が、ろ過装置で処理した結果、海洋に放出できるほど安全な水ができたのか、という点である。ろ過しても安全基準を超えるから「薄める」という話が、海洋放出の前提になっているのは、おかしい。

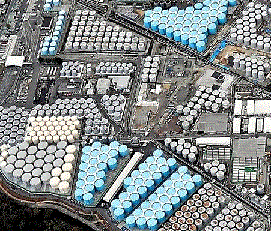

福島第1原発敷地内のタンクに保管されているのは、ろ過装置で取り除かれた高濃度汚染水と、ろ過装置から出てきた処理済みの汚染水の両方がある。その総和は、ろ過前の汚染水の量と同じである。ろ過処理済みの汚染水が安全基準を超えているなら、東芝のALPSが無用の長物ということになる。

しかも、昨年、河北新報などから指摘があったように、放射性物質トリチウムだけでなく、他の放射性物質も取りのぞけていなかった。ひとつひとつの核種がだす放射線が基準値を超えていないだけでなく、すべての核種がだす放射線の総量が安全であることの確認も必要ではないか。環境省が公正な機関に委託して、ALPSが機能しているのかどうか検査すべきである。松井一郎には、このことを言ってほしかった。

東芝がこれまで国民をだましてきたことが明るみにでるとまずいから、トリチウムなどが取りのぞけないまま、薄めて海に放出しようとしているのではないか。

第3に、海洋放出以外の方法はないのか、の検討がどれほど真剣に議論されているのかである。安全性の議論を抜きに、コストだけの面から、海洋放出が経済産業省内で決定していて、松井一郎がそれを擁護しているならゲンコツものである。

経済産業省と東電側が提案した汚染水の処理方法は、(1)海洋放出 (2)地中への圧入 (3)大気への拡散 (4)地下埋設である。ライターの牧田寛はさらに(5)大型の恒久タンクを提案している。

(1)と(3)とは「薄める」ことを前提としているから、安全性の面から問題外であろう。

牧田は(2)が地震を誘発し、(4)は受け入れ先がないから非現実的だという。

じつは、アメリカなどで地震を誘発したのは、岩盤に含まれる石油を取り出すために、加圧して「岩盤破壊」を行っているからである。加圧方式でなく、地下深く1000メートルぐらいで、水を貯えることのできる地層がないか、調べ、そこに、汚染水を送りこめばよい。汚染水はその地層で拡散をおこし、いずれ海洋に流れ込むだろうが、十分時間がかかって海洋に達するなら、その間に、放射性物質も減っているだろう。福島第1原発の地下の地層をしらべ、その安全性を研究する価値があると思う。

また、次善の策として、大型の恒久タンクの技術的課題も検討すべきである。地震で壊れない大型タンクが簡単に作れるとも思えないからである。

福島第1原発の放射能汚染水処理の検証は、利害当事者の経済産業省でなく、予算をつけて環境省で進めるのが適切だと思う。