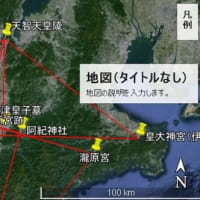

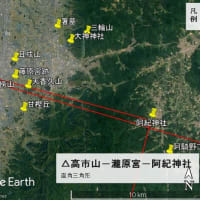

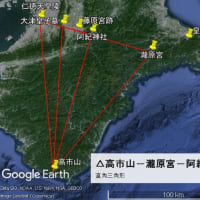

翡翠が糸魚川から朝鮮に運ばれたとすると、それは竹島を目じるしとした海路ではなかったのか、と推測しました。

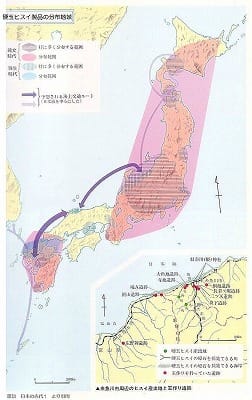

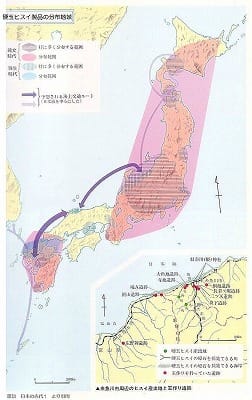

朝鮮の翡翠は糸魚川を原産地としているようです。

また、『魏志倭人伝』に書かれた臺与(トヨ)の贈り物にある「青大勾珠二牧」とは糸魚川産の翡翠の勾玉のようです。

さらに、青森の三内丸山遺跡どころか礼文島にまで糸魚川の翡翠の勾玉が出土するそうです。

しかもそれは紀元前5000年ごろの縄文中期からつくられていた、とのことです。

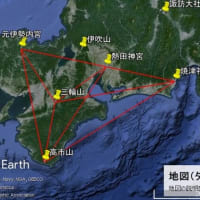

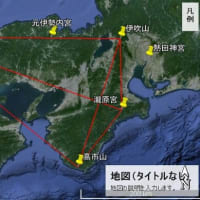

そして、糸魚川から三内丸山まで、どのように運ばれたかというと、日本海を利用したという説が有力のようです。

それならば、日本海を利用して糸魚川辺りから直接朝鮮半島に、翡翠・勾玉が渡ったとしてもおかしくないのではないでしょうか。

ただし、色々検索しましたが、糸魚川の翡翠が竹島を通ったという記述はありませんでした。

また、翡翠を加工し勾玉の形にするのもどういう方法でやったのかわからないようです。

翡翠が硬いので穴を開けるのも大変なようです。

不思議なことに、縄文時代から古墳時代まで翡翠の勾玉は、奈良時代以降全く忘れられてしまったそうです。

翡翠自体に興味があるわけではありませんので、まとまりません。

ご勘弁のほど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%82%A4%E8%A3%BD%E5%8B%BE%E7%8E%89

しかし、勾玉に使われる宝石レベルのヒスイ(硬玉)の産地は、アジアでは日本とミャンマーにほぼ限られる事、朝鮮半島での出土例は日本より時期的にさかのぼるものが見られない事に加え、最新の化学組成の検査により朝鮮半島出土の勾玉が糸魚川周辺遺跡のものと同じ組成であることが判明し、倭から朝鮮半島へ伝播した事が明らかとなった[1][2][3]。

勾玉と外交 [編集]朝鮮半島では5世紀から6世紀にかけての新羅・百済・任那の勢力圏内で大量のヒスイ製勾玉が出土(高句麗の旧領では稀)しており、新羅の宝冠や耳飾などにヒスイ製勾玉が多く使用されている。

http://material.miyazaki-c.ed.jp/ipa/sandaimaruyamaiseki/ibutu_kouekihin/hisui/IPA-san1030.htm

三内丸山遺跡(縄文時代) ⇒ 遺物(交易品) ⇒ ヒスイ

【ヒスイ大珠】 ヒスイは約600km離れた新潟県糸魚川周辺から運ばれた。原石、加工途中のもの、完成品の珠などが見つかっている。非常に硬い石で、その加工は熟練した技術と知識が必要である。ヒスイの大珠は祭祀用や権威の象徴であったという説がある。(写真提供:青森県教育庁文化課)

26 海の道対馬海流に乗った旅人 (03.10.07)

http://www.daily-tohoku.co.jp/kikaku/tyouki_kikaku/jomon/jomon_26.htm

北海道の礼文島。日本最北端の離島だが、ここにある礼文町の船泊遺跡(縄文後期)で、埋葬された男性が身に着けていた糸魚川産のヒスイ製ペンダント一点が出土している。同遺跡では南方産とみられる貝製の装飾品も発掘されているそうだ。

「陸路も否定はしないが、縄文の長距離交易は原則的に舟だったと思う。『海の道』が利用された可能性が大きい」。こう話す青森県埋蔵文化財調査センターの福田友之次長は、海上交通説の立場をとる。

アイフォーンですと簡単に画像を取り入れられますので、どちらから取り入れたものかわからなくなりました。すみません。この他に、礼文島もあるでしょう。さらに、糸魚川から直接朝鮮半島に行く航路があったのではないでしょうか。

朝鮮の翡翠は糸魚川を原産地としているようです。

また、『魏志倭人伝』に書かれた臺与(トヨ)の贈り物にある「青大勾珠二牧」とは糸魚川産の翡翠の勾玉のようです。

さらに、青森の三内丸山遺跡どころか礼文島にまで糸魚川の翡翠の勾玉が出土するそうです。

しかもそれは紀元前5000年ごろの縄文中期からつくられていた、とのことです。

そして、糸魚川から三内丸山まで、どのように運ばれたかというと、日本海を利用したという説が有力のようです。

それならば、日本海を利用して糸魚川辺りから直接朝鮮半島に、翡翠・勾玉が渡ったとしてもおかしくないのではないでしょうか。

ただし、色々検索しましたが、糸魚川の翡翠が竹島を通ったという記述はありませんでした。

また、翡翠を加工し勾玉の形にするのもどういう方法でやったのかわからないようです。

翡翠が硬いので穴を開けるのも大変なようです。

不思議なことに、縄文時代から古墳時代まで翡翠の勾玉は、奈良時代以降全く忘れられてしまったそうです。

翡翠自体に興味があるわけではありませんので、まとまりません。

ご勘弁のほど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%82%A4%E8%A3%BD%E5%8B%BE%E7%8E%89

しかし、勾玉に使われる宝石レベルのヒスイ(硬玉)の産地は、アジアでは日本とミャンマーにほぼ限られる事、朝鮮半島での出土例は日本より時期的にさかのぼるものが見られない事に加え、最新の化学組成の検査により朝鮮半島出土の勾玉が糸魚川周辺遺跡のものと同じ組成であることが判明し、倭から朝鮮半島へ伝播した事が明らかとなった[1][2][3]。

勾玉と外交 [編集]朝鮮半島では5世紀から6世紀にかけての新羅・百済・任那の勢力圏内で大量のヒスイ製勾玉が出土(高句麗の旧領では稀)しており、新羅の宝冠や耳飾などにヒスイ製勾玉が多く使用されている。

http://material.miyazaki-c.ed.jp/ipa/sandaimaruyamaiseki/ibutu_kouekihin/hisui/IPA-san1030.htm

三内丸山遺跡(縄文時代) ⇒ 遺物(交易品) ⇒ ヒスイ

【ヒスイ大珠】 ヒスイは約600km離れた新潟県糸魚川周辺から運ばれた。原石、加工途中のもの、完成品の珠などが見つかっている。非常に硬い石で、その加工は熟練した技術と知識が必要である。ヒスイの大珠は祭祀用や権威の象徴であったという説がある。(写真提供:青森県教育庁文化課)

26 海の道対馬海流に乗った旅人 (03.10.07)

http://www.daily-tohoku.co.jp/kikaku/tyouki_kikaku/jomon/jomon_26.htm

北海道の礼文島。日本最北端の離島だが、ここにある礼文町の船泊遺跡(縄文後期)で、埋葬された男性が身に着けていた糸魚川産のヒスイ製ペンダント一点が出土している。同遺跡では南方産とみられる貝製の装飾品も発掘されているそうだ。

「陸路も否定はしないが、縄文の長距離交易は原則的に舟だったと思う。『海の道』が利用された可能性が大きい」。こう話す青森県埋蔵文化財調査センターの福田友之次長は、海上交通説の立場をとる。

アイフォーンですと簡単に画像を取り入れられますので、どちらから取り入れたものかわからなくなりました。すみません。この他に、礼文島もあるでしょう。さらに、糸魚川から直接朝鮮半島に行く航路があったのではないでしょうか。