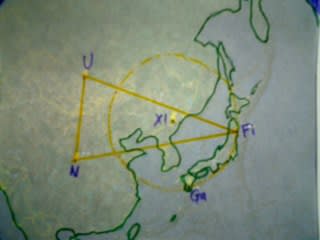

Uウランバートル、N長安(現・西安)、Fi中尊寺、Ga高千穂峰、Xl白頭山

前回の続きとなることはこの次にし、とばします。

今回やることは、いずれやらなければならないことなのですが、落ち着かないので先にやります。

図を見ていると、今まで荒唐無稽だと考えていた「ジンギスカン=源義経」説がまんざらありえない話ではなさそうに思えてきました。

中尊寺は特殊な位置にあると考えていたところ、職場に「ジンギスカンは義経だ」という説を信じるという方がいました。

「源=ゲン→ジン、義=ギ、経=ツ→ス、判官=カン」という説があることは、以前から知っていましたが、その方によると、その他にも①遊牧民が突然戦闘的になり、他国を征服するだろうか。②平家の落ち武者はあっても、奥州藤原の落ち武者は無い、ということなどをあげておられました。(何かほかにも言ってたっけな。・・思い出しました。モンゴルは他国にはいきなり攻め込んだそうですが日本には礼を尽くして使者を送ったそうです。ご承知のように使者は斬られてしまいましたが。ホントかな。23:00)

後にネットで調べるとジンギスカンの旗は白いもので、源氏も白旗だったそうです。(その他にもありそうです。)

しかし、私は荒唐無稽な説だと考えていました。

藤原泰衡に攻められた義経は衣川で自害し、首は鎌倉に届けられたことになっています。届けられるには時間がかかりすぎているそうですが、もし仮に義経が衣川で自害又は戦死していないでその場を逃げおおせたとしても、後はどうするんだろう、というのが疑問でした。

伴がついていたにしろ、おなかをすかせた、よれよれの浮浪者の群れに来られたらまわりに嫌がられるだけです。何日もつかという問題で、まして船を調達して大陸に行くなんて話になりません。

しかし、ウランバートルの位置を確認した後で再度考えてみました。

すると、たった一つだけ可能性が浮かびました。

泰衡が義経に大量の金を持たせ、逃がし、自分達の命を賭し、時間稼ぎをしていたならば、可能性はあるのです。

ウランバートルはそう考えさせるだけの特殊な位置にあります。

ところで、まず中尊寺の位置が特別に思えます。

A白頭山→中尊寺

①102.540度 ②291.019度 ③1148.175km

B白頭山→高千穂峰

①166.496度 ②348.207度 ③1151.663km

C白頭山→太白山

①106.968度 ②295.188度 ③1157.633km

D白頭山→高市山

①142.427度 ②327.073度 ③1151.407km

E白頭山→日光(東照宮)

①116.737度 ②304.065度 ③1146.5km

実は、太白山とだけが二等辺三角形になりません。近すぎる上に距離(測地線)の長さが違い過ぎました。また当時は東照宮はありません。

ちなみに

中尊寺→高千穂峰

①232.437度 ②46.5099度 ③1213.202kmですから上記のA,Bとあわせると

白頭山での角度

166.496-102.540=63.956度

中尊寺での角度

291.019-232.437=58.582度

高千穂峰での角度

360-348.207+46.5099=58.3029度

取り立て特別な二等辺三角形には見えません。

日光(東照宮)との間には、少し特殊な関係があるかもしれません。

しかし、中尊寺はそれだけでなく、中尊寺の位置からみると、隋・唐の都、長安(現・西安)は真西に存在します。

中尊寺→長安

①269.678度 ②70.1059度 ③2905.431km

中尊寺と長安の緯度は、後に述べますが、だいぶ違っています。ですが、方位では、長安は真西にあることになります。

大きな地図になりますから、方位と距離だけではかなりの地域が該当範囲になります。ですから、そこから一点にしぼるには、地形的条件や交通事情などの他の経済的な事情とか、奥州藤原家の家庭的な事情も加わったかもしれません。

ですが、白頭山、長安の位置や高千穂峰、日光などの日本の各地の位置との関連が最優先したはずです。

奥州・藤原氏は大変裕福だったそうです。金を産出していたからです。

奥州・藤原氏は朝廷にとって最も重要な測量技術もあがなえるだけの財力があったのでしょう。大規模な測量能力があったことは窺えるからです。朝廷の力の衰えで技術も流出しやすくなっていたかもしれません。

http://www.kurikomanosato.jp/to-siba-hiraizumi.htm

司馬遼太郎 奥州藤原氏・平泉・義経伝説

≪都の貴族のあいだで、黄金の需要が高くなっていたのである。大宰府貿易のためであった。ひいては、宋の貿易商人がそれを要求したためである。・・・

宋人が日本の金を欲したのは、宋にきているアラビア人が黄金を欲したためだったと言いきることができる。

中国では伝統的に金が安く、アラビアをふくめた西方にあっては金が高い。アラビア人にとって、中国にやってくる最大の目的は、金を得るためであり、一方、アラビア人に金をわたさねばならぬ中国商人にとっては、それを得るために日本にやってくるのである。

ということは、日本は黄金を産したために努力することなく世界の貿易圏に組み込まれていた。

(「街道をゆく―中国・江南のみち」全集58)≫

http://www2.neweb.ne.jp/wc/Otomisan/japanese/histry_j/histry_hiraizumi.html

≪【奥州藤原四代の栄華と滅亡】

【平泉文化の礎】

後三年の役で一人生き残った清衡は、安倍・清原の両勢力を取り込み、陸奥六郡・出羽三郡の実権を掌握する。そして父経清の姓「藤原」を名乗り都の藤原摂関家に接近する。都にいわば「賄賂」を贈ることによって、陸奥の内政の不干渉を得た。

そして居館豊田館(江刺)を出、安倍氏の本拠地であった衣川の南に新しく居を構えた。その地は北上川の舟運のみならず、衣関の南に位置する交通の要所であった。しかも衣川の南は奧六郡の外に出ることも意味し、奧六郡以外にも清衡の勢力が行き届いていたことが推察される。≫

長くなったので想像はつくでしょうが、図の説明は次回にします。

前回の続きとなることはこの次にし、とばします。

今回やることは、いずれやらなければならないことなのですが、落ち着かないので先にやります。

図を見ていると、今まで荒唐無稽だと考えていた「ジンギスカン=源義経」説がまんざらありえない話ではなさそうに思えてきました。

中尊寺は特殊な位置にあると考えていたところ、職場に「ジンギスカンは義経だ」という説を信じるという方がいました。

「源=ゲン→ジン、義=ギ、経=ツ→ス、判官=カン」という説があることは、以前から知っていましたが、その方によると、その他にも①遊牧民が突然戦闘的になり、他国を征服するだろうか。②平家の落ち武者はあっても、奥州藤原の落ち武者は無い、ということなどをあげておられました。(何かほかにも言ってたっけな。・・思い出しました。モンゴルは他国にはいきなり攻め込んだそうですが日本には礼を尽くして使者を送ったそうです。ご承知のように使者は斬られてしまいましたが。ホントかな。23:00)

後にネットで調べるとジンギスカンの旗は白いもので、源氏も白旗だったそうです。(その他にもありそうです。)

しかし、私は荒唐無稽な説だと考えていました。

藤原泰衡に攻められた義経は衣川で自害し、首は鎌倉に届けられたことになっています。届けられるには時間がかかりすぎているそうですが、もし仮に義経が衣川で自害又は戦死していないでその場を逃げおおせたとしても、後はどうするんだろう、というのが疑問でした。

伴がついていたにしろ、おなかをすかせた、よれよれの浮浪者の群れに来られたらまわりに嫌がられるだけです。何日もつかという問題で、まして船を調達して大陸に行くなんて話になりません。

しかし、ウランバートルの位置を確認した後で再度考えてみました。

すると、たった一つだけ可能性が浮かびました。

泰衡が義経に大量の金を持たせ、逃がし、自分達の命を賭し、時間稼ぎをしていたならば、可能性はあるのです。

ウランバートルはそう考えさせるだけの特殊な位置にあります。

ところで、まず中尊寺の位置が特別に思えます。

A白頭山→中尊寺

①102.540度 ②291.019度 ③1148.175km

B白頭山→高千穂峰

①166.496度 ②348.207度 ③1151.663km

C白頭山→太白山

①106.968度 ②295.188度 ③1157.633km

D白頭山→高市山

①142.427度 ②327.073度 ③1151.407km

E白頭山→日光(東照宮)

①116.737度 ②304.065度 ③1146.5km

実は、太白山とだけが二等辺三角形になりません。近すぎる上に距離(測地線)の長さが違い過ぎました。また当時は東照宮はありません。

ちなみに

中尊寺→高千穂峰

①232.437度 ②46.5099度 ③1213.202kmですから上記のA,Bとあわせると

白頭山での角度

166.496-102.540=63.956度

中尊寺での角度

291.019-232.437=58.582度

高千穂峰での角度

360-348.207+46.5099=58.3029度

取り立て特別な二等辺三角形には見えません。

日光(東照宮)との間には、少し特殊な関係があるかもしれません。

しかし、中尊寺はそれだけでなく、中尊寺の位置からみると、隋・唐の都、長安(現・西安)は真西に存在します。

中尊寺→長安

①269.678度 ②70.1059度 ③2905.431km

中尊寺と長安の緯度は、後に述べますが、だいぶ違っています。ですが、方位では、長安は真西にあることになります。

大きな地図になりますから、方位と距離だけではかなりの地域が該当範囲になります。ですから、そこから一点にしぼるには、地形的条件や交通事情などの他の経済的な事情とか、奥州藤原家の家庭的な事情も加わったかもしれません。

ですが、白頭山、長安の位置や高千穂峰、日光などの日本の各地の位置との関連が最優先したはずです。

奥州・藤原氏は大変裕福だったそうです。金を産出していたからです。

奥州・藤原氏は朝廷にとって最も重要な測量技術もあがなえるだけの財力があったのでしょう。大規模な測量能力があったことは窺えるからです。朝廷の力の衰えで技術も流出しやすくなっていたかもしれません。

http://www.kurikomanosato.jp/to-siba-hiraizumi.htm

司馬遼太郎 奥州藤原氏・平泉・義経伝説

≪都の貴族のあいだで、黄金の需要が高くなっていたのである。大宰府貿易のためであった。ひいては、宋の貿易商人がそれを要求したためである。・・・

宋人が日本の金を欲したのは、宋にきているアラビア人が黄金を欲したためだったと言いきることができる。

中国では伝統的に金が安く、アラビアをふくめた西方にあっては金が高い。アラビア人にとって、中国にやってくる最大の目的は、金を得るためであり、一方、アラビア人に金をわたさねばならぬ中国商人にとっては、それを得るために日本にやってくるのである。

ということは、日本は黄金を産したために努力することなく世界の貿易圏に組み込まれていた。

(「街道をゆく―中国・江南のみち」全集58)≫

http://www2.neweb.ne.jp/wc/Otomisan/japanese/histry_j/histry_hiraizumi.html

≪【奥州藤原四代の栄華と滅亡】

【平泉文化の礎】

後三年の役で一人生き残った清衡は、安倍・清原の両勢力を取り込み、陸奥六郡・出羽三郡の実権を掌握する。そして父経清の姓「藤原」を名乗り都の藤原摂関家に接近する。都にいわば「賄賂」を贈ることによって、陸奥の内政の不干渉を得た。

そして居館豊田館(江刺)を出、安倍氏の本拠地であった衣川の南に新しく居を構えた。その地は北上川の舟運のみならず、衣関の南に位置する交通の要所であった。しかも衣川の南は奧六郡の外に出ることも意味し、奧六郡以外にも清衡の勢力が行き届いていたことが推察される。≫

長くなったので想像はつくでしょうが、図の説明は次回にします。