「すべての歴史は階級闘争の歴史である」

『空想から科学へ』という薄い冊子を読んだことがなくても、この一節に覚えのある人は少なくないと思います。

空想的社会主義、すなわちユートピアから、科学的社会主義が実現するまでの過程を、歴史、哲学、経済の三章に分けて解き明かしたエンゲルスの名著です。

ぼくは高校生の頃、父親から『すらすら読める社会主義の本「空想より科学へ」』と題する薄い文庫本を「読んでおけ」と渡されました。

その本はいつの間にか僕の手元から見当たらなくなりましたが、ぼくがマルクス主義と初めて出会ったのが、この本でした。

この著のタイトルは、大月書店と青木書店、新日本出版から発行されたものは『空想から科学へ』となっていて、大内兵衛訳の岩波文庫だけが『空想より科学へ』となっています。

タイトルを見る限り、「から」のほうが「より」に比べて優しいイメージがあります。「より」の大内訳は、小見出しがついていて、読みやすいのですが、文章は堅苦しい。

父親から渡された本は『空想より科学へ』となっていた記憶がありますが、定かではありませんし、大内訳ではなかったと思います。

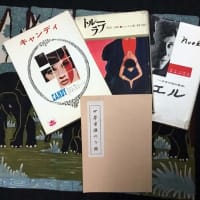

数十年ぶりに再読してみようと急に思い立ち、何種類かある訳本を取り出しました。

高校生の頃に読み流して、つい知った気になっていましたが、あらためて読み進めると、「いったい何を読んでいたのか」と、恥ずかしくなるほど勘違いをしていました。

この本は、エンゲルスが『反デューリング論』から抜き書きして、ビギナー向けにわかりやすくしたとは言うものの、ミステリー小説を読むようなわけにはいきません。簡潔に書かれているだけに、理解するには一言一句見逃せません。

改めて読むと、「生産」と「労働力」の関係、「余剰価値」の発見など、マルクス主義の基礎が、実にうまく解説されていることに驚きます。

父親がなぜはじめにこれを薦めたのか、数十年経ってやっと理解できた次第。

言い訳をすれば、マルクス、エンゲルスの著作は、『資本論』をはじめとして途方もなく膨大で、他に読んでおくべき著作が無数にあって、理解したしないはともかく、一度目を通した『空想から科学へ』は、つい優先順位が低くなっていたわけです。

『賃労働と資本』や『賃金価格および利潤』、『家族・私有財産・国家の起源』などのほうが、ある程度分別がつくようになってから読んだということもありますが、印象深く感じました。

以上に『共産党宣言』を加え、順次再読していこうかと考えています。

『ゴータ綱領批判』『ドイツ・イデオロギー』など、今頁を開くと、若いころはヒマだったんだなあと、感心します。

『資本論』など、何度挑戦してもだめ。もう不可能ですね。

これから読む人のためにおすすめしたいのは、残念ながら品切れになっていて、古本屋かアマゾンの中古をあさるしかないのですが、20年ほど前に大月書店から出ていた「大月センチュリーズ」というシリーズの版が、脚注にわかりやすい解説がついていて良いです。

このシリーズは、A5判でどれもそんなに厚くない100頁前後でとっかかりやすいです。『共産党宣言』『空想から科学へ』『賃金・価格・利潤』『賃労働と資本』『フォイエルバッハ論』それとレーニンの『カール・マルクス』の6冊が出ています。『空想から科学へ』以外は在庫があるようです。

◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆

◆出版と原稿作りのお手伝い◆

原稿制作から出版まで、ご相談承ります。

メールでお気軽に galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで