一般の人が漢和辞典を使う機会はあまりないかもしれない。『広辞苑』などの国語辞典に比べたら圧倒的に少ないだろう。

しかし、出版に携わるものにとって漢和辞典は、必需品中の必需品なのである。

先日、打ち合わせを兼ねて外出したおり、国際ブックフェアに立ち寄って2割引で購入した。

ご存知のように、日本語の文字は漢字、平仮名、カタカナの三種類で成り立っており、文章はそれらを巧妙に使い分けることで成り立っている。

平仮名とカタカナは音を表す表音文字であり、漢字は意味を表す表意文字に分類される。同じ音でも漢字で表すか仮名で表すかによって、ずいぶん印象が異なるので、最近では文章を優しく柔らかく表現したい女性を中心に、かなを多く使う人が増えているようだ。

しかし、なにもかも仮名で書かれていては、かえって意味が通じにくくなる。たとえば児童書などでは対象年齢によって使える漢字が限られているので、編集にあっては多いに苦労する。

そこで文章を読みやすくするために、漢字と仮名を上手に使い分けることになるのだが、漢字には「同訓異字」といって読み方は同じでも使われる漢字によって意味が異なる。

最近のクイズ番組などであるような、「ほしょう=保障・保証・補償」だの「こうえん=公演・講演・公園」などは何ら迷うことはないけれど「おそれ=恐れ・怖れ・畏れ・虞れ」だとか「つくる=作る・造る・創る」などはわずかなニュアンスの違いで迷うことが多々ある。場合によっては文字の成り立ちから調べなければならない。もっとも、一冊の本の中で調べたくなる漢字はそう頻繁に出てくるものではないのだが。

『字通』はそうした場合、文字の成り立ちや異字体を調べるのに大変便利なのだが、発行された当時の親本は2万3千円もする高価なもので、しかも巨大。早く普及版がでないものかと心待ちにしていたら、ようやく出版された。残念なことに前出の「同訓異字」の項目は普及版には含まれておらず、別冊になっているのだが、かえってそのほうが使いやすい。

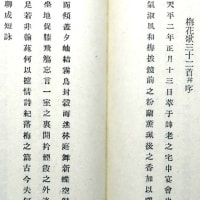

漢和辞典は20代の頃から講談社版の『大字典』を愛用していた。本当は大修館の『大漢和辞典』が欲しかったのだけれど、それこそ置き場に困る。数年前、『字通』と同じ著者の『字統』を購入した。解説は充実していてていねいなのだが、項目数にいささか不満を感じた。白川静氏にはもう一冊『字訓』というのがあって、これは手元にないが、『字通』はその両方の特徴を合わせ、かつ項目数も1万字近くまで増やしてある。ちなみに『大字典』の項目数は1万5千字近いので、項目数では遠く及ばない。しかし内容は圧倒的である。

篆字や象形文字まで紹介されていて、文字の成り立ちが一目でわかる字典はこれをおいてほかにない。