The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

ISO/TS16949のタコとカメ

ISO/TS16949::2002の監査は自動車産業のプロセスアプローチに重点を置いて行い、取り分け、顧客指向が強調されます。その結果、タコとカメの登場となります。 ???・・・

ISO/TS16949::2002の監査は、“条項”又はチェックリストの“セクション”に基づいて行うのではなく、プロセスアプローチ監査として“顧客指向プロセス(COP:Customer Oriented Process)”を軸に、その“支援プロセス”も含めて監査対象とするということです。その結果として、有効性を考慮した監査が可能になるというものです。ここで “オクトパスモデル”や“タートル分析”という考え方が 出てきています。つまり、タコとカメの登場です。

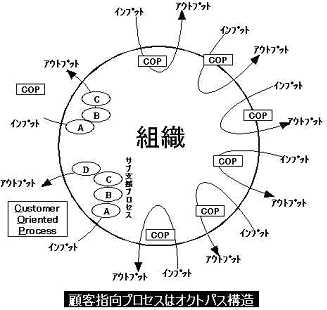

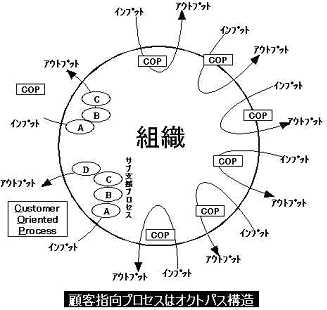

この顧客志向プロセスを模式的に図に描くと タコの図のようになるというのです。そのイメージを下に示しますが、組織にインプットされた情報等が 数々のプロセスを経て 組織の外へ 製品や情報としてアウトプットされるという顧客志向プロセスCOPのコンセプトを可視化したものがタコの図です。タコの足は8本ですが顧客志向プロセスCOPの数はそれで済むのか、という無粋な議論は意味をなさないのでしょうネ。フォードの品質担当重役は 10本のCOPを描いた図を出して、トクトクと説明していたとのことです。

図は 8本のCOPにしています。ここで 左下のCOPには 模式的に サブ“支援プロセス”としてA,B,C,D等のプロセスを経て 組織の外へアウトプットしていることを示しています。

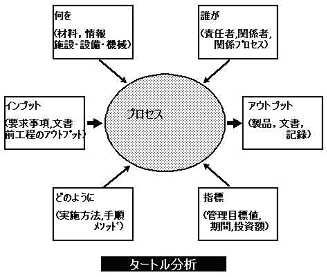

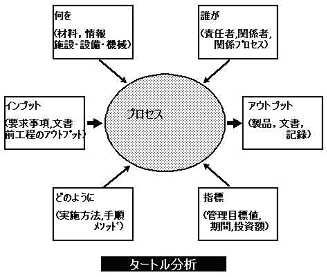

そして このサブ“支援プロセス”としてA,B,C,D等のプロセス1個1個を分析する手法が“タートル分析”です。

プロセスに関係する要素を 明確にし、その実施状況を確認していくという監査手法です。ISO/TS16949の第二者監査や第三者認証の審査では 審査員は この“タートル分析”を念頭に 監査するということですので、心するべきです。

かつてISO9001のコンセプトとして説明したプロセスアプローチの図の発展形と思われますが、ISO/TS16949でのイメージ図を上に示します。これを見ていただければ 分かるでしょうが、アウトプットが 頭、インプットが 尻尾、手足が“プロセス所有者とその力量[誰が]”,“目的[何を]”,“どのように[方法]”,“(管理)指標”となっています。

指標が 何かを明確にし、そして実施状況を確認すれば プロセスの効果が 直ちに判明することになります。

どうでしょう、通常のISO9001マネジメント・システムであっても、内部監査をチェックリストに基づいて実施していて、マンネリ化しているような場合に こういったタートル分析法で監査をしてみるのも良いでしょう。

こういった ISO/TS16949の監査手法について 残念ながら明確に示した市販の図書は あまり多くはないように思います。秘事口伝などというものでもないでしょうが、どういう訳でしょうか。ISO/TS16949そのものの 普及が日本では進んでいないためでしょうか。

それにしても この手法は 米国人らしい発想とネーミングという印象です。

ISO/TS16949::2002の監査は、“条項”又はチェックリストの“セクション”に基づいて行うのではなく、プロセスアプローチ監査として“顧客指向プロセス(COP:Customer Oriented Process)”を軸に、その“支援プロセス”も含めて監査対象とするということです。その結果として、有効性を考慮した監査が可能になるというものです。ここで “オクトパスモデル”や“タートル分析”という考え方が 出てきています。つまり、タコとカメの登場です。

この顧客志向プロセスを模式的に図に描くと タコの図のようになるというのです。そのイメージを下に示しますが、組織にインプットされた情報等が 数々のプロセスを経て 組織の外へ 製品や情報としてアウトプットされるという顧客志向プロセスCOPのコンセプトを可視化したものがタコの図です。タコの足は8本ですが顧客志向プロセスCOPの数はそれで済むのか、という無粋な議論は意味をなさないのでしょうネ。フォードの品質担当重役は 10本のCOPを描いた図を出して、トクトクと説明していたとのことです。

図は 8本のCOPにしています。ここで 左下のCOPには 模式的に サブ“支援プロセス”としてA,B,C,D等のプロセスを経て 組織の外へアウトプットしていることを示しています。

そして このサブ“支援プロセス”としてA,B,C,D等のプロセス1個1個を分析する手法が“タートル分析”です。

プロセスに関係する要素を 明確にし、その実施状況を確認していくという監査手法です。ISO/TS16949の第二者監査や第三者認証の審査では 審査員は この“タートル分析”を念頭に 監査するということですので、心するべきです。

かつてISO9001のコンセプトとして説明したプロセスアプローチの図の発展形と思われますが、ISO/TS16949でのイメージ図を上に示します。これを見ていただければ 分かるでしょうが、アウトプットが 頭、インプットが 尻尾、手足が“プロセス所有者とその力量[誰が]”,“目的[何を]”,“どのように[方法]”,“(管理)指標”となっています。

指標が 何かを明確にし、そして実施状況を確認すれば プロセスの効果が 直ちに判明することになります。

どうでしょう、通常のISO9001マネジメント・システムであっても、内部監査をチェックリストに基づいて実施していて、マンネリ化しているような場合に こういったタートル分析法で監査をしてみるのも良いでしょう。

こういった ISO/TS16949の監査手法について 残念ながら明確に示した市販の図書は あまり多くはないように思います。秘事口伝などというものでもないでしょうが、どういう訳でしょうか。ISO/TS16949そのものの 普及が日本では進んでいないためでしょうか。

それにしても この手法は 米国人らしい発想とネーミングという印象です。

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

| « “21世紀の化学... | これが祖国か » |

全く ご指摘の通りであると思います。

私は、ISO9001の 緩やかさも 若干気には入っているのですが、自律した卓越への道を目指す精神がないと ダメになりますネ。これは あらゆることに通じるような気もします。

元々 このようなことを規格にすることに無理があるような気もします。

ま、高みを目指して、内部監査を上手くやることが 卓越モデルへの道に繋がっているのは 間違い無さそうですヨネ。