私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

3月18日のブログで、「1970年の大阪万博」のスカンジナビア館を取り上げ、北欧諸国が「今日の地球規模の環境問題」に37年前から警鐘を鳴らしていたことを紹介しました。

今日は、その2年後の72年にスウェーデンの首都ストックホルムで開催された「第1回国連人間環境会議」のことを紹介しましょう。

上の記事をクリックすると、記事が拡大されます。この会議におけるスウェーデンにとっての最も重要な論点は「環境の酸性化(日本では一般に酸性雨問題)」でした。1950年代からはじまった大気中の硫黄酸化物濃度のモニタリングの結果から、環境の酸性化の原因がスウェーデン国内の産業活動に起因するというよりもむしろ国外に起因することを突き止め、1968年には、スウェーデン国内で環境の酸性化論争がすでに開始されていました。

環境の酸性化論争は政府を動かし、その蓄積された科学的データをもとに国連人間環境会議を通じて環境の酸性化防止のために国際協力を求めたわけです。スウェーデン政府は国連人間環境会議の準備会および本会議に次のようなナショナル・レポートを提出しました。

■国連人間環境会議の準備に関する国連の質問に対するスウェーデンの回答

(1970年)

■国境を越える大気汚染:大気中の硫黄および降下物の環境におよぼす影響:

スウェーデンのケース・スタディ(1971年)

■労働環境:スウェーデンの経験、傾向、今後の課題(1971年)

■社会心理学的に見たストレス要因としての都市複合体:現状、スウェーデン

の傾向、社会心理学的・医学的かかわり(1971年)

■スウェーデンの都市化、国土計画、都市計画:(1972年)

■国土および水資源の管理(1972年)

■環境保護法、海洋投棄禁止法およびその解説(1972年)

これらの報告書からも察せられるように、スウェーデンではすでに35年以上前に「公害の未然防止、人口の集中に伴う都市の生活環境、天然資源の合理的管理、労働環境など」を柱に「環境」を幅広くとらえていたことがわかります。

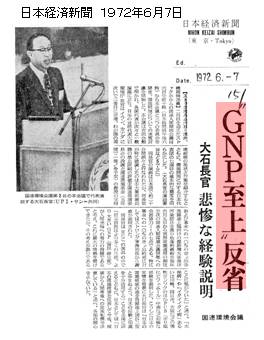

上の記事をクリックすると記事が拡大されます。左の新聞記事は「第一回国連人間環境会議」を報ずる1972年6月7日付の日本経済新聞の記事です。この記事は当時のパルメ首相がこの会議を取材するためにストックホルムを訪れた少数の外国人記者と会見した模様を報じたものですが、開催国の政治家の環境問題に対する認識が明確に現れています。

「公害防除に国際協力を」、「資源の消費押えて」、「経済力を世界的に再調整」などの見出しからも容易に想像できますように、現在、私たちがやっと認識し始めた「環境問題と経済活動のかかわりの重要性(今で言う「環境と経済の統合」をスウェーデンは35年以上前に議論し、国際社会へ訴えていたのです。 1950年代、60年代の公害に対する深い反省から日本の代表を務めた大石長官は 「GNP至上を反省する」と述べましたが、35年以上経った今でも日本は、経済成長の指標がGNPからGDPに替わったものの、今なお「GDPの拡大」に専心しています。 当時の反省は完全に忘れ去られています。

この記事(青の網をかけた部分)の中に、

「国連環境会議開催の糸口をつけたのはスウェーデン政府といってもよいかもしれない。いまふり返ってみると7年前(昭和40年、1965年)にスウェーデン国内で環境保護が問題になり、 討議していくうちにこれは全地球の問題であると悟り、そこで4年前(昭和43年)に国連に問題を持ち込んだ。その当時、 問題がよく理解されなかったのか“エキセントリックなスウェーデン人”と悪口を言われたこともあるが、幸い現在そんなことを言っている人はなくなったようだ」

という箇所があります。 この記事に語られている当時のパルメ首相の「環境問題に対する認識」は、現在でも十分通用するものだと思います。

●第2回誘致の撤回 重要性全く無理解

●ベトナム戦争をめぐり論戦 米国とスウェーデン対立

●社会的な合意形成⑥ 科学者と政治家の役割

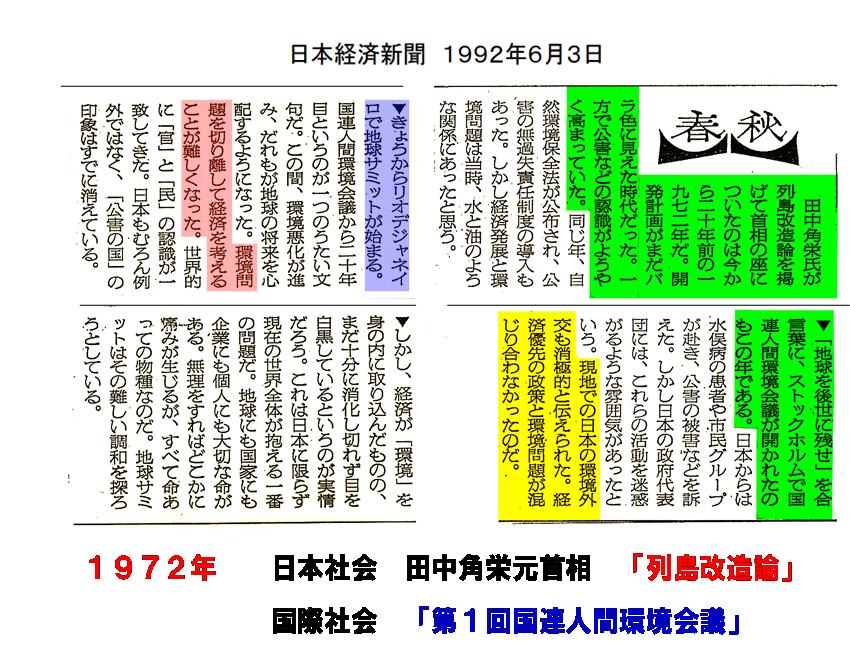

ひるがえって、つぎの日本経済新聞の一面のコラム「春秋」をご覧ください。

改めて、今これらの記事を読み合わせると、35年前のスウェーデン政府の「環境問題に対する認識」は、現在の日本政府の「環境問題に対する認識」よりもはるかに先を行っていたと言ってもよいのではないでしょうか。 「予防志向の国」(政策の国)と「治療志向の国」(対策の国)の相違の具体的事例です。

さらにいえば、日本政府や日本社会全体の「環境問題に対する認識」は国際社会の動きに比して、ますます劣化してきているのではないかと・・・・・

ネット上の関連記事から

ストックホルムからリオデジャネイロそしてヨハネスブルグへ

↓環境問題の本質を知り、「環境問題についての共通の認識」を形成するためにご協力を!

そのためには、それぞれのマークを1回クリックしてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます