6月、鮎(あゆ)漁の解禁となった。

通勤途中の自宅を出て直ぐに「本庄川」という川の脇を通る。平日にもかかわらず鮎専用の長い竿を振り回す数名の姿が見えた。

宮崎の釣師は、冬場に磯釣り・夏場は鮎という方がとても多い。宮崎は全国的にも知名度の高い「五ヶ瀬川」という川を持つ。だから気軽というほどではないがそれほど苦労せずに鮎釣りが楽しめる。

私はめったに行かないが、このいずれの釣りにも親しむ方がほんとの釣師なんだろうと思う。釣り好きは自分の好きな釣りを楽しむだけなんだけど、釣師は生活に釣りが欠かせない人だ。寡黙に、ただただその時期に、釣り行為を行なうのだ。そんな人は生活だから釣りを自慢しない。宮崎にはこんな人も多く、私のような似非釣師は、解禁になると仕事を休んでまで川遊びに勤しむ姿を見て、なんてたくましいんだろうと思う。

2~3度、友釣りをしたことがある。道具さえあれば割と気楽な釣りだし釣れれば楽しいんだけど、ハマらなかった。なぜハマんないのか自分では判らない。私の多くの釣り師匠達はやってるんだけど。

道具が高い事もある。安い竿なら3~4万でもあるが、程度の良い一般的なものだと10万前後するらしい。高級なものは30~40万だ。竿以外にも胴長とか鮎カゴとかなんらかんらと調達品が多いので、やりたいと思ったとき、すぐに調達できなかった。

だけど、この時期にはワクワクしているのは事実だ。鮎釣りというよりも鮎という魚への興味だ。

鮎の名の由来を調べてみたら2つほど。1つは鮎という魚は、縄張り意識が強い魚で「縄張りを独占する」という事。もう1つは古く「日本書紀」の中の話で、占いのために釣りをしたら鮎が釣れたというものだ。最初の「独占」という話のほうがびったりかな。

鮎という魚を知ったのは漫画「釣りキチ三平」からだ。私の住んでいた宮崎の田舎「えびの」には鮎は当時は居なかった。川内川(せんだいがわ)という川があったがかなり上流部であったせいかも知れない。

鮎という魚は稚魚のうちは海で過す。春になり大きな群れで川を上る。川苔(こけ)が餌で、より良い「こけ」を探し、成長する。「こけ」が重要で川が綺麗であればあるほど良い「こけ」が付くので鮎も大きくなる。熊本の球磨川で尺サイズの鮎が釣れるのは餌が良いからだろうが鮎釣師の醍醐味は、この尺鮎を釣り上げる事なのかもしれない。

鮎が夏時期にだんだん太り、大型が釣れるのは秋口である。

五ヶ瀬川では9月ぐらいから「鮎やな」を張り、川のほとりで捕れたての鮎料理を食べさせてくれるのが風物となっている。これがとても美味しいらしい。いつか行きたいと思っている。炉辺で焼く串焼きの鮎・セゴシで食べる鮎。ビールを飲みながら、川のセセラギを聞きながら、秋アカネが飛びまわる川原の景色が伺えて、もうたまらん!て感じ。

日本人にはもっとも馴染み深い魚の1つだろうと思う。ただ、ちょっと心配なのが「冷水病」という病気。これは菌らしいが体表に穴があくという恐ろしいものだ。人間には移らないので心配は無用らしいが、なんと全国の養魚場の半分ぐらいで発生しているんだそうだ。最近は鮎の稚魚を海で捕獲したあと、養魚場でちょっと成長させてから川に放流してしている。何百・何千万という稚魚を送り込む。

人間が手を加えた結果、生じる数々の弊害。

なんだか最近、BLOG書くと、どうも行き着くところが不平不満となってしまう。いかんな。せっかく途中まで美味しく食べる事を想像してたのに・・・

(実は私・・・鮎のこけ臭い匂いが苦手なのである。だから克服したいという思いもある)

イサキは一度、お魚紹介をしているので、詳しくはそちらを見ていただきたい。

イサキ(FileNO28)

イサキと言う魚は全国的にも夏の対象魚だが、味もよくスタイルも釣魚としても品格もあるので人気がある。大きさもまずまずで35~40Cmがポピュラーサイズなので釣り自体が面白い。

お魚紹介に記載してなかった事だが、この魚は内湾では釣れない。

宮崎の周辺だと、もっとも大きな湾ということでは鹿児島の錦江湾ということになるが釣れないらしい。外海に近い佐多岬ぐらいから釣れだす魚だ。程よく潮が動いてないと住めない魚の1つなんだろう。スタイルからも察する事ができる。

実は冬でも宮崎では良く釣れる。だから夏の魚という事でもないんだけど、夏ののっこみ時期に数釣りができるから「夏魚」という事なんだろう。

また夏は夜釣りで釣れる。昼間は餌取りが多く、対象魚を捕え難いが夜なら狙える。多くの魚は夜は活動をやめるがイサキ・アジ類は夜目が利くようだ。決して夜活動する魚という事ではなく昼も反応があるのだが、夜でも活動できるというほうが正しいと思う。

ちなみに「のっこみ」という表現だが、これはチヌ※クロダイに使われる表現だ。春先に沖から産卵のために岸際に集団で訪れる姿を表現したようだ。「のっこみ」=乗り込むということ。正式にはチヌに対して使われる表現だけど、最近は産卵のために集まる魚の様子をのっこみと呼ぶような風潮なので、私もあえて言わせてもらう。

のっこみの様子は幾度となく体験したが、それはそれは凄まじい。これほどの魚が何処に潜んでいたのかと思うほど。産卵が始まると警戒心はまったくなくなり、海も精子で白く濁る。

イサキのそこまでの姿を見た事はないが、調べてみたら、この魚は「多回産卵」というタイプなんだそうで、ちょっとずつ精子(もしくは卵子)を産み落とすらしい。

イサキは棚を釣れ!

これは先日の釣りでも実証できた。1mの棚の差で釣果が変わる。

これがイサキ釣りの面白いところだ。いかに棚をつかめるかなのだ。だから船釣りには棚カウンター付きのリースが必須である。釣法についてもいろんなコツがあるが、これはまた釣行記の中ででも紹介したい。

今が旬である。

以前から気になっていた本を購入した。1000~2000円程度なら直ぐに買ってしまうんだが、今回購入した本は5,400円(税別)という事でなかなか勇気が必要だった。

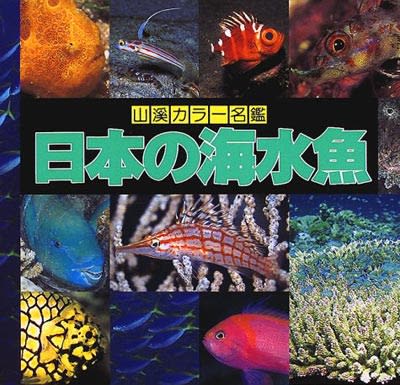

写真の本だが、山と渓谷社発刊の「山渓カラー名鑑・日本の海水魚」という。

この本の特徴だが、日本産の海水魚2420種を登録してあり解説も詳しいが、特に圧巻なのが多くの写真が水中写真のなのである。調べるとダイバーにはバイブル的な本で、生きた魚のリアルな姿をとても美しく撮影している写真が多い。

購入のきっかけはもちろん「フィッシュカービング」の参考用なんだけど、いつしか私は図鑑を何冊も所有してしまっている事に気づく。

数えると6冊目になる。

もっとも高い本が釣りサンデー社発刊の「新さかな大図鑑」で、これは6,505円(税別)だったけど、解説が判りやすくとても見やすいし魚の写真が大きい。これは釣れたばかりの生きた魚を収録しているものが多い。この本の事はいずれ紹介する機会もあろう。

私がもっとも重宝しているのが、同じく釣りサンデー社発刊の「釣魚検索」である。これはおおよそのグループが判れば、特徴を選択していくと魚名にたどり着く仕組みになっている。とても便利だ。

「日本の淡水魚」と言う本もあり、いずれ手に入れたいが、昨晩から図鑑を眺めて次の作品の魚を模索している。こんな時間もワクワクで楽しい。

アオギスという魚の名を聞いたのは中学校の頃だ。

親父と、キス釣りということで鹿児島の鶴の飛来で有名な出水(いずみ)市の、まさに鶴が降り立つポイントの先に防波堤があって、そこで釣った。

かなり釣れたけど、その時に地元のおじさんに親父が質問した。奥の場所は釣れないのか?と。「あそこはアオギスしか釣れん」と行っていた。姿を見た訳ではないがその時からアオギスという魚が居ることを意識していた。

しかし、そのおじさんの話ぶりからアオギスはシロギス釣りの外道で嫌われ者という印象だった。

アオギスが絶滅危惧種であることは何となく知った。

しかしそんなアオギスも九州ではまだ釣れるんだという事は「WEBさかな図鑑」の管理者・小西英人さんが福岡県行橋市に狙って釣られた写真をWEBに掲載されていて、その写真に感動し、私もいつか釣ってみたい魚となった。

「フィッシュカービング」を始めて、その写真を基に作ってみようという気になった。自分ではなかなか釣れない魚こそ、作品に相応しいのではないかと思った次第。

さて、作品が出来上がってから、あらためて魚のことを調べる気になったが、アオギスについては

浦安市郷土博物館

にかなり詳しく書かれてある。

抜粋すると

■東京湾や全国の大きな湾では何処にでも生息していたが昭和40年台に急速に減っていった

■江戸時代よりアオギス釣りは東京湾では盛んに行なわれていてアオギスを狙う釣法の脚立釣りを行う船宿が何軒もあった。

■昭和50~51年の調査では、すでに生息域は徳島県吉野川河口と九州の豊前海周辺に限られていた。

■天然記念物に指定しようとする運動も広まっていたが、指定されることなく現在の生息は九州の豊前海周辺のみのようだ。

親父と、キス釣りということで鹿児島の鶴の飛来で有名な出水(いずみ)市の、まさに鶴が降り立つポイントの先に防波堤があって、そこで釣った。

かなり釣れたけど、その時に地元のおじさんに親父が質問した。奥の場所は釣れないのか?と。「あそこはアオギスしか釣れん」と行っていた。姿を見た訳ではないがその時からアオギスという魚が居ることを意識していた。

しかし、そのおじさんの話ぶりからアオギスはシロギス釣りの外道で嫌われ者という印象だった。

アオギスが絶滅危惧種であることは何となく知った。

しかしそんなアオギスも九州ではまだ釣れるんだという事は「WEBさかな図鑑」の管理者・小西英人さんが福岡県行橋市に狙って釣られた写真をWEBに掲載されていて、その写真に感動し、私もいつか釣ってみたい魚となった。

「フィッシュカービング」を始めて、その写真を基に作ってみようという気になった。自分ではなかなか釣れない魚こそ、作品に相応しいのではないかと思った次第。

さて、作品が出来上がってから、あらためて魚のことを調べる気になったが、アオギスについては

浦安市郷土博物館

にかなり詳しく書かれてある。

抜粋すると

■東京湾や全国の大きな湾では何処にでも生息していたが昭和40年台に急速に減っていった

■江戸時代よりアオギス釣りは東京湾では盛んに行なわれていてアオギスを狙う釣法の脚立釣りを行う船宿が何軒もあった。

■昭和50~51年の調査では、すでに生息域は徳島県吉野川河口と九州の豊前海周辺に限られていた。

■天然記念物に指定しようとする運動も広まっていたが、指定されることなく現在の生息は九州の豊前海周辺のみのようだ。

オキアミの価格が急騰している話がある。でもあまり実感できてない。

というのも、私が通う釣具屋のほとんどが、まったく値上げして無いからなんだけど、昨年9月に「南日本新聞ニュースピックアップ」という記事にて紹介されている。

内容は昨年の6月ぐらいから値上がりし始めているとの事。理由は原油価格の高騰とオキアミ自体が少なくなっている事。一昨年には採算不良という事で大手の「マルハ」が漁を止めていて供給量も少なくなっているらしい。

まき餌用の3キロの塊で宮崎の場合で600~800円程度の価格である。これは全国だいたいこんなもんだろう。この価格が今後3~4割り高くなるというのだ。

オキアミは正式には「ナンキョクオキアミ」で、その名の通り南極で水揚される。メジナ狙いには欠かせない餌だが、万能餌と言える。岸から釣れる釣り魚のほとんどがこの餌で釣れる。従って値上がりしても使うしかないんだけどフトコロの寂しい私にはきっついなぁ。

オキアミってもともとクジラが捕食していたものを見て人間の食用として研究されたらしいけど、それは不向きだったらしい。適性棲息温度は+2~-2℃という事で南極が漁場という事なんだけど、その南極でも温暖化の影響か、だんだん生息場所が深くなっているそうだ。

昭和40年代から日本で釣餌として利用されるようになったようで、それまでの岸からの釣対象魚まで変わってしまったという。

そんなオキアミが1日に海に撒かれる量は計り知れないものがある。もともと日本に無かった餌だから、魚の食味や生態系に影響を及ぼす事は言うまでもない。だからこの餌の利用もきちんと考えないといけない時代が来るのかもしれない。

というのも、私が通う釣具屋のほとんどが、まったく値上げして無いからなんだけど、昨年9月に「南日本新聞ニュースピックアップ」という記事にて紹介されている。

内容は昨年の6月ぐらいから値上がりし始めているとの事。理由は原油価格の高騰とオキアミ自体が少なくなっている事。一昨年には採算不良という事で大手の「マルハ」が漁を止めていて供給量も少なくなっているらしい。

まき餌用の3キロの塊で宮崎の場合で600~800円程度の価格である。これは全国だいたいこんなもんだろう。この価格が今後3~4割り高くなるというのだ。

オキアミは正式には「ナンキョクオキアミ」で、その名の通り南極で水揚される。メジナ狙いには欠かせない餌だが、万能餌と言える。岸から釣れる釣り魚のほとんどがこの餌で釣れる。従って値上がりしても使うしかないんだけどフトコロの寂しい私にはきっついなぁ。

オキアミってもともとクジラが捕食していたものを見て人間の食用として研究されたらしいけど、それは不向きだったらしい。適性棲息温度は+2~-2℃という事で南極が漁場という事なんだけど、その南極でも温暖化の影響か、だんだん生息場所が深くなっているそうだ。

昭和40年代から日本で釣餌として利用されるようになったようで、それまでの岸からの釣対象魚まで変わってしまったという。

そんなオキアミが1日に海に撒かれる量は計り知れないものがある。もともと日本に無かった餌だから、魚の食味や生態系に影響を及ぼす事は言うまでもない。だからこの餌の利用もきちんと考えないといけない時代が来るのかもしれない。

2006年度、最初に写した写真がこの「大漁旗」を掲げた漁船の姿である。(魚を写した写真を残したかった・・・)

つまり、初釣りは釣れてません(;_;)

一応今年度初の魚は「カゴカキダイ」で2匹めは「キタマクラ」

師匠のANさんはキロ弱の良メジナが1匹と30Cm程度が1匹で、またも完敗、最近連敗である。経験から言えば師匠と私は10年以上も釣り暦差があるし負けても当然とも思うのだが、でも悔しい。ちょっと面白しろかったのは、2回ほどのバラシがあったんだけど魚は「シツオ」※イスズミ。これはかなり大きく引きも強くてテトラに潜られてハリス切れした。シツオと判るのは姿が見えたことから。

とにかく大きな引きが1度でもあれば、なんとか釣りを継続しようという思いは維持できるのだ。

そんな訳でBLOGのタイトルは釣りだけど、カテゴリーは「釣り話題」に収納なのだ。釣行記を書けるほどの内容が無い。

釣りは波の影響でPM3時に終了した。向かい風でとても釣れる状況ではなくなったからだ。ちょっと時間があるので、3日の食材(親戚の集まりがあるため)を調達しようと、日南市の「キッチンバレーヌ」に寄ってみた。魚好きにはたまらない魚種が豊富に置いてあるお店なのである。

想像通り、1日は漁が無いはずなので新鮮な魚はほとんど無いという状態だったが、冷凍保存ができる「マグロ」類は沢山置いてあった。複数のイカもあったが、刺身用に、通称ミズイカ※アオリイカを買った。あとは加工品を複数品。

魚は姿のままのカンパチや、ブリ、ビンチョウマグロなどの青物の他に、マダイ・キダイ・メジナ・イサキ・マアジなど、変り種としてはニザダイなどもあったが、1つ初めて見た魚があった。刺身可ということで割りと新鮮なよう。近海の魚なんだと思うが「みかん鯛」という名がついていた。買いたい衝動に駆られたけど1匹500~800円の出費に足踏みした。

「みかん鯛」ってなんだ??その姿はフエダイ科の魚のようでもあるがベラ科のような下品な色合いもある。最近は科・属といったグループでおおよその想像ができるが、この魚は???

インタネットで調べたら判るだろうと思ったが、ほとんど情報がない。頼りにしている「WEBさかな図鑑」でも該当する魚を確認できない。

11月末だったろうか。仕事の帰りに釣り仲間である「流星号」さんに連れられ、宮崎の魚市場に行ってみた。そこで見た数ある魚も魚名は判ったが、市場には市場名があり流通してしてるので、その名がストアーでも使われているケースが多いのだが、魚の名前っておおむねグループで、形が同じなら名前も同じであることが多い。しかし美味しいか否かをしっかり判断してあり、鮮度とか実は同じグループでも魚が違えば価格も違う事も多い。マアジなどは「キアジ型」と「クロアジ型」でしっかりと価格差が付けてあったりする。市場で区別されているのか、セリ落とす方の判断が良いのか定かではないが、感覚的に美味しい魚を見分けられてらっしゃるうだろうと思う。

流通名が「みかん鯛」とすればすぐに判る魚だと思ったが、これは宮崎でも日南方面特有の呼び名なんだろうと思われる。みかんのような魚体の色からその名が付けられてるんだろう。刺身用で売っているということは、そこそこに水揚げされていて食べて良しと判断されてる魚なんだろうが・・・魚って相変わらず奥深い。

久しぶりに、一昨日「釣りビジョン」を長い時間見ていた。1日中釣り番組がある環境はとても嬉しいのだが、釣りが「バス狙いのルアー」であったり「ヘラブナ」などはちょっと苦手。わいわいがやがやという釣り番組も苦手だ。

「がまかつ」の釣りトーナメント・G杯グレの決勝の模様を記録した番組があった。トーナメントを目指すなんてとても真似できないがまったく興味が無いわけでもない。トーナメントを制する有名人の釣りは、とても参考になるし言葉の重みも感じる。どんな趣味でも他の人より上手くなりたいという欲はあるもんだが「磯釣り」の場合にはトーナメント出場がもっとも技能を計るすべであるだろう。

今回の優勝者は北陸の新星「三木浩生選手」という方だったようだ。29歳初参戦での優勝である。松田稔選手(がまかつ推薦)が5位だからレベルが高いのは言うまでもないが、決勝の模様を見ていて関心したのはその釣法で、3Bウキを重りで沈ませ、時々張って魚を探っていた。メジナ釣りは軽い仕掛が定説という風潮で、もちろん場所によるが最近のウキの傾向を考えると、なかなか思いつかない内容である。トーナメントだから魚が喰ってくるのを待ってられないけど、魚の口元に餌を届ける技術なんだろうなと思う。

それにしても・・・・

G杯というからには、皆がまかつ竿なんだろうか?

シマノ・ジャパンカップも11月にあったようだが、優勝者は「宮川明さん」だったようだ。テレビやビデオによく登場され、トーナメントにかける情熱も凄まじい方だし尊敬もする方だけど、確かシマノのフィールドテスターだから竿もシマノなんだろうな。

かまかつ竿が欲しいと思っている。希望は「アテンダー」か「マスタリー競技」シリーズなんだけど、持った感触は竿先に向けて軽い設計で、重みを感じないんだそうだ。また竿先が柔らかく魚の抵抗に柔軟に対応し、自然と浮かす事ができるという話である。また竿が曲がって抵抗が加わる3連目の補強がしっかりしている。標的となる(欲しい竿No1)でアテンダー1.25号-53の場合、定価 68,775円(税込)だそうだ。無理だな。

やはり・・・・貧祖な格好と道具で他人よりも釣り上げる釣り人を目指そう。

「がまかつ」の釣りトーナメント・G杯グレの決勝の模様を記録した番組があった。トーナメントを目指すなんてとても真似できないがまったく興味が無いわけでもない。トーナメントを制する有名人の釣りは、とても参考になるし言葉の重みも感じる。どんな趣味でも他の人より上手くなりたいという欲はあるもんだが「磯釣り」の場合にはトーナメント出場がもっとも技能を計るすべであるだろう。

今回の優勝者は北陸の新星「三木浩生選手」という方だったようだ。29歳初参戦での優勝である。松田稔選手(がまかつ推薦)が5位だからレベルが高いのは言うまでもないが、決勝の模様を見ていて関心したのはその釣法で、3Bウキを重りで沈ませ、時々張って魚を探っていた。メジナ釣りは軽い仕掛が定説という風潮で、もちろん場所によるが最近のウキの傾向を考えると、なかなか思いつかない内容である。トーナメントだから魚が喰ってくるのを待ってられないけど、魚の口元に餌を届ける技術なんだろうなと思う。

それにしても・・・・

G杯というからには、皆がまかつ竿なんだろうか?

シマノ・ジャパンカップも11月にあったようだが、優勝者は「宮川明さん」だったようだ。テレビやビデオによく登場され、トーナメントにかける情熱も凄まじい方だし尊敬もする方だけど、確かシマノのフィールドテスターだから竿もシマノなんだろうな。

かまかつ竿が欲しいと思っている。希望は「アテンダー」か「マスタリー競技」シリーズなんだけど、持った感触は竿先に向けて軽い設計で、重みを感じないんだそうだ。また竿先が柔らかく魚の抵抗に柔軟に対応し、自然と浮かす事ができるという話である。また竿が曲がって抵抗が加わる3連目の補強がしっかりしている。標的となる(欲しい竿No1)でアテンダー1.25号-53の場合、定価 68,775円(税込)だそうだ。無理だな。

やはり・・・・貧祖な格好と道具で他人よりも釣り上げる釣り人を目指そう。

先週の釣りで、気になる餌を使ってみた。このBLOGのトラックバックにていつしかリンクしてあった下記のページを見たが、それを見て気になっていたのだ。

釣りエサ「魔王」プロモーション日報

釣りエサ「魔王」ファンクラブ

特にこの餌を探し回っていた訳ではなく、たまたまいつも調達する釣具店の餌コーナーを覗いたら置いてあったので買ってみた。

買ったときの感想だが、ちょっと量の割りには高いけど、どの分手が込んでいるんだろうなぁということ。

それから、パックが2つに小分けしてあり、これなら1つはクーラーボックスに納めておいて、午前・午後と釣り分けるときに餌を新鮮に保てるなぁ・・・という事。

生タイプと半ボイルに、サイズがL・Mと合計4種置いてあったが、先日は生Mサイズを調達。

さて実践。この餌は見るからに鮮度が高いと感じた。身が透明なのだ。

時々遊びで調達する生きた「モエビ」の感覚がある。そして身に弾力がありハリ外れしにくいかも・・・と思った。

その通りで、餌持ちが普段のオキアミより良いと思った。

餌がウキの沈みもなく無くなる要因としてはスズメダイ系統の魚が四方から餌を突くように喰らってくるからだと思うが、粘りのない餌はその勢いで外れる。

この餌は簡単には外れない弾力があるようだ。

結果的に餌持ちが良くて釣れるというわけだ。

ちょっと気に入ってしまった。

釣りエサ「魔王」プロモーション日報

釣りエサ「魔王」ファンクラブ

特にこの餌を探し回っていた訳ではなく、たまたまいつも調達する釣具店の餌コーナーを覗いたら置いてあったので買ってみた。

買ったときの感想だが、ちょっと量の割りには高いけど、どの分手が込んでいるんだろうなぁということ。

それから、パックが2つに小分けしてあり、これなら1つはクーラーボックスに納めておいて、午前・午後と釣り分けるときに餌を新鮮に保てるなぁ・・・という事。

生タイプと半ボイルに、サイズがL・Mと合計4種置いてあったが、先日は生Mサイズを調達。

さて実践。この餌は見るからに鮮度が高いと感じた。身が透明なのだ。

時々遊びで調達する生きた「モエビ」の感覚がある。そして身に弾力がありハリ外れしにくいかも・・・と思った。

その通りで、餌持ちが普段のオキアミより良いと思った。

餌がウキの沈みもなく無くなる要因としてはスズメダイ系統の魚が四方から餌を突くように喰らってくるからだと思うが、粘りのない餌はその勢いで外れる。

この餌は簡単には外れない弾力があるようだ。

結果的に餌持ちが良くて釣れるというわけだ。

ちょっと気に入ってしまった。

日本記録を管理しているサイトを発見した。JGFAという団体が行なっているがJGFAとはJapan Game Fish Association(ジャパンゲームフィッシュ協会)というらしい。団体には興味もないが大物には惹かれる。

記載してあった魚の中で、特に気になった魚を紹介・・・

【船釣り編】

カツオ:12.3Kg

カンパチ:63.4Kg

キハダ:80.6Kg

クロカジキ:428Kg

クロマグロ;348Kg

シイラ:28.7Kg

シマアジ:15.25Kg

スズキ:7Kg

ヒラマサ:20.8Kg

ヒラメ:7.83Kg

ブリ:17.1Kg

マダイ:9.4Kg

ロウニンアジ:58.1Kg

特に個人的に気になったもののピックアップだが、ううんさすがにカジキ・マグロはデカイな。

【岸(磯)編】

イシガキダイ:9.5Kg

イシダイ:7.3Kg

クロダイ:3.2Kg

ハマフエフキ:7.2Kg

ボラ:3.1Kg

なぜメジナとかクロダイが無いのか不明。見ているサイトはルアー専門なんだろうか?でもイシダイとかイシガキダイは???

だんだん見ていて面白くなくなってきた。岸とか船とか別れていて判りずらいのと、基本的に魚の成長は重量じゃなく体長だろう。重量って産卵期などで1個体で随分差があるし。

理屈ぬきで、メジナという魚が、漁とか釣れたとか突いたとかに関わらずもっとも大きいものの長さを知りたい。

またマアジや、カワハギといった普段大きさを意識しない魚の大物を知りたいな。

記載してあった魚の中で、特に気になった魚を紹介・・・

【船釣り編】

カツオ:12.3Kg

カンパチ:63.4Kg

キハダ:80.6Kg

クロカジキ:428Kg

クロマグロ;348Kg

シイラ:28.7Kg

シマアジ:15.25Kg

スズキ:7Kg

ヒラマサ:20.8Kg

ヒラメ:7.83Kg

ブリ:17.1Kg

マダイ:9.4Kg

ロウニンアジ:58.1Kg

特に個人的に気になったもののピックアップだが、ううんさすがにカジキ・マグロはデカイな。

【岸(磯)編】

イシガキダイ:9.5Kg

イシダイ:7.3Kg

クロダイ:3.2Kg

ハマフエフキ:7.2Kg

ボラ:3.1Kg

なぜメジナとかクロダイが無いのか不明。見ているサイトはルアー専門なんだろうか?でもイシダイとかイシガキダイは???

だんだん見ていて面白くなくなってきた。岸とか船とか別れていて判りずらいのと、基本的に魚の成長は重量じゃなく体長だろう。重量って産卵期などで1個体で随分差があるし。

理屈ぬきで、メジナという魚が、漁とか釣れたとか突いたとかに関わらずもっとも大きいものの長さを知りたい。

またマアジや、カワハギといった普段大きさを意識しない魚の大物を知りたいな。

①クサフグ産卵

宮崎県北(延岡市鯛名町の入り江)で例年通りのクサフグの産卵が始まったようだ。波打際で満潮の夕刻に無数のクサフグが産卵する光景を7月下旬まで観察できるらしい。

魚の産卵ってすっごいよ!以前、ヘラブナの産卵を見た事があるが、それはそれは凄い数の魚が集まる。

②カツオ漁打撃

原油の高等により、日南方面の初ガツオ漁が苦労してるようだ。重油の価格が1Lあたり50円程度で例年より15円程度値上がりしているとの事。加えて輸入が増え魚の価格は低下しているので厳しいらしい。

宮崎県北(延岡市鯛名町の入り江)で例年通りのクサフグの産卵が始まったようだ。波打際で満潮の夕刻に無数のクサフグが産卵する光景を7月下旬まで観察できるらしい。

魚の産卵ってすっごいよ!以前、ヘラブナの産卵を見た事があるが、それはそれは凄い数の魚が集まる。

②カツオ漁打撃

原油の高等により、日南方面の初ガツオ漁が苦労してるようだ。重油の価格が1Lあたり50円程度で例年より15円程度値上がりしているとの事。加えて輸入が増え魚の価格は低下しているので厳しいらしい。