釘抜地蔵から歩いて5分ほどで到着。

境内の前に車がいっぱい停まっていた。

どうやら月極めで参拝者の駐車場は無いようです。

所在地:京都府京都市上京区千本通鞍馬口下ル閻魔前町34

宗派:高野山真言宗

御本尊:閻魔法王

創建:寛仁元年(1017)

開基:小野篁卿

開山:定覚上人

【縁起】

小野篁卿はこの世とあの世を行き来する神通力を有したとされており、

閻魔法王より現世浄化の為、塔婆を用いて亡き先祖を再びこの世へ迎える供養法で、

後に我が国の伝統習慣である盂 蘭盆会へと融合発展する

法儀精霊迎えの法を授かりました。

その根本道場として朱雀大路の北側に篁卿自ら閻魔法王の姿を刻み

建立した祠が当ゑんま堂の開基です。

ゑんま堂から蓮台野へ亡骸を葬った際に建立された石仏や卒塔婆が、

この辺りには何本も無数にあったことから「千本」の地名が残ったといわれています。

篁卿の後、寛仁元年(1017)藤原道長の後援を得た比叡山恵心僧都源信の門弟・定覚上人が、

ここを諸人化導引接仏道の道場とすべく光明山歓喜院引接寺と命名し、

仏教寺院として開山しました。

引接とは引導と同義語です。

引接寺という正式名称より通称の千本ゑんま堂としてより親しまれているのは、

この地が開山以前から、人々にそう呼ばれ、

神仏や宗旨宗派を越えた信仰を集めていたからにほかなりません。

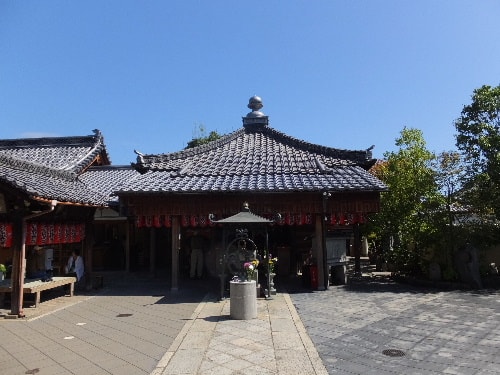

【本堂】

本堂拝観料500円です。

拝観したかったのですが、

ちょうど着物を着たお茶関係のおば様達が来られ、

本堂で何かされるようでしたので遠慮させていただいた。

先生と呼ばれる尼さんが小さくて可愛いお婆さんでした。(^^

【地獄絵】

狩野元信筆とされるが、もうどうしようも無い状況でした。

【供養池】

裏に回ると供養池があって、ここで卒塔婆流しが出来ます。

この地で発掘された夥しい数のお地蔵さんが祀られていました。

【紫式部】

【紫式部供養塔】

重要文化財。

南北朝時代の至徳三年(1386)円阿上人の勧進により建立されたもの。

【鐘楼堂】

【童観音】

【大杉大明神】

【茶釜塚】

【御朱印】

境内の前に車がいっぱい停まっていた。

どうやら月極めで参拝者の駐車場は無いようです。

所在地:京都府京都市上京区千本通鞍馬口下ル閻魔前町34

宗派:高野山真言宗

御本尊:閻魔法王

創建:寛仁元年(1017)

開基:小野篁卿

開山:定覚上人

【縁起】

小野篁卿はこの世とあの世を行き来する神通力を有したとされており、

閻魔法王より現世浄化の為、塔婆を用いて亡き先祖を再びこの世へ迎える供養法で、

後に我が国の伝統習慣である盂 蘭盆会へと融合発展する

法儀精霊迎えの法を授かりました。

その根本道場として朱雀大路の北側に篁卿自ら閻魔法王の姿を刻み

建立した祠が当ゑんま堂の開基です。

ゑんま堂から蓮台野へ亡骸を葬った際に建立された石仏や卒塔婆が、

この辺りには何本も無数にあったことから「千本」の地名が残ったといわれています。

篁卿の後、寛仁元年(1017)藤原道長の後援を得た比叡山恵心僧都源信の門弟・定覚上人が、

ここを諸人化導引接仏道の道場とすべく光明山歓喜院引接寺と命名し、

仏教寺院として開山しました。

引接とは引導と同義語です。

引接寺という正式名称より通称の千本ゑんま堂としてより親しまれているのは、

この地が開山以前から、人々にそう呼ばれ、

神仏や宗旨宗派を越えた信仰を集めていたからにほかなりません。

【本堂】

本堂拝観料500円です。

拝観したかったのですが、

ちょうど着物を着たお茶関係のおば様達が来られ、

本堂で何かされるようでしたので遠慮させていただいた。

先生と呼ばれる尼さんが小さくて可愛いお婆さんでした。(^^

【地獄絵】

狩野元信筆とされるが、もうどうしようも無い状況でした。

【供養池】

裏に回ると供養池があって、ここで卒塔婆流しが出来ます。

この地で発掘された夥しい数のお地蔵さんが祀られていました。

【紫式部】

【紫式部供養塔】

重要文化財。

南北朝時代の至徳三年(1386)円阿上人の勧進により建立されたもの。

【鐘楼堂】

【童観音】

【大杉大明神】

【茶釜塚】

【御朱印】