沢村さんの沖縄通信・・・ジョン万次郎上陸の地を歩く

糸満市米須に住む和田達雄さん(越裏門出身)の案内で、ジョン万次郎が初めて琉球に上陸した地を歩きました。和田さんは、ここに万次郎上陸の地の記念碑を建立しようと、期成会副会長として活躍している方です。 2015/03/27 (金) 沖縄 沢村

ジョン万次郎がアメリカから帰国する際、上陸したことで知られる沖縄・糸満市の大渡海岸を歩いた。今回は、ジョン万次郎上陸之地記念碑建立期成会副会長の和田達雄さんが案内をしてくれた。和田さんは、高知県出身で近くの米須に住んでいる。記念碑建立に情熱を注いでいる方である。

大渡海岸は、いまダイビングやシュノーケリングの適地として、県内外から人々が集まる。この日も、朝からアメリカ人を含めてダイビングやサーフィンを楽しむ人たちが駆けつけていた。大度海岸は「万次郎ビーチ」とも呼ばれている。

写真は、大度海岸

和田さんは、「ジョン万次郎の琉球上陸、半年の足あと」を文章にまとめ、「下船から上陸までの経緯」「上陸小渡浜から翁長村への道順」を、写真や図を使ってわかりやすくA3用紙2枚に図解している。パネルにして近くの「海の見えるレストラン」に展示もしている。写真は、展示されているパネル。

万次郎(23)と伝蔵(47)、五右衛門(25)の3人は、ハワイから商船サラボイド号に乗船して琉球の喜屋武(キャン)岬沖まで来て下船し、小型ボート・アドベンチャー号を降ろした。雨と霙(ミゾレ)混じりの寒い荒海の中、10時間近く漕ぎ、大渡海岸沖の干瀬(ヒシ)の浅瀬に着き、一夜を過ごした。翌朝、ヒルクイエ(海水温が急に凍え死んだ魚)を捕りに来た村人に出会う。異様な容姿に驚いて逃げてしまったが、一人の若者が話しかけてきて、「ここは琉球の摩文仁間切(マブニマギリ、いまの町村)」と応える。「どこから来たのか」と尋ね、漂流して異国で10年過ごし帰国する旨を話すと、安心したのか「ここから東によい船着き場があるので、そこへ回りなさい」と教えてくれた。3人は広い海岸の東端にある小渡浜に無事上陸した。

1851年2月2日(旧暦正月2日)のことだった。

数年前に、大渡海岸を見た時は、漠然と広い砂浜の中央部にでも万次郎は上陸したのかと勝手に思っていたが、まったく違っていた。

ちょうど潮が引き、浅瀬の岩場が海面から出て来た。駐車場から岩場に降りて、イノー(礁池)の上を上陸地の浜に向って歩いていった。途中に、海岸沿いに岩石が連なっている。動物の姿に似た奇岩がある。和田さんは、そんな岩を見つけては命名してきた。

「ふくろう岩」「ゴリラ岩」「シ―サー岩」「ライオン岩」「カメレオン岩」。中でも「鷲の親小岩」(写真)はとてもよく似ている。自然の岩とは思えないほどの造形美である。

潮が引くと、イノーの中に、青い熱帯魚がたくさん泳いでいる。水際の岩場から、湧水が流れているところもある。足を滑らせないように注意しながら岩場を回っていくと、小渡浜に着いた。

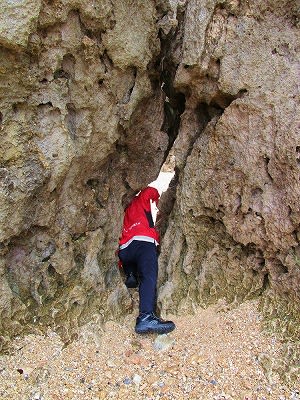

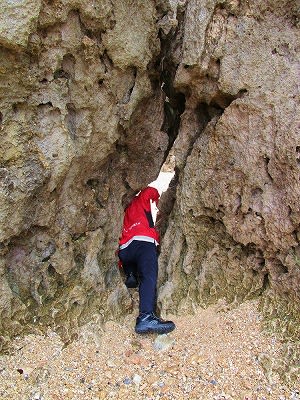

小渡浜は、小さな入り江になっていて、東側は崖がそそり立っている。昔は山原船(ヤンバルセン、本島北部の物産を運搬した小型帆船)が入ったそうだ。浜には下部がえぐられた巨岩も立っている。浜の西側、岩石が連なっている中に、ポッカリと岩の割れ目が見える。写真は小渡浜を案内する和田達雄さん。

「この割れ目から万次郎は中に入ったんだよ」と和田さん。身体を斜めにして、少しかがみながら割れ目をすり抜けた。私も後に続いたが本当に狭い。割れ目から入ると、周囲が岩に囲まれた砂地があり、ちょっとした広間のようになっている。万次郎らは、身の保全と食事をとるため安全な場所を探した。ここで朝食をとりコーヒーを飲んだのではないか、和田さんは説明する。

「高知県の地図があるよ」と近くの岩を指差した。言われれば空洞部分が高知県の姿に似ている。こんな岩を見て「高知県に似ている」などど、喜んでいるのは、2人とも高知出身だからだ。沖縄に来るまでは、縁もゆかりもなかった高知人2人が、沖縄の地で万次郎の上陸地に立っていること自体が、不思議な偶然である。写真は、高知県地図に似た岩の空洞。

小渡浜の東側の岩崖の下部が少し窪んでガマのようになっている。「あそこは岩が黒くなっているでしょう。あれは米軍の火炎放射器で焼かれた跡だよ」と和田さんが説明する。見ると、本当に岩が黒く焼けただれたようになっている。写真は焼かれて黒くなった岩。

沖縄戦で米軍の進攻を受け、首里から撤退した第32軍は摩文仁に司令部を置いた。摩文仁に近いこの大渡海岸は、追い詰められた住民らが逃げ惑った場所でもある。ちょっとしたガマにも避難し、海岸沿いの湧水もすくって喉を潤しただろう。

このあたりは、摩文仁には平和祈念公園と「平和の礎(イシジ)」があり、米須には「ひめゆりの塔」がある。沖縄戦の悲劇がどこにも刻まれている地である。

大渡海岸を訪れる人は、年々増えているようだが、万次郎の上陸地の足跡を示すものはこの場所にはない。「万次郎ビーチ」と呼ばれても、その意味を伝えるものもない。写真は万次郎上陸地の小渡浜。

ジョン万次郎上陸之地記念碑建立期成会は「万次郎上陸の歴史的価値を後世に伝え」、万次郎が鎖国日本の開国に貢献し、「琉球の夜明けはもとより日本の夜明けが、ここ大渡浜から始まったことを明らかにする」(同趣意書)ために、記念碑建立が必要だと主張している。

まだ建立は具体化されていないが、その前に当面「ジョン万次郎上陸之地」の看板を5、6月にも設置したいと準備を進めているそうだ。

万次郎らは、小渡浜に上陸したあと、2人の役人に連れられて米須村にあった摩文仁番所(役所)に向かった。万次郎らが通った昔の宿道(公道)を和田さんが案内してくれた。

万次郎ら一行は、岩崖を上がり宿道に出て、小渡村に向い急な坂のニンブイビラ(ヒラとは坂道のこと)を通り小渡村の元家(ムートゥヤー、村落の本家)、玉城家に寄り挨拶をして、お茶をいただき小休止する。そして、カテーラビラを上り番所で待機した。ちょうど昼時になり、近所の村人がたくさん出迎え、温かいふかしイモや差し入れをいただいた。

玉城家のあった場所や摩文仁番所跡は、いまは建物もなく、説明してもらわなければわからないままだった。摩文仁番所が、摩文仁ではなく、米須にあったことも説明を聞いてわかった。写真は、小渡浜から翁長村までの道順を示すパネル。

万次郎ら3人は、王府から派遣された役人2人の簡単な取り調べを終えて、午後4時過ぎ、徒歩で那覇に向かう。途中だんだん暗くなり、松明(タイマツ)に火をともして歩き続けて、小禄番所(現在は那覇市)にやっと着いた。

その後、垣花のガジャンビラの近くまで来たところ、那覇から来た役人の指示があり、豊見城間切翁長(オナガ)村に行くように伝えられる。その理由は、イギリスから宣教師として派遣され、那覇にいたベッテルハイムが活動していて、3人と会わせるのはまずいとの薩摩藩の役人の判断があった。那覇から離れた翁長村に向かう。

歩き疲れたため、役人の配慮で籠を用意してもらい翁長村に到着すると真夜中になっていたが、夜明けまで取り調べを受けた。その後、徳門家(屋号・トクジョウ)の高安親雲上(ペーチン、琉球士族の称号の一つ)の母家を借りた。写真は、万次郎が滞在した当時の高安家の家屋敷と思われる風景を復元した絵。

以後、旧暦7月11日、翁長村を離れるまで、半年間にわたり翁長村に滞在することになる。

竹の柵で母家の周囲をかこみ、薩摩役人5人と王府の役人3人が交代で監視した。食事は、琉球王府より調理人3人が派遣され、米飯に豚、鶏、魚肉や島豆腐、野菜などを使った琉球料理を毎日食した。時には王府から泡盛が送られもてなしがされた。

琉球王府のもてなしの背景には、次のような事情があったと考えられる。

1705年7月、琉球の進貢船が中国の福州からの帰りに遭難して、土佐清水の清水浦に入り4か月間滞留した。その間、進貢船の使節通訳官である奥間親雲上はじめ役人、乗組員82人が土佐藩の世話を受け、現地で病死した1人は地元の連光寺境内の墓地に墓碑も建立され丁寧に祀られた。帰国の際、土佐藩主は絵画、掛物、陶器などを琉球に贈り、船員には多量の食糧品を送った。琉球王府にとって、土佐で介護してくれた土佐藩に対する返礼の機会でもあった。

万次郎ら3人はその後、同7月18日、那覇港を出港し薩摩の山川港に向かった。

以上の万次郎らの琉球上陸と半年の経緯は、和田達雄氏の執筆した「ジョン・万次郎の琉球上陸 半年の足あと」からの抜粋、要約である。

土木遺産に認定された「用之助港」

大渡海岸には、「用之助港」と呼ばれる港跡がある。和田達雄さんが案内してくれた。万次郎とは無関係である。

白い砂浜の沖合は、珊瑚礁が広がり、その外縁に環礁があって、舟は入れない。そのため、環礁を掘削して舟が入れるようにしたのがこの港跡だ。明治40年に完成した。当時佐賀県から沖縄にきて島尻郡長を務めていた第11代齊藤用之介が、漁業振興のため掘削させた。「大渡の用之助港」は「珊瑚礁に囲まれた沖縄ならではの土木遺産として価値が高い」として、2009年に「土木学会推奨土木遺産」に認定された。写真は「用之助港」。

実際に現場を指揮した蒲助の名を取り「蒲助港」という別名がある。

「 用之助港」の近くに、岩が3個かある。2014年7月6日の台風8号によって海底から陸揚げされた。和田さんは、万次郎らが最初にボートで漂着したことにちなんで、「伝蔵岩」「万次郎岩」「五右衛門岩」と3人の名前をつけている。

写真は、和田さんが3人の名前を付けた岩。

沖縄の南部を回る機会があれば、ジョン万次郎がアメリカから帰国し、最初に上陸したこの地を訪ねて、万次郎を想起してほしい。

ジョン万次郎に関する記事・・・沢村さんの沖縄通信より

沢村さんの沖縄通信 目次

(カテゴリーから連続画像で見ることができます)

沢村さんのブログレキオ・島唄アッチャー 奥さんのブログレキオいくぼー日記