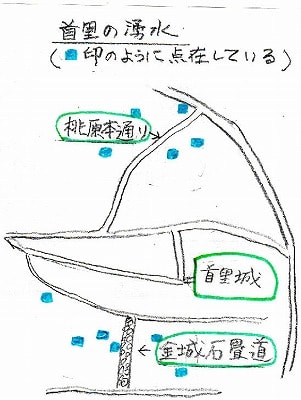

沢村昭洋さんの沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く (その2)

首里金城町の湧水

高地に位置する首里城の南斜面に、士族たちが住んでいた首里金城町がある。石畳道が伸びていて、首里王府の時代の面影を残す雰囲気がある。NHK連続テレビドラマ「ちゅらさん」のロケでも使われたので、すっかり有名になった。人気ある観光スポットになっている。500年もの間、風雨や戦乱にも絶えてきた歴史の道だ。首里城から南部に行く時の要路だった。

ほとんどの人は、斜面の坂道を登り降りするだけで終わる。でも、石畳道は、いくつもの横道があり、縦横に石畳道が伸びている。横道を入って行くと、そこには昔からの湧水がたくさんある。

実は、首里金城町を歩いたのは、この付近がとても湧水が多い地域なので、古い井泉(カー)を見るためだ。この石畳の道は、人々が通行するだけではない意外な役割がある。それは、この地域に住む人々の生活に欠かせない水の確保にも貢献したという。石畳道が水の確保に欠かせないとは、どういうことだろうか?

この付近に降った雨は、石畳道から地下に浸み込み、井泉に流れていくという。

石畳道を下から登って行くと、すぐ左側に「新垣(アラカチ)ヌカー」が見えてくる。琉球王府時代の末期に、この屋敷の主である新垣恒俊氏が男子出産を祈り、私費を投じて造った井戸だという。

でも私用ではなく、首里金城町の共同井戸の一つになっている。

この日、七か所回ったが、同じ金城町の湧水でも、やはり「ガー(井戸)」と呼ぶ場所と「樋川(フィージャー)」と呼ぶ場所がある。「ガー」とは、文字通り井戸のように、その場所で水が湧き出ている。「樋川」とは、石垣より奥に水脈があり、そこから琉球石灰岩で造られた樋(トイ)で水を導き、半月形の貯水池に溜める。必ず、樋から水が出る仕掛けになっている。上の写真の新垣ヌカーは、カーだから樋がない。

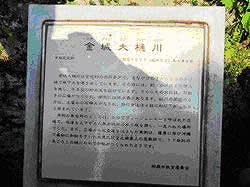

新垣ヌカーから西にのびた道を進むと「金城大樋川(カナグシク ウフフィージャー)」に出る。こちらはとても規模が大きい。やはり住民の共同井戸だ。二つのかけ樋で地下の水を導き出している(下)。

昔は、坂道を上下する人馬が、水で喉を潤し、一息入れた場所だった。 ここの少し東の方に、琉球を支配していた薩摩で和紙の作り方を学び、琉球で最初に和紙をすいた人の屋敷跡がある。17世紀末頃、この樋川の水で和紙が作られたという。

由緒あるフィージャー(樋川)である。

ここから斜めに少し上がると「仲之川(ナーカヌカー)」があった(右)。

東には、金城大樋川、西には寒水川樋川(スンガーヒージャー)という大きな井泉があり、その中間にあるからこの名前がついた。

水質や水量がとても優れていて、日照りでも水が枯れなかった。だから王府時代は、日照りの時は、首里城内の御用水になっていたそうだ。

見事な石積みのカーである。カーだから樋はない。石垣の右上に小さく見えているのは、このカーの拝所である。水は命の源であり、井戸、樋川は祈願の対象である。だから、かならず拝所がある。

1883年6月の大雨の際に、壊れて王府の役職者、百姓ら45人が五万貫文を拠出し、王府に願い出て修理をしたことがある。その由来を刻んだ石碑がカーの入り口にあった。だが、沖縄戦で破壊され、いまその土台と碑の一部が残っている。

ここまでは、首里金城町の西側の井泉を回った。

集落の中央部の石畳道のそばに 村屋(ムラヤー)がある。昔の集会所のようなところだ。今度は金城町の東半分の方面を回ってみた。

村屋から東に歩いて行くと、「上ヌ東門(ウィヌアガリジョウ)ガー」に出た(左下)。

沖縄では、東はアガリ、西はイリという。これは太陽が東から上がり、西に入るからである。分かりやすい。門はジョーと読む。なぜ門がジョーなのかいまだによくわからない。

このガーは、18世紀頃に造られた共同井戸である。やはり樋はない。文字通り井戸である。

ただ、ここの井戸にはしっかりフタがしてあった。もう使われないのだろう。このガーは毎年、旧暦9月に行われる「ウマーチヌウグヮン」(祀りのときの御願)と呼ばれる防火防災の祈願で拝所の一つになっているそうだ。

ここから下がったところに「下ヌ東門(シチャヌアガリジョウ)ガー」がある。でも、どこから行けばよいのか、入る道がわからなかった。ウロウロしていると、ちょうど、そこへ人間一人がやっと通れるような細道から、おばあが降りてきた。早速、連れ合いが行き方を尋ねた。「この道を上がっていけば下ヌ東門ガーがあるよ」といま歩いてきた道を指して教えてくれた。

入って行くとあったあった。こちらは、フタはなく、半円形に石積みされている。やはり共同井戸の一つで、18世紀頃に造られた。

前面に水汲み場の石敷広場が設けられている。上下二段に分けられ、下段の広場は水を溜めて、洗濯やイモ洗いなどできるようになっている。この井戸に上から降りてくる道は、石畳である。

首里金城町の共同の井戸は、みんな18世紀頃に造られている。 なぜだろうか? 推測してみると、この時代は、天災地変が相次ぎ、琉球でも干ばつと凶作で飢餓が起きたと伝えられる。多分、日照り続きで水がなくて 困ったことがあり、水源を探して井戸、樋川を造ったのではないだろうか。

どのガー、樋川も、見事な半円形の石垣が築かれ、半月形の貯水池がある。そして広場は二段に分けられ、飲料に使った後、下の段では洗濯など出来る。さらに、排水溝があり、使用後の水は農業用水にも使うなど、とっても合理的な使い方をしている。水は人間の生存と生活に不可欠であり、かつ湧水だから、それほど多くはない。だから、とても貴重な水資源であり、みんな大切に使った事がよくわかる。

石畳道を少し離れ、上に登ると「マルソウ通り」という通りに出る。西に向かい歩くと首里寒川町になる。この通りを少し降りると「寒水川樋川(スンガーヒージャー)」があった(上)。

折しも、おじいたちが、草刈り、清掃をしてくれていた。「ごくろうさまです」と声をかけると、湧水のことを聞かなくても「樋川はこの下にあるよ」と教えてくれた。それだけ名高いからなのだろう。

こちらも18世紀頃に造られた村ガー(共同井戸)の一つ。上水道が普及するまで住民の大切な生活用水だった。

樋口の奥にある水脈から琉球石灰岩で造られたかけ樋で水溜りに導かれている。あふれた水は、下手の水溜りに集められ、洗濯などしたあと、農業用水として活用された(右)。というわけで、たくさんの井泉を見た。

首里の湧水は、まだ他にもあるが、首里金城町にこれだけ集中してあるのはなぜだろうか。

人々が井戸を使うのには、井戸に通う道が欠かせない。飲み水を桶に汲み、この石畳の道を運んだことだろう。洗濯や芋など担いで洗いに通ったことだろう。昔の暮らしに思いをはせた。

沢村さんの沖縄通信 目次

(カテゴリーから連続画像で見ることができます)

沢村さんのブログレキオ・島唄アッチャー 奥さんのブログレキオいくぼー日記

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます