羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の町並み保存会~

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の町並み保存会~

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の町並み~御田神社

御田神社

本殿は明治41年の建築。

丘地区に山を背後にして立地する神社であり、

吉良川の中心的な存在である。境内には巨木がたち、

落ち着いた雰囲気を醸し出している。

御田神社まつり

780年前、源頼朝が鎌倉幕府を開いた当時、

天下泰平を祝い、民心の安定と五穀豊穣を

祈念して、奉納させた古式祭典。

重要無形民俗文化財。

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の町並み~いしぐろのある風景

いしぐろのある風景

室都市周辺には、近代期に建築された暴風石塀

が多く残っています。

これらは「いしぐろ」と呼ばれ、河原石や海砂利を

利用し、石を半割りにしたものや丸石を積上げて

台風の強風から家を守っています。

空積み、練積み等の手法があり、室戸市を中心に

奈半利町、田野町等県東部に多く見られます。

特に、吉良川に残る「いしぐろ」は家々でその趣が

異なり、実に繊細な意匠を見せています。

暴風壁であると共に、景観をも考慮した質の高い

石塀として地域を特徴づけいいます。

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の町並みとその構成要素~

町並みとその構成要素

旧国道の両側には、短冊形敷地が並び

両側町を形成しています。

屋敷は4・5間程度の間口を持ち、道路側に面する

主屋と背後に立つ釜屋から構成される分棟型住居

です。主屋は切妻造り平入り民家が多く、

つし二階を持つものもあります。

商家の場合、街道に面して広くミセを

とる必要があったため、

この形式が好んで用いられたようです。

これら町屋風の民家では、書院造りを源とする

座敷を中心に奥行きの短い庭を設け、洗練された

空間を持つものが多く見られます。

又、北川の微高地には周囲に「いしぐろ」と呼ば

れる石塀を巡らせた民家の町並みが展開します。

主屋は農家に見られるものと同一で、建築形態の

異なる二つの地区が共存する町並みは城下町に

多く見られ、在郷町には珍しい事例です。

吉良川町の成立ち

吉良川では古くから林業が盛んに行われていた

ようです。

近世には背後の山々から搬出される良質の木材や

薪を京阪神に移出しました。「磯わのもの」(1778)

によると、火力の強い吉良川や羽根の薪は大阪や

京都に好んで用いられたということです。

近隣の山間部から切り出される木材は、製炭に

適した馬目樫や樫が多く、

明治期に木炭増えるとこれらを主材に製炭が

盛んに行われるようになりました。

近代の初めには、和歌山伝来の備長炭の

製炭技術を学び、その品質を向上させ、

日本の代表的な良質備長炭を製造し、

京阪神へ移出する廻船業で栄えました。

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・~吉良川町の歴史~

~吉良川町の歴史~

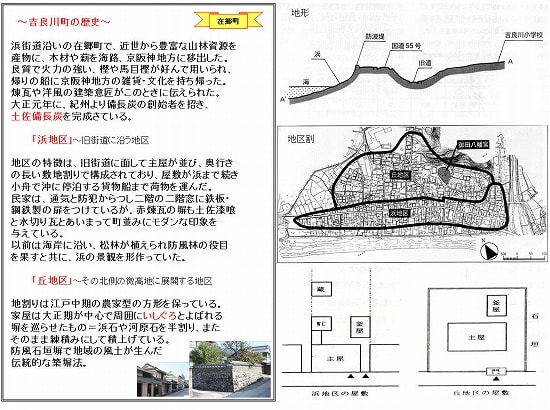

浜街道沿いの在郷町で、近世から豊富な山林資源を

産物に、木材や薪を海路、京阪神地方に移出した。

良質で火力の強い、樫や馬目樫が好んで用いられ、

帰りの船に京阪神地方の雑貨・文化を持ち帰った。

煉瓦や洋風の建築意匠がこのときに伝えられた。

大正元年に、紀州より備長炭の創始者を招き、

土佐備長炭を完成さている。

「浜地区」~旧街道に沿う地区

地区の特徴は、旧街道に面して主屋が並び、奥行き

の長い敷地割りで構成されており、屋敷が浜まで続き

小舟で沖に停泊する貨物船まで荷物を運んだ。

民家は、通気と防犯からつし二階の二階窓に鉄板・

鋼鉄製の扉をつけているが、赤煉瓦の塀も土佐漆喰

と水切り瓦とあいまって町並みにモダンな印象を

与えている。

以前は海岸に沿い、松林が植えられ防風林の役目

を果すと共に、浜の景観を形作っていた。

「丘地区」~その北側の微高地に展開する地区

地割りは江戸中期の農家型の方形を保っている。

家屋は大正期が中心で周囲にいしぐろとよばれる

塀を巡らせたもの=浜石や河原石を半割り、また

そのまま練積みにして積上げている。

防風石垣塀で地域の風土が生んだ

伝統的な築塀法。

清岡道之助生家

武市瑞山の土佐勤皇党に参加、元治元年

(1864)瑞山の釈放と藩論の統一を求める

嘆願書を藩庁に提出して、野根山に屯集したが、

包囲され阿波で捕えられ、一回の裁きもなく

同年9月5日奈半利川原で処刑された。

時に齢32歳。

妻は浜口雄幸首相の叔母にあたる。

長法寺と臥竜梅

寺の境内にある紅梅の臥竜梅は、樹齢

推定300年以上。

黒竜伏臥の状を呈し、そのたくましい姿に定評

が在り、全国でも五本の指に数えられます。

早春の3月上旬の開花の時は、伽藍に映え、

その眺めは見事です。

濱の鶴酒造~浜川商店

濱之鶴は、創業明治36年初代濱川金太郎が

浜辺に飛来した二羽の丹頂鶴に出会ったことに

由来する。

以来酒造りに邁進すること約百年。

飲み手の立場と蔵の独自性を考え、

不断の努力をしてまいります。

福田寺と二十三士の墓

清岡道之助ら土佐勤皇党二十三士の殉節地で

ある二十三士公園から国道を渡った福田寺には、

道之助の妻静女が建てた彼らの墓があり、明治に

なって功績が称えられ、今も若くして散った志士を

惜しむ声が聞かれます。

寺には、彼らの遺品である陣羽織や陣笠なども

大切に保存されています。

~旧岡家(西の岡)~

岡御殿を間近に控えた旧家であり、長く製材や廻船を業

とする豪商の家であった。

岡御殿は元々岡家の分家であったものが昭和初期、浜川氏

に譲渡され、その後、町の所有となったが古くは「西の岡」と

呼ばれ「脇本陣」として随勤の重臣などの宿泊に当てられた

家柄である。

岡 御殿~県 指定文化財

藩政時代の岡家は米屋と号し、田野五人衆に名を連ねる廻船業の豪商でした。藩の財政に寄与し、独特札、名字帯刀後免などの特権が与えられています。本陣として1844年に建てられた現在の建物は書院造りで、当時の建築様式を知る貴重な史跡。藩主の座である上段の間、近侍の間、廻廊や溜りの間、湯殿なども保存。現在は田野町の所有で近年大規模に修復され、美しくよみがえった内部が見学できるようになり、蔵にも貴重な資料が保存されています。縁側に座り、庭を眺めていると、当時の華やかさが偲ばれてきます。

青龍姥目樫

左一本(尾)中三本(身体)

右一本(頭の大きさ、開口)

このウバメガシは五本ジグザグに

配して、蛇行した一つの青龍を

型どり、平庭全体に植え、風水の

東の青龍を表現しています。

南久雄商店~国 登録有形文化財

安田町

大正中期~後期に建てられた。

洋服や食料品、雑貨などを扱う商家です。

隣家と敷地配置なども同じ造りで、これは三重県

との交流がもたらせた建築様式であるといえます。

安田周辺では古くよりお伊勢参りが盛んで、

近年まで一族が連れ立って参拝に出かけて

いました。

長い間の三重県での見聞や交流が建築様式にも

伝わり、安田で土佐流に開花したといえます。

戦前から銀行の代理店でもあったため、今も町の

人から「銀行」と呼ばれて親しまれています。

南 千賀家住宅~国 登録有形文化財

安田町

明治後期の建築で、

昭和21年の南海大地震にも狂いは生じなかった。

県道側からは南に蔵、北の小道から見える部分の

意匠は安田の商家の優秀な造形を見せており、

町並み景観に落ち着きを与える貴重な糧物です。

住宅店舗は魚梁瀬・馬路方面への県道安田線に

面しています。昭和30年頃の県道は現在の半分

ほどの幅で、道路わきには小川が流れていました。

県道を渡ると数十メートルで安田河畔にに下ります。

河岸への小道は浜石の土塀や、古い年代の民家や

蔵が見え、昭和30年代の、のどかな河岸の景観が

想像できる場所です。

400年の時を今に伝える

~武家屋敷(野村家)~

与力・騎馬として五藤家に仕えた上流の家臣

であり、地元の財政、家臣の人事等の惣役(元締)

を行っていたといわれる。

家屋は幕末の建造らしく終戦後炊事場と縁側を

一部改造しているが、

間取り等は当時の武家様式がみられる。

羽迫博己さんの町屋あれこれ・・・安芸市・・・安芸城跡と五藤家

安芸城跡と五藤家

安芸氏代々の居城であったが、

1569年長宗我 部元親の攻撃に敗れ、

その後は長宗我部氏が約30年間支配した。

1601年土佐へ入国した山内一豊は、

佐川・宿毛・窪川・本山・安芸の五ヶ所の城に

重臣を配置した。

安芸城を預けられた五藤氏は、

内堀に囲まれた土居内に屋敷を構え、

枡形の櫓門や土塁上の塀など

周辺を整備していった。

土居の外には家臣団の居住地である廓中

(かちゅう)を整え、ウバメガシや土用竹の

生垣で囲まれた町並みは、

今なお落ち着いた侍屋敷の面影をとどめている