大きなお世話だよ!と口に出してこそ言わないが、大きなお世話をしたがる御仁がいるものだ。

私にとってのお世話人は、4つ年上の姉様である。最近こそあまり言わなくなったが、服装・キャップ・履き物まで。特にラフなセーターなど着ていると、下着との色合い、ズボンとの形の兼ね合い、これならこんな突っかけが似合うよ。と勝手にコーディネイトしてくれる。

スーツなど着ようものなら、先ずネクタイとカッターシャツの色バランス、スーツに合わせてネクタイの結び方まで。「もうええよ、勝手にさせて」となるときもある。人世の先輩面したいのも分かる。都会生活が長かった実績も認める。しかし、こんな田舎で、男の身だしなみなど誰が見てくれると言うのだ。というのがこっちの言い分。そうじゃない。身だしなみなんというものは人が見て決めるもんじゃなく、自分自身が「スッキリしてる?」と思えるかどうか、そこが分かれ目である。と気付いてはいる。

なんと、今日の新聞に『身だしなみ きっちり』のタイトルで、県別ベスト5が発表されていた。

驚くなかれ(強調するところではないが)全国の見目麗しさNo1、それは秋田県だという。次いで山形県、徳島県、岩手県、高知県だという。なんで秋田・山形なの?と言う質問は野暮というもの。

「理容所・美容室」の数が人口10万人あたり555.3カ所なのだ。次に山縣は510.7カ所。徳島、岩手、高知と続く。秋田県の調査統計課では「男女を問わずおしゃれの人が多いため、来店の頻度が高い。そのため、理容・美容の業界が元気なのだ」と喜んでいる。

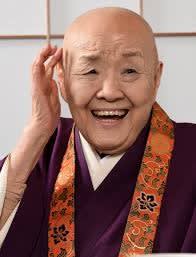

そっか~やはり、丸刈りでも理容室に行くべきかねー。オッとここは山口県だ。バリカン買ってお家散髪がお似合いだ。

若いとき、デートのために散髪に行って眠ったら、オーナーが気持ちよく寝させてくれて、デートに大きく遅れて悲惨な目に遭ったなどと言う話は、また今度にしよう。