揃いの浴衣の、市民踊協会おばさまたちの指導による、岩国音頭講習会

思い起こせば65年も前の、暑い夏の話になる。 まさに大昔の「こんな頃もあったんだよね~」という他人事みたいな話である。そんな岩国音頭講習会に、昔の仲間に誘われて参加してみた。受付には顔なじみのおばちゃま二人に出迎えられ、そこここに知った顔が幾つもあるという、思いがけない出会いもあった。

手踊り、笠踊りを復習したが、笠踊りは元々女性踊り。男は大きく腕を振る手踊り一本である。一周も回るうちに遠い遠い昔を思い出し、アリーナの板の間にスニーカーではあるが、楽しく思い出して来た。

その昔は、どこにもかしこにも人間があふれ、全体的には貧乏ではあったが、何をやっても人と人のつながりが強く活気に満ちた時代でもあった。今でいう小集団活動も活発であった昭和35年~40年頃の話である。

当時は小さな村に尾津・門前・牛の谷・平田といったような幾つもの村落が隣接していた。それぞれに若者の集団「青年団」があって、素人園芸会や盆踊りなど芸能活動を競うように催していた。映画館も芝居小屋も満足にない片田舎。青年団の各種行事は、地域住民の憩いの場でもあった。特に、8月15日終戦の日の前後には各地区主催の盆踊りが開かれた。この盆踊りだけは、近隣の地区から応援に来て盛り上げたり、こちらからも出向いて応援盆踊りに汗を流して来た。隣村の会場に出向くのはもっぱら男がこぐ自転車である。今日はどの娘を荷台に乗せて汗をかくのか、そんなロマンもあったし、結ばれたカップルも生まれた。

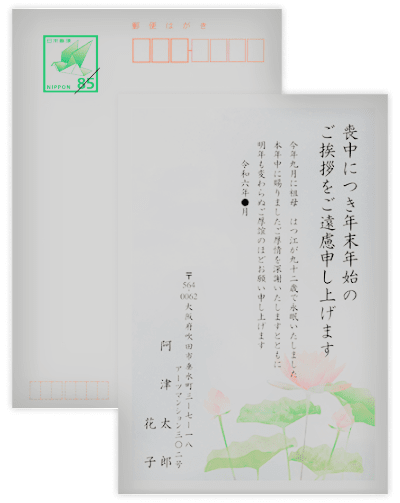

盆踊りと共に、櫓の上で伝統の岩国音頭を語る音頭取りも、櫓の下で名調子の太鼓を叩く名人もいて、夏の夜の風物詩として一世を風靡したものである。私の地区の青年団は、男女総勢30人。そろいの浴衣で輪を組むと、それはそれは見応えのある集団として、あちこちから参加要請を受けるほどになった。

今は保安の観点から中止となった錦帯橋花火大会の前身の、近県盆踊り大会の大舞台にも上がらせてもらった。そんな昔を思い出させる、盆踊り講習会であった。まだ、足も腰もなんとか付いて行けたのはよかった。