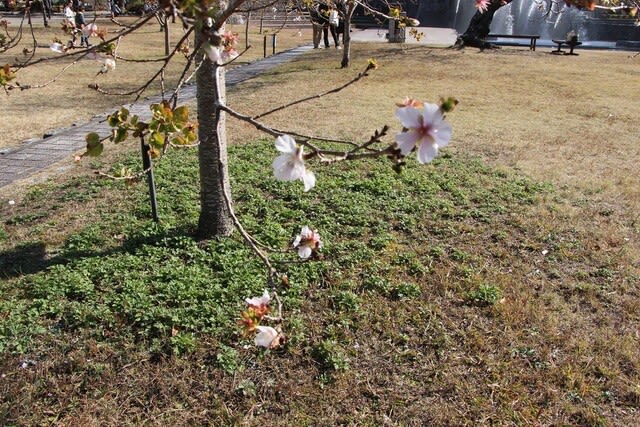

お友だちが少なく、ひっそり咲く冬桜

岩国の歴史が香る城下町、その一角を占める吉香公園をゆったり散策してみると、色んな草木や歴史に出くわす。

そんな一つが、この季節にひっそり咲いて人目に触れることも少ない「ふゆざくら」である。紛れもなくさくらの花である。

ソメイヨシノと見まがう可憐さと、秘めた勇気みたいなものを感じさせる。木(気)も小さいしあまり目立たず、内木(気)に二つ三つ咲いている。見上げるまでもなく目の高さにある。それがまたいい。いわくによいとこ一度はおいで・・・

さて桜といえばソメイヨシノを筆頭に、エドヒガンザクラ、マメザクラ、ヤマザクラ、オオヤマザクラ、カンヒザクラ、オオシマザクラ、カワヅザクラなどなど色々である。ちっと不思議なのは、あの誰もが認めるさくらの代表格であるソメイヨシノに「さくら」の名が欠けている。なんでじゃろう。

誰かの漫才のネタにしてもらってもいいが、ちょっと不思議と言うか違和感を感じるんよね~。

ところでこの世の中に桜と名のつく木や花はいったいどのくらいあるのか、考えたことある??

しょうもないことですが、上に並べた様々な桜に少し足した10種を基本に、変種や野生化などしたものが約100種類。さらに育成された園芸品種などを合わせると200以上になるのではないかと言われている。さらに、八重咲や枝垂れ裂きなど多種多様である。

理屈抜きで咲いた花を楽しむ、それだけで十分だよね~。

季節外れを承知で桜の話になったが、小さいながらもこの寒さに向かって咲く吉香公園の「ふゆざくら」に出会って、ふと思った感想であ。