地元にある二つの小学校で、年末恒例の「しめ飾り教室」を実施した。

地区社会福祉協議会(地区社協)の年間事業の一つで、我が国の伝統文化を小学4・5年生に理解してもらい、実際に体験してもらって、次代へ継承していこうという試み。児童にも保護者にももちろん学校側にも評判の実践授業として、長年続けられている。

昨年までは作業開始前の説明として、しめ飾りの由来や私たちの社会とのつながりなどを口頭説明し、縄を綯う実技や作り方も、代表者が実際に綯って見せるっことで事前学習として来た。理解できる子とそうでない子に別れる危険があった。

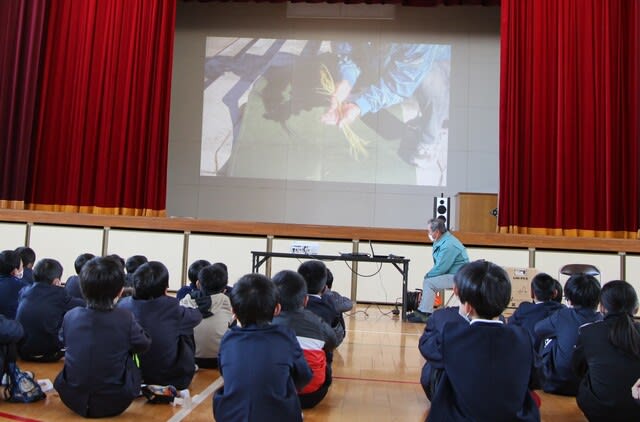

今年度から、広報部会を中心にデモンストレーションビデオ、DVD作成に挑戦した。その試作品が出来上がった記念の年となった。

まだまだ改良余地のあるDVDではあるが、動画馴れしている児童にとって、熱心に視聴する内容であったような。常に前進する子供たち負けないように、前進とまではいかなくとも、せめて現状維持あるいはすこーし前進で、子供たちと一緒に伝統文化を楽しみたいものだ。

慣れぬ手つきで縄を綯う 校長先生も奮闘努力を 飾りを付けたら出来上がり

あまり大きな声で叫ぶと「信教の自由を冒す」などとお叱りを受けるかもしれないが、新年を迎えたお正月に神社仏閣にお参りして、向こう1年の無病息災家内安全、戦争のない世界を祈る素朴な心根だけは忘れないようにしたいね~ ご同輩。