『常陽芸文』特集・徳川御三家水戸藩 十二の謎に迫る

2021年6月号(通巻457号)

NHKの大河ドラマの第60作は「青天を衝け」。

主人公は、新一万円札の顔としても注目される「渋沢栄一」。

幕末から明治への転換期、時代の大渦に翻弄され挫折を繰り返しながらも、青天を衝つくかのように高い志を持って未来を切り開いた。

水戸でのロケーションも行われた。

慶喜役の草彅剛、烈公役の竹中直人の演技が好評で、水戸と水戸藩への関心が高まっているのは嬉しいことだ。

とはいえ、水戸徳川家や水戸藩関係の人物や事柄は複雑怪奇、何が何だか分からない。

郷土の文化誌『常陽芸文』はこれまでも繰り返し水戸の事柄を紹介している。

6月号は水戸藩にまつわる、「どうして」の数々を解き明かしてくれるタイムリーな企画だ

専門的なことを平易な言葉で述べられているの、なるほどと思うことが沢山ある。

以下は目次と概略。

総論 御三家の成立と徳川幕府

徳川家の家系など。

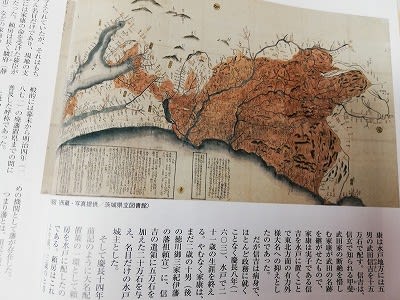

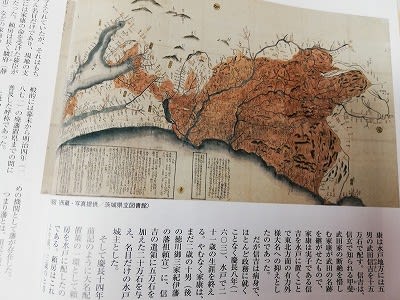

水戸領図

御三家の水戸徳川家は現在の茨城県水戸市を本拠地として県北・県央地域の大半と鹿行地域の一部、隣接する栃木県東端部の一部地域を領した。

その1 廃藩置県まで藩祖の血統を維持できたのはなぜか

藩祖の徳川頼房の血統が途切れることなく、明治の廃藩置県まで続いた。

その2 なぜ御三家の中で石高・官位に差が付いたか

最年少ゆえに低かった将軍候補の優先順位

三十五万石でも関東では突出した大大名

その3 水戸黄門に人々はなぜ期待したか

将軍にも直言できたナンバー2

その4 助さん格さんは実在したのか

モデルは2人の史臣 佐々介三郎と安積覚兵衛

影響大きいテレビドラマ「水戸黄門」

その5 なぜかくまで光圀は八幡信仰を嫌ったか

全国でも際立つ激烈な信仰政策

徹底した八幡社の追放

その6 万民利用の薬効本、日本地図が出た理由

『救民妙薬』を農村に頒布。

吉田松陰も利用した長久保赤水の日本地図

赤水は現在の高萩市に生まれ、農業の傍ら勉学に励む。

63歳で完成した日本地図は、伊能図の42年前の安永8年(1775)であった。

幾度も版を重ね、明治時代まで使われたという。

その7 親藩に倒幕へと進む尊王精神が生まれ育った不思議

尊王攘夷を煽った『弘道館記』と『弘道館記述義』

藩祖頼房以来の『純粋な尊王心』

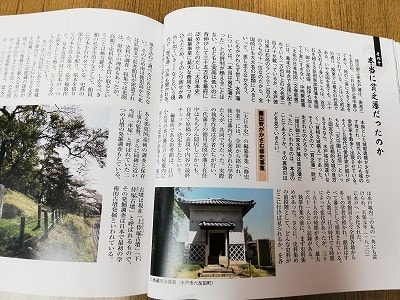

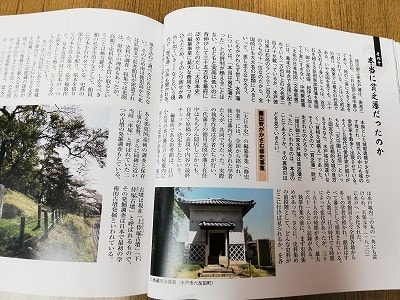

その8 明治維新の魁となったのはほんとうだろうか

海防意識を高めたイギリス船員上陸事件

尊攘の志士たちのバイブルともなった『新論』

まさしく先駆けた九代藩主斉昭

その9 水戸学や『大日本史』は人々にどう理解されたか

藤田東湖や会沢正志斎らは志士たちを目覚めさせ、深甚な影響力を与えた。

その10 本当に貧乏藩だったのか

石高ランクでは280のうち11位で大大名であった。

収入の三分の一を修史事業に費やす。

大日本史の編纂事業に莫大で財政を圧迫した。

その11 定府・副将軍説の真偽

不明確な制度としての定府

藩主が国元で藩主としての職務に就く就藩は10人中、1~4回。

初代の頼房と2代の光圀が11回と抜きんでている。

歴代藩主は江戸生活が主だった。

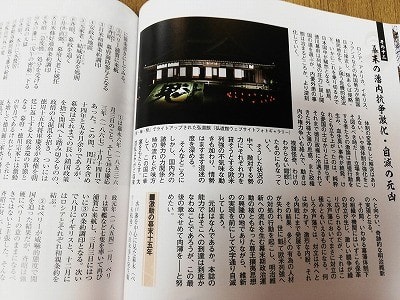

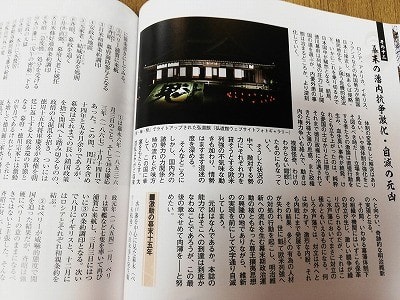

その12 幕末の藩内抗争激化・自滅の元凶

外国勢力が鎖国日本に接近し、隙あらば植民地にと狙う中で幕藩体制下の組織は保革の対立が激化、特に水戸藩は対立の極み、尊王攘夷思想の興隆の地でありながら、激烈な内紛内戦で自滅してしまった。

戸田忠太夫と藤田東湖は世に「水戸の両田」と称され、尊王の志と学識を具えた優れた指導者として知られたが、安政の大地震で共に圧死してしまった。

斉昭の人事から対立が深まり、天狗党と呼ばれた尊攘激派の挙兵は結果として倒幕に繋がった。

巻末には『常陽芸文』が過去に特集したバックナンバーが記されている。

これらを合わせて読み進めれば、もう少し見えてくるであろう。

2021年6月号(通巻457号)

NHKの大河ドラマの第60作は「青天を衝け」。

主人公は、新一万円札の顔としても注目される「渋沢栄一」。

幕末から明治への転換期、時代の大渦に翻弄され挫折を繰り返しながらも、青天を衝つくかのように高い志を持って未来を切り開いた。

水戸でのロケーションも行われた。

慶喜役の草彅剛、烈公役の竹中直人の演技が好評で、水戸と水戸藩への関心が高まっているのは嬉しいことだ。

とはいえ、水戸徳川家や水戸藩関係の人物や事柄は複雑怪奇、何が何だか分からない。

郷土の文化誌『常陽芸文』はこれまでも繰り返し水戸の事柄を紹介している。

6月号は水戸藩にまつわる、「どうして」の数々を解き明かしてくれるタイムリーな企画だ

専門的なことを平易な言葉で述べられているの、なるほどと思うことが沢山ある。

以下は目次と概略。

総論 御三家の成立と徳川幕府

徳川家の家系など。

水戸領図

御三家の水戸徳川家は現在の茨城県水戸市を本拠地として県北・県央地域の大半と鹿行地域の一部、隣接する栃木県東端部の一部地域を領した。

その1 廃藩置県まで藩祖の血統を維持できたのはなぜか

藩祖の徳川頼房の血統が途切れることなく、明治の廃藩置県まで続いた。

その2 なぜ御三家の中で石高・官位に差が付いたか

最年少ゆえに低かった将軍候補の優先順位

三十五万石でも関東では突出した大大名

その3 水戸黄門に人々はなぜ期待したか

将軍にも直言できたナンバー2

その4 助さん格さんは実在したのか

モデルは2人の史臣 佐々介三郎と安積覚兵衛

影響大きいテレビドラマ「水戸黄門」

その5 なぜかくまで光圀は八幡信仰を嫌ったか

全国でも際立つ激烈な信仰政策

徹底した八幡社の追放

その6 万民利用の薬効本、日本地図が出た理由

『救民妙薬』を農村に頒布。

吉田松陰も利用した長久保赤水の日本地図

赤水は現在の高萩市に生まれ、農業の傍ら勉学に励む。

63歳で完成した日本地図は、伊能図の42年前の安永8年(1775)であった。

幾度も版を重ね、明治時代まで使われたという。

その7 親藩に倒幕へと進む尊王精神が生まれ育った不思議

尊王攘夷を煽った『弘道館記』と『弘道館記述義』

藩祖頼房以来の『純粋な尊王心』

その8 明治維新の魁となったのはほんとうだろうか

海防意識を高めたイギリス船員上陸事件

尊攘の志士たちのバイブルともなった『新論』

まさしく先駆けた九代藩主斉昭

その9 水戸学や『大日本史』は人々にどう理解されたか

藤田東湖や会沢正志斎らは志士たちを目覚めさせ、深甚な影響力を与えた。

その10 本当に貧乏藩だったのか

石高ランクでは280のうち11位で大大名であった。

収入の三分の一を修史事業に費やす。

大日本史の編纂事業に莫大で財政を圧迫した。

その11 定府・副将軍説の真偽

不明確な制度としての定府

藩主が国元で藩主としての職務に就く就藩は10人中、1~4回。

初代の頼房と2代の光圀が11回と抜きんでている。

歴代藩主は江戸生活が主だった。

その12 幕末の藩内抗争激化・自滅の元凶

外国勢力が鎖国日本に接近し、隙あらば植民地にと狙う中で幕藩体制下の組織は保革の対立が激化、特に水戸藩は対立の極み、尊王攘夷思想の興隆の地でありながら、激烈な内紛内戦で自滅してしまった。

戸田忠太夫と藤田東湖は世に「水戸の両田」と称され、尊王の志と学識を具えた優れた指導者として知られたが、安政の大地震で共に圧死してしまった。

斉昭の人事から対立が深まり、天狗党と呼ばれた尊攘激派の挙兵は結果として倒幕に繋がった。

巻末には『常陽芸文』が過去に特集したバックナンバーが記されている。

これらを合わせて読み進めれば、もう少し見えてくるであろう。