撮影してから3週間以上経ってしまいましたが、今回も小石川植物園の続きです。

前回も記述させて頂きましたが、この間新潟の南魚沼に米を引き取りに行った際撮った写真も全く手つかずで、取りあえずこちらの植物園で撮った写真は何とか後少しまで漕ぎ着けました・・・

(一部はオマケで掲載致しました)

と言う事で、今回は温室を出て、植物園の最奥部樹林帯のご案内です。

特にこの樹林帯から日本庭園に向かう道はまるで山、とても都心に有る植物園とは思えません。都心に居ながらにして手入れをされた公園で無い山気分が味わえる貴重な場所です。

勿論入口から温室に至る道は舗装されており、車椅子等、足下が不自由な方も散策また見学も出来ますが、この植物園の最奥部から丘の下、日本庭園に至る道は滑りやすく、スニーカー等滑りにくい靴でいらっしゃるのがお奨めです。

では樹林帯のご案内・・・

温室を出て植物園の北西側樹林帯に向かう。左奥は芝生の広場、この更に左奥には薬園保存園等も有る。

並木のイロハモミジを見上げたところ。

そのイロハモミジ、その1.

その2.

その3.まだ9月、紅葉は11月の下旬。

こちらは園中央部のバンパスグラス、その1.

その2.

その3.

散策路横のクモの巣、ジョロウグモ?その1.

その2.

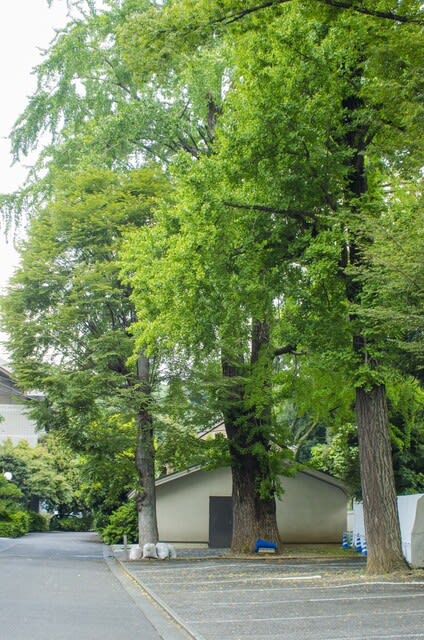

樹林帯の入口、精子発見のイチョウの木(雄木)。

その石碑。

イチョウ(雄木)。

イチョウ(雌木)ギンナンがなっている。

ギンナン

そのアップ。

カラスウリの実(ウリ科)

そのアップ。

樹林帯では樹木の手入れが行われている。トラックとの対比でもお分かりの様に、この辺りの木は大木が多い。

その中で少し開けた所、芝生ではなくぬかるんでいる所も有った。

シマサルスベリ(ミソハギ科)の並木。

この辺りから散策はスニーカー等滑りにくい靴がお奨め。

シマサルスベリの表示。

モミジバスズカケノキ(スズカケノキ科)

その上部。

アメリカスズカケノキ(スズカケノキ科)、下部。

その幹。

アップ。

ユリノキ(モクレン科)、下部。

ユリノキ、幹。

ユリノキ、とにかく大きい木。

スズカケノキ(スズカケノキ科)

根元。

その説明。

スズカケノキ(スズカケノキ科)、上部。

ニンジンボク(クマツヅラ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

タラヨウ(モチノキ科、雌木)、その1.

その2.、実。

その3.、アップ。

タラヨウ(モチノキ科、雄木)幹、その1.

その2.

ハナミズキ(ミズキ科)、その1.

その2.

日本庭園に続く周遊路。

この先は行き止まりだった、左はモッコク(ツバキ科)の木。

この先行き止まり。

この辺りは鬱蒼としており、まるで山。

かなりな急斜面。

周回路に戻り日本庭園へ・・・

園内最奥部、台地の上。

ここから丘の下、日本庭園に向かう石段。

下まで標高差は15m位。

坂の途中からの眺め、木の間からビルの上が見えるので山ではないが・・・

ここが一番開けた所。

振り返ればこちらは山。

今回植物園の最後は花で閉めて、トウシャジン(キキョウ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.今回の植物園はここまでです。次回は日本庭園から薬園保存園等のご紹介です。

後はオマケのカット、先日新潟南魚沼で引き取ったコシヒカリ。

頼まれた分も含め車内に350kgの米を積んだ。

貰ったコシヒカリの稲穂。

積んできた袋と一緒に・・・

(この後発送と届けが大変だった。因みに自宅用は15kg程、残りは現地に玄米で保管してもらっている)

更にその親戚から頂いた食用菊。(この皿の何倍も有る)

花だけで・・・・

結局作った菊の花の酢味噌和え(作り方は教えてもらったモノ、但しこれもホンの一部)

と言う事で次回は小石川植物園最終回を掲載予定です。またこの米の引き取りに寄った道の駅等は植物園のご紹介の後掲載予定です。

最後までご覧頂き有難うございました。

前回も記述させて頂きましたが、この間新潟の南魚沼に米を引き取りに行った際撮った写真も全く手つかずで、取りあえずこちらの植物園で撮った写真は何とか後少しまで漕ぎ着けました・・・

(一部はオマケで掲載致しました)

と言う事で、今回は温室を出て、植物園の最奥部樹林帯のご案内です。

特にこの樹林帯から日本庭園に向かう道はまるで山、とても都心に有る植物園とは思えません。都心に居ながらにして手入れをされた公園で無い山気分が味わえる貴重な場所です。

勿論入口から温室に至る道は舗装されており、車椅子等、足下が不自由な方も散策また見学も出来ますが、この植物園の最奥部から丘の下、日本庭園に至る道は滑りやすく、スニーカー等滑りにくい靴でいらっしゃるのがお奨めです。

では樹林帯のご案内・・・

温室を出て植物園の北西側樹林帯に向かう。左奥は芝生の広場、この更に左奥には薬園保存園等も有る。

並木のイロハモミジを見上げたところ。

そのイロハモミジ、その1.

その2.

その3.まだ9月、紅葉は11月の下旬。

こちらは園中央部のバンパスグラス、その1.

その2.

その3.

散策路横のクモの巣、ジョロウグモ?その1.

その2.

樹林帯の入口、精子発見のイチョウの木(雄木)。

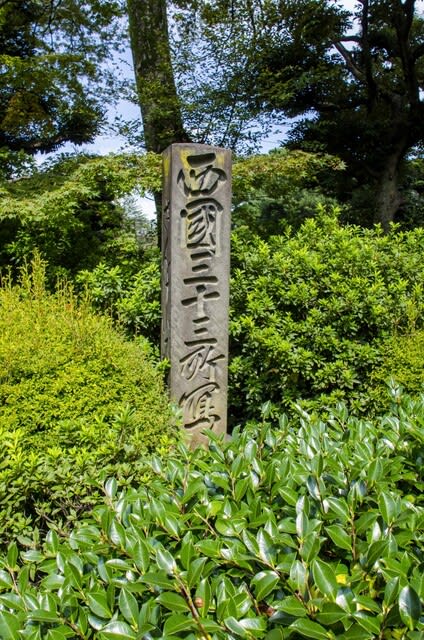

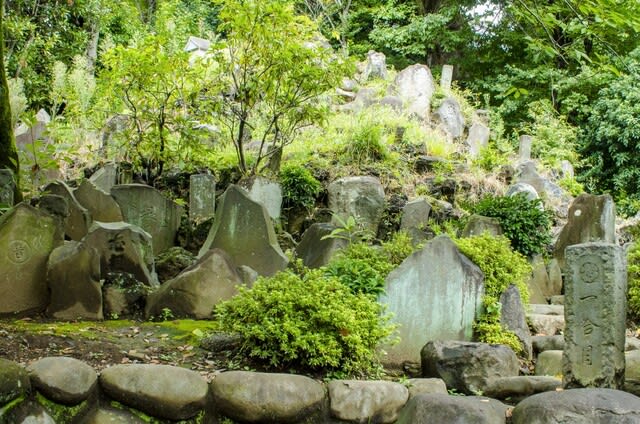

その石碑。

イチョウ(雄木)。

イチョウ(雌木)ギンナンがなっている。

ギンナン

そのアップ。

カラスウリの実(ウリ科)

そのアップ。

樹林帯では樹木の手入れが行われている。トラックとの対比でもお分かりの様に、この辺りの木は大木が多い。

その中で少し開けた所、芝生ではなくぬかるんでいる所も有った。

シマサルスベリ(ミソハギ科)の並木。

この辺りから散策はスニーカー等滑りにくい靴がお奨め。

シマサルスベリの表示。

モミジバスズカケノキ(スズカケノキ科)

その上部。

アメリカスズカケノキ(スズカケノキ科)、下部。

その幹。

アップ。

ユリノキ(モクレン科)、下部。

ユリノキ、幹。

ユリノキ、とにかく大きい木。

スズカケノキ(スズカケノキ科)

根元。

その説明。

スズカケノキ(スズカケノキ科)、上部。

ニンジンボク(クマツヅラ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

タラヨウ(モチノキ科、雌木)、その1.

その2.、実。

その3.、アップ。

タラヨウ(モチノキ科、雄木)幹、その1.

その2.

ハナミズキ(ミズキ科)、その1.

その2.

日本庭園に続く周遊路。

この先は行き止まりだった、左はモッコク(ツバキ科)の木。

この先行き止まり。

この辺りは鬱蒼としており、まるで山。

かなりな急斜面。

周回路に戻り日本庭園へ・・・

園内最奥部、台地の上。

ここから丘の下、日本庭園に向かう石段。

下まで標高差は15m位。

坂の途中からの眺め、木の間からビルの上が見えるので山ではないが・・・

ここが一番開けた所。

振り返ればこちらは山。

今回植物園の最後は花で閉めて、トウシャジン(キキョウ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.今回の植物園はここまでです。次回は日本庭園から薬園保存園等のご紹介です。

後はオマケのカット、先日新潟南魚沼で引き取ったコシヒカリ。

頼まれた分も含め車内に350kgの米を積んだ。

貰ったコシヒカリの稲穂。

積んできた袋と一緒に・・・

(この後発送と届けが大変だった。因みに自宅用は15kg程、残りは現地に玄米で保管してもらっている)

更にその親戚から頂いた食用菊。(この皿の何倍も有る)

花だけで・・・・

結局作った菊の花の酢味噌和え(作り方は教えてもらったモノ、但しこれもホンの一部)

と言う事で次回は小石川植物園最終回を掲載予定です。またこの米の引き取りに寄った道の駅等は植物園のご紹介の後掲載予定です。

最後までご覧頂き有難うございました。