'13-03-06投稿、03-07追加・更新

別報環境(水)中の放射性物質の影響と浄化に係る記載(その38:福島汚染水除去設備トリチウムを減らせず)に記載されていた処理されない不可解なトリチウム(三重水素)に係る記載を調べました。

PS03-07:

「・・・問題は、この装置では放射性物質の一種であるトリチウムが除去できないことだ。東電の資料によれば、福島第一に貯留している汚染水に含まれるトリチウムは、1リットルあたり100万〜500万ベクレルと記載している。件の24万5000トンの汚染水に含まれるトリチウムは1リットルあたり500万ベクレルと考えていいと、東電は説明している。

ところで同じ資料によれば、福島第一原発の内規である保安規定で示されているトリチウムの年間放出量は22兆ベクレルとなっている。つまり現行の基準を順守した場合、前述した汚染水を放出できる量は最大でも年間4400トン(440万リットル)程度にしかならない。そうすると、すべてのトリチウムを海に放出するには半世紀以上、56年もの歳月がかかることになる。・・・」ということから、

既報(その1:地下水の放射能汚染はどのようにして起こるのか?)の引用記載では、

「2012年 11月 20日 井口和基の公式ブログ by Kikidoblog

「本邦初公開!?:日本の地下水源から出る放射能分布地図発見!」によれば、http://quasimoto.exblog.jp/19238315(一部割愛しました。)

・・・

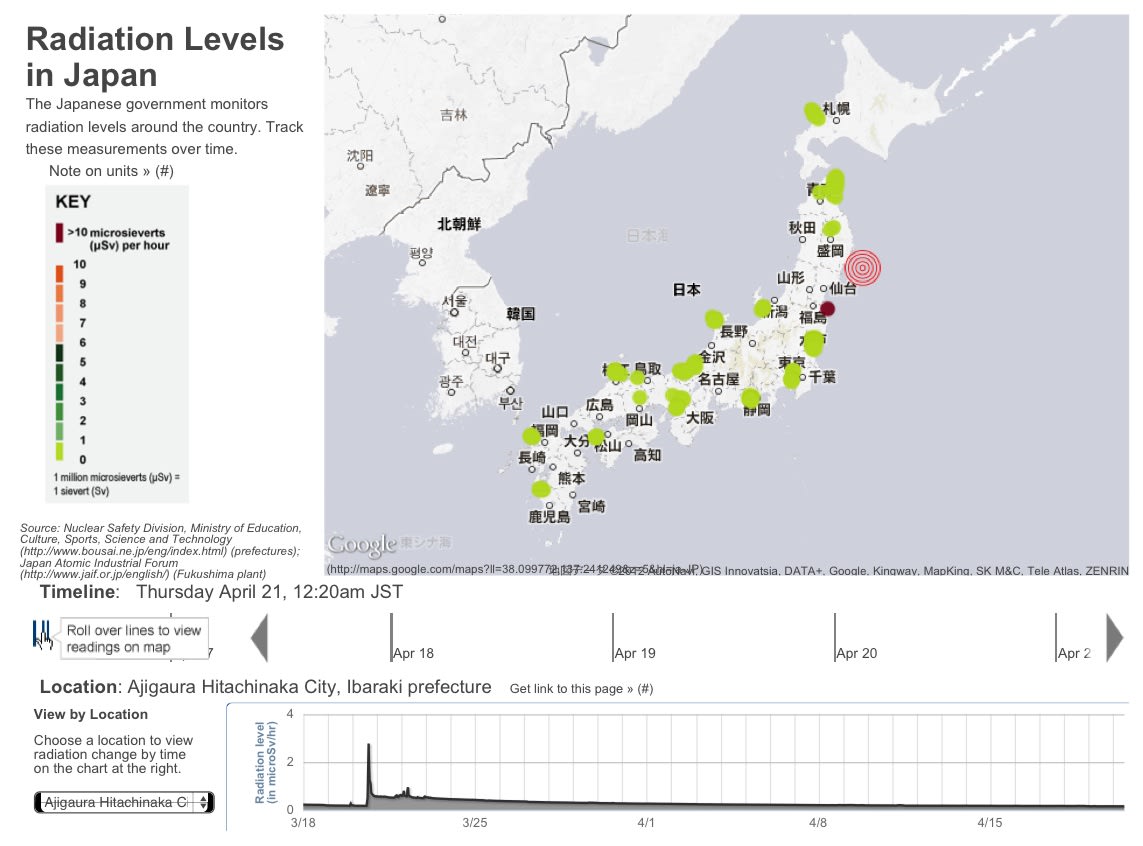

この画像を見ると驚くべきことを発見する。

(あ)まず、福島第一原子力発電所の地下水が最高レベルで汚染されていることを見事に捕らえている。しかし、これは当たり前と言えば当たり前である。メルトダウンしているからである。

(い)問題は、驚くべきことに、東日本大震災の震源地のあたりにもかなりの放射能が検出されていることである。仙台の地下ではない。岩手の地下でもない。太平洋の地下からである。これは、やはり原爆による人工地震であったことを意味しているということになる。(注2:注1と関連して、この部分は日本政府が海外にデータ提供した時に、震源地を示すために多重赤丸をつけたのかもしれない。この辺りは何ともいえない。)

(う)次に、日本全国の地下水がところどころかなりの放射能を出していることが検出されているのである。これは驚くべき事実である。・・・

これは何を意味するか?・・・」という。

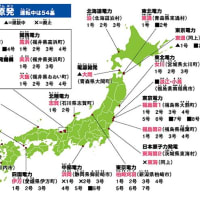

⇒全国の原発周辺での地下水の放射能汚染は福島第一原発の内規である保安規定で示されているトリチウムの年間放出量は22兆ベクレルが一因か?と推察されます。

ただ、問題は、驚くべきことに、東日本大震災の震源地のあたりにもかなりの放射能が検出されていることである。仙台の地下ではない。岩手の地下でもない。太平洋の地下からであるという。

この原因はよく解っていないようです。

東京湾近辺(??) 太平洋の地下(地質?)

盛岡近辺(地質?) 岡山近辺(ウラン?)

この原発周辺以外の地下水の放射能汚染について個人的に杞憂することは、

最近、東日本沿岸沖周辺で地震が発生しています。首都直下型大地震の可能性も含めて心配な昨今です。

衆知のように地震発生要因として一般的に地質(主に、活断層)の影響が懸念されています。津波の発生もなく、かつ中規模地震なのでひとまず安心ですが、・・・。

関連投稿:

地震および津波に係る記載(その39:震度3の地震相次ぐ 宮城と福島に係る雑感)

3.11クラスの地震、津波が来たら折角復興してきた今までの苦労も水泡に帰す可能性もあり、参考関連投稿からも、地下水中の数ある放射能のハイブリッドな反応メカニズムなど不詳につき、安易な汚染水の放出は禁物と思われます。

環境水中に存在する放射能の変化に対しては厳重な注意が必要とも思われます。

参考関連投稿:

「水」とはどのようなものか?に係る記載 (その10:地下水中ラドンと地震との関係について)

阪神・淡路大震災関連記載

「・・・一般に、地下水中のラドン濃度は帯水層を構成する岩石中のウラン濃度に比例して高くなる。しかし地下水中に溶出するラドンは、岩石中で生成されたラドンのうち地下水に接触している岩石のごく表面で生成されたものに限られる。したがって、岩石の平均粒径が小さく、また微小な亀裂が多数存在するなどして、地下水と岩石が接触している面積が大きくなるほど、地下水中のラドン濃度は高くなる。このように地下水中のラドン濃度は地殻を構成する岩石の化学組成だけでなく、構造の違いを反映して変化することが期待できる。・・・」という。

ラドンはニュートリノなど崩壊放射線(地下)、放射性物質のエアロゾルと同様、「水の性状変化」」をさせて、水中のオゾン、イオン、水変性ラジカル、地殻の土石などの変化に影響していることが推察されます。

関連投稿:地異に係る記載(岩盤崩壊時に発生するオゾン)

放射能による水の性状異変

「放射線が水中を通過するとき、水中で均一に起こっているのではなく局所的に起こり、ラジカルやカチオン等の活性分子を高濃度で含んだスパー(spur)と呼ばれる領域を形成しています。スパーはアルファ線によって最も形成されやすい」という。

(引用:http://www.e-jasv.com/gijutu_pdf/koshu_05_morita.pdf)

関連投稿:

環境放射線量の変動メカニズムに係る記載(その1:環境放射能量の変動要因の整理)

地下水中の数ある放射能のハイブリッドな反応メカニズムなど不詳につき、よく解らない変動要因(メカニズム)として、

1)地震の前兆として放射線値が一時的に減少する爆縮現象

「・・・A7HOQ提唱だが清瀬コスモスさんが過去4年間の計測レポートで的中率10割近い前兆現象。震源地や規模までは不明だが、概ねM6以上の地震の2日前くらいから起きる現象・・・」という。

詳しく見る>>

地震(含む津波)予知・予兆/対策に係る記載(爆縮現象よる予知の可能性は大)

○ 03-06 ○

福島第一原発 汚染水の海洋放出に半世紀以上!? (木野 龍逸)によれば、

http://news-log.jp/archives/6920

「東電は2013年2月28日、福島県のJヴィレッジで行った記者会見で、福島第一原発に大量に溜まりつつある放射性物質を含む汚染水の処理方針について説明した。その際に配布した資料によれば、仮に敷地内の汚染水を海に放出する場合、内規で定められた年間に放出できる放射能量から計算すると、すでに溜まっている汚染水をすべて放出するのに50年以上かかる可能性があることがわかった。東電は「放出すると決まったわけではない」と説明している。

汚染水の発生源は、メルトダウンした燃料を冷やすために注水している冷却水だ。冷却水は、核燃料に触れて高濃度の放射性物質を含んだ後、原子炉建屋地下やタービン建屋地下に溜まっている。

福島第一原発では現在、地下に溜まった汚染水を汲み上げて、放射性物質除去設備で主に放射性セシウムを取り除いた状態で貯蔵タンクに貯めると同時に、一部を再び原子炉に戻して冷却水に利用している。これが「循環注水冷却」といわれるものだ。

しかし1号機から4号機の原子炉建屋とタービン建屋の地下には、毎日400トンの地下水が流れ込んでいると推定されており、循環注水冷却に必要な量以上の汚染水が発生し続けている。この汚染水は2013年2月26日までに24万5000トンに達した。

増え続ける汚染水を処理するために東電は、新たに稼働を予定している放射性物質除去設備(多核種除去設備)で、汚染水に含まれる62種類の放射性物質を法令で定められた基準値以下の濃度にすることを計画。海洋への放出は「関係省庁の了解なくして行うことはない」としているが、一方では「汚染水を永遠に溜め続けることはできない」という認識も示している。また1月24の原子力規制委員会検討会で一度は、「法令で定められている濃度未満に処理し、関係者の合意を得ながら行う」とも説明した。

東電、汚染水を海へ処理後放出 東電「合意得ながら」(1月24日付共同通信)

http://www.47news.jp/feature/kyodo/news05/2013/01/post-7234.html

問題は、この装置では放射性物質の一種であるトリチウムが除去できないことだ。東電の資料によれば、福島第一に貯留している汚染水に含まれるトリチウムは、1リットルあたり100万〜500万ベクレルと記載している。件の24万5000トンの汚染水に含まれるトリチウムは1リットルあたり500万ベクレルと考えていいと、東電は説明している。

ところで同じ資料によれば、福島第一原発の内規である保安規定で示されているトリチウムの年間放出量は22兆ベクレルとなっている。つまり現行の基準を順守した場合、前述した汚染水を放出できる量は最大でも年間4400トン(440万リットル)程度にしかならない。そうすると、すべてのトリチウムを海に放出するには半世紀以上、56年もの歳月がかかることになる。

ただしこれは、現状から汚染水が増えない場合の試算だ。実際には、前述したとおり地下水などが毎日400トン程度流入しているため、放出にかかる年月はさらに伸びることになる。放出期間、つまり汚染水の処理期間を短くするためには保安規定を変更することが必要だが、原子力規制委の認可を得る必要がある。規制委が基準を緩和するかどうかは未知数だ。

また東電は、海洋放出は関係者の同意を得なければしないと説明しているものの、保安規定を守りつつ放出した場合に必要な年月について、これまで記者会見で詳しく説明したことはない。この資料を配布した2月28日午前中に東電は、福島県漁連に汚染水の状況の説明をしているが、広報担当者によれば、トリチウムの処理にかかる年数については説明しなかった。

東電は、建屋への地下水の流入量を減らすため、井戸を掘って地下水を組み上げて流入量を減らす計画を進めている。しかし現在までの試算では、400トンのうち最大で200トンを減らせるだけだという。

汚染水の海洋放出については、2011年12月に東電が保安院に対して海洋放出の計画を含む報告書(施設運営計画)を提出した際、全漁連から猛抗議を受けて、放出計画の部分を削除したことがある。その後も漁業関係者は汚染水の海洋放出を容認しない姿勢を示しているため、濃度を基準値以下にしたとしても、了解が得られる見通しは少ない。ましてや総量を放出するために必要な年月を考えると、漁業関係者が了解するものだろうか。

福島第一に設置される予定の汚染水貯蔵施設は、いまのところ40万トンまで決まっているが、多核種除去設備を稼働させた場合、早ければ1年後には満水になる(1日に400トンの流入に加え、処理の際に薬液によって約1割増えるため)。東電はさらに30万トンを増設する計画を発表しているが、設置可能かどうかの地質調査などは完了していない。さらに敷地内にどのくらいのタンクを増設できるかという試算は「まだしていない」と、福島第一原発の高橋所長は会見で述べた。

汚染水の処理は、事故収束に向けた工程の中で最大の障壁といっていい。

【ブログ「キノリュウイチのblog 」より】」

⇒解り易い記載であります。

トリチウムとは?

1)ウィキペディア

「六ヶ所村核燃料再処理事業反対運動」

「・・・日本原燃が青森県六ヶ所村で行っている核燃料サイクル事業に対する反対運動である。特に、2008年に本格稼動を予定していた六ヶ所再処理工場に対して、強い反対が起きている。・・・

青森県は「本施設の稼働後には、米の炭素14が1kgあたり90ベクレル、魚のトリチウムが1kgあたり300ベクレル放射能で汚染される」と予測している。国内の原子力施設で、日常的に環境や食糧を放射能汚染する施設は、六ヶ所再処理工場が初めてである。・・・」<<詳しく見る>>

参考関連投稿:

環境(水)中の放射性物質の影響と浄化に係る記載(その1:現状の放射能汚染の把握)2011-04-30

2)ベータ線のエネルギーが低い、トリチウムや炭素の放射性同位体(14C)を含む有機物は、トルエンのような溶媒に溶解し、透明なガラスまたはプラスチック容器に詰めて測定する。これを液体シンチレータという。

3)崩壊放射線が最終的に熱に変わる過程において、

周辺物質の水、空気などの「放射化現象」

⇒下記の調査結果から、

一般的な「放射化」に対する定義そのものが不明確なようですが、「放射化」には中性子線による被曝もしくは高い崩壊放射線エネルギーが必要なようです。

項目2の記載において、比較的高エネルギーのガンマ線による励起によって瞬時(半減期が7.13秒と短い)ながら放射化が生ずる事例があることが判りました。

人体を構成する物質が放射化することで、水中の放射性物質からの高エネルギーの崩壊放射線の近傍に共存する物質(水中に浮遊もしくは共沈している微細な砂塵などのゾル、微生物など)のバンドギャップエネルギー(Eg)次第で、順次の短半減期の放射化(もしくは単なる励起)によって紫外線などへの波長変換プロセスがありそうか?と個人的には想われます。

本情報を理解して、共存物質が放射化もしくは単なる励起によって紫外線を発生するかどうか次回以降で調べたいとは思います。

・エネルギー(hν)とバンドギャップエネルギー(Eg)

Eg(eV)以下のバンドギャップエネルギーでは励起せず

波長変換プロセスは起こらない。

(google画像検索から引用)

教えてgoo 2009/10/12 23:28

「放射能に汚染された水が蒸発したら」によれば、

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5362791.html

(一部抽出しました。)

「質問

・・・放射能に汚染された水は大気中に拡散し、やがて雨になって落ちてくると考えられますね

回答

☆水自身が放射化する可能性

水の水素や酸素の放射化は、原子炉の動作時にはありえます。

・(軽)水素 → 重水素 → 三重水素

・酸素16 → 酸素17 → 酸素18 → 酸素19

これら右へいく反応は、原子炉の動作時の中性子の吸収でありえますが、反応の確率が低い上、元々軽水素:99.98%、酸素16:99.76%以上と放射化まで変化する量は、通常問題になる量とは考えられません。

まして、放射性廃棄物と地下水の接触では、水自身の放射化は問題ありません。

☆放射性廃棄物の水への溶解など放射性廃棄物が溶解しても溶解せずに粉体のままでも 液体のままの水で運ばれるのは、問題となります。・・・

蒸発つまり気体の状態で運ばれるかを説明しまょう。

放射性廃棄物というか、核分裂生成物は、非常に多くの種類ができます。多くは、ストロンチウムやバリウムなどの金属ですが、気体のクリプトンやキセノンもあります。気体は、水の液体・蒸発に関係なく拡散します。ただし、空気よりも重い分、拡散は、距離とともに急激に小さくなります。

気体以外の核分裂生成物は、金属・非金属とも酸化物などの化合物などで、水の蒸発時は、残るので広範囲に拡散することは考えにくいことです。・・・」

参考関連投稿:

放射化現象に係る記載(その1:放射性物質による放射化の可能性について)