北野天満宮の参道から一の鳥居へ。

北野天満宮は上京区馬喰町にあり、二十二社(下八社)の一社で、

全国約1万2000社の天満宮の総本社だ。

旧社格は官幣中社で神紋は星梅鉢紋。

通称は天神さん、北野さんと呼ばれている。

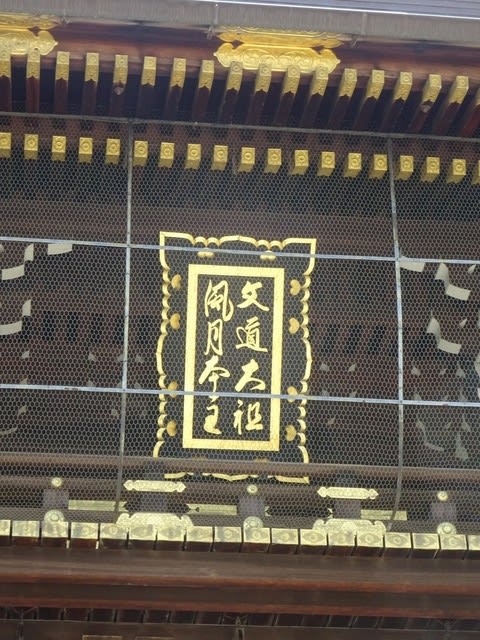

参道を進むと最初に楼門をくぐる。

上部に掛けられた額には「文道大祖 風月本主」の文言が刻まれている。

平安時代の中期の学者・慶滋保胤(よししげの やすたね)、

大江匡衡(おおえの まさひら)が、

当神社の主祭神である菅原道真公を讃えた言葉だ。

ここは太宰府天満宮とともに天神信仰の中心で、

当社から全国各地に勧請が行われている。

近年は学問の神として多くの受験生らの信仰を集めている。

本殿へ向かう途中には神紋のベースに成っている梅苑がある。

梅を愛した菅原道真公ゆかりの梅の木50種、

約1500本が約2万坪の敷地に咲き競う。

「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花

主なしとて 春を忘るそ」

拾遺和歌集 菅原道真の有名な句だ。

境内に沢山の梅干が天日干しされていた。

これを令和の初梅「大福梅」として縁起物として売られていた。

特にこれは令和元年の初採り個数限定品だそうだ。

次にくぐるのが中門の三光門。この門は重要文化財だ。

ひと際、壮麗な造りと上部に掲げられた後西天皇御宸筆の

「天満宮」の勅額によって当宮のシンボル的な建築として知られている。

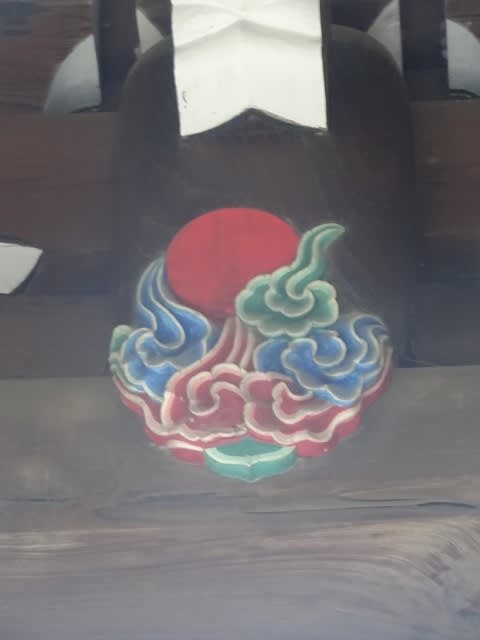

三光とは日、月、星の意味で梁の間の彫刻があることが名の由来。

星の彫刻だけが見られないのは、この門の上に北極星が輝くことから

天空の一つとなって平安京を守っていた場所がこの北の地だそうだ。

この門は「星欠けの三光門」として

今でも当宮の七不思議に数えられている。

当宮には幾つもの牛の像がある。

この臥牛の像の牛は神使(祭神の使者)として

天神さまのお使いの姿としてあらわされている。

これは菅原道真公が丑年生まれであったこと、

大宰府でご生涯を閉じられた際、道真公の御遺骸をお運びする

途中で車を引く牛が座り込んで動かなくなって

やむなく付近の安楽寺に埋葬したこと、

又、牛が刺客から道真公を守ったことなどの故事に由来している。

これが国宝の社殿本殿で様式は権現造り。

本殿は千年余りの歴史のなかで何度も火災にあったが、

現在の本殿は豊臣秀吉公の遺命により豊臣秀頼公が

慶長12年(1607年)に造成されたものだ。

ここで北野天満宮の由来について記してみます。

右大臣菅原道真が左大臣藤原時平に左遷させられ、

延喜3年(903年)に大宰府で没した後、都では落雷など災害が相次いだ。

これが道真の祟りだとする噂が広まり御霊信仰と結びついて恐れられていた。

没後20年目、朝廷は左遷を撤回、官位を復した。

そして朝廷の命により道真を祀る社殿を造営した。

当宮の創建は天暦元年(947年)である。

その後、永延元年(987年)に一条天皇から北野天満宮の勅号が贈られた。

以来、幕末の神仏分離令まで三院家の社僧が代々神官を務めた。

最近この様な玉砂利が散乱しない様なフレームを見ることが増えてきた。

こんな所にも時代の変化が現れるのですネ。

この絵馬所は元禄12年(1699年)に建てられ、

規模、歴史は現存する絵馬所のなかでも随一と言われている。

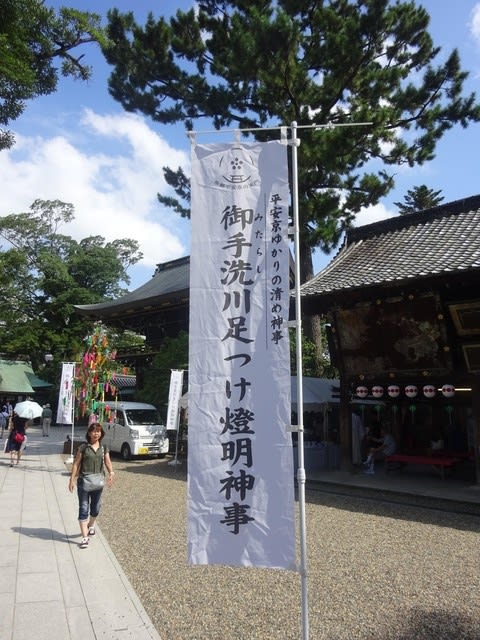

ここではちょっと珍しい平安京ゆかりの清めの神事

「御手洗川足つけ燈明神事」が行われていた。

実は2016年から「京の七夕」の会場になった当宮では

かつて行われてきた祭事の復興が進められていてこの神事もその1つだとか。

初穂料300円で5色のロウソクのうち叶えたい願いを選び、

御手洗川に入って清らかな水で邪気を祓う。

そして献灯台へロウソクを奉納する。

絵馬所の上の段には古風な百人一首の額が飾られてあった。

これを見ていると文化の香りが伝わってきて、

さずが学問の神様、天満宮だなーと納得してしまった。

重要文化財御屋根葺替の寄付の掲示板には特別名誉会員

500万円以上のさらに右側に金一封として裏千家の大宗匠 千玄室、

家元の千宗室、そして表千家の家元の千宗左の名を見つけた。

「オッ、千さんの名が一番前にあるよ。

一体いくら寄付したんだろうね?」とみんなで話した。

我々のグループには裏千家の大幹部もいる為そんな話題が出た。

天正15年(1587年)10月1日、境内において

豊臣秀吉による北野大茶湯が催行された。

その時に使われたのがこの太閤井戸だ。

境内西側には秀吉が築いた土塁「御土居」の一部も残り史跡に指定されている。

北野天満宮は天のエネルギーが落ちる場所として平安の世から都を守り、

天神信仰の発祥の地となっている。