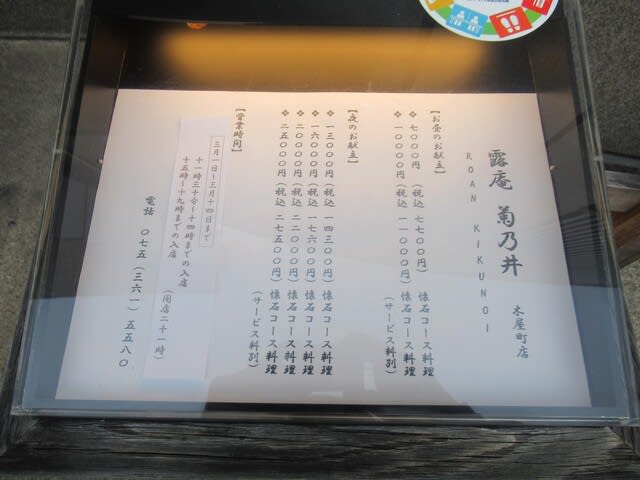

菊乃井本店

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町459

TEL 075-561-0015

定休日 第1・第3火曜日

https://kikunoi.jp/

どうしてもあの素晴らしさが忘れられなくてまたまた菊乃井さんに来てしまいました。

(2019-10-26付~その277~ブログ参照)

実は調べてみると県外の番外編151軒でPARTⅡは今回が初めてです。

それくらい、菊乃井本店さんは、また行きたくなる魔力のある京懐石料理店です。

当店は東山の裾野八坂神社や高台寺に近い真葛原(まくずはら)の

緩やかな坂を下りた静けさの中に建っています。

この日は祇園祭の宵々山という特別な日、お祭の特別なしつらえとして「奉燈」の提灯。

そして祇園祭用の幕を取り付けてあるとの事。

やはり祇園祭は京都人にとって特別なものだ。

菊乃井さんの清々しく整えられた玄関。

専門の下足番が料亭ならではのおもてなしが今も残っている。

予約時間より若干早く着いたためしばし、まつりの話で盛り上がった。

裏手の調理場を見ようと裏に回ったらとても愛想の良いベテランの仲居さんとバッタリ。

厨房の中を撮っても良いですか?と聞いたら

「どうぞどうぞ!その為に硝子戸にしてあるのですから」と快い返事。

後に分かったことだが、この方があの有名な料理人、

菊乃井・三代目主人・村田吉弘氏の奥様だった。

大女将この時は大変失礼いたしました。

この日は予約が少なく従って料理人も普段は30人近くいるのだが、20人前後の出店とのこと。

しかし皆、真剣に仕込みに専念、特に目の前の若者は脇目も振らず

のりを刻み続けている姿に感銘した。

目の前で準備されていた鱧の焼き物と冬瓜(とうがん)。

後ほどこれが素敵なお料理で出てきますよ。

随所におもてなしの心が伝わってくる空間がお客の目を楽しませてくれる。

特に長刀鉾の真木とともに「蘇民将来子孫也」の掛軸は祇園祭そのものだ。

菊乃井さんの創業は我社と同じ大正元年。

この建物は江戸末期の数寄屋造り建築。

建物内部はバリアー(段差)が多く迷路のようでわかりにくい。

逆にこれが懐石料理店の雰囲気を作っている。

1枚目、2枚目の写真はたまたま前回のブログ(2019-10-26付)と全く同じものになった。

トイレというよりは厠(東司)といった表現が似合う便所。

この中もすごく風情を感じる。

細い縄で編まれたスリッパも素敵だ。

全体的に歴史ある使い込まれた建物はよく磨かれ、味があって素晴らしい。

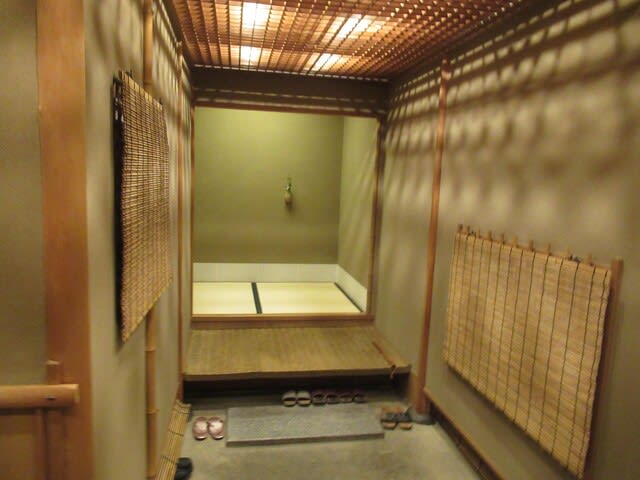

当本店は大小11部屋あるそうで、この日の予約は半分、すべて2人のお客だそうだ。

この2人用の和室はソーシャルディスタンスを意識してか対面席がずれてセットされていた。

これもちょっとした気配りだ。

素晴らしいのは畳に敷かれたあじろ。

大きさは部屋に合わせてオーダーしたとか。

部屋から見たお庭もホッとするものがある。

フィックスのガラス窓に掛けられた簾が涼しさを演出している。

掛軸も祇園祭を意識したものを掛けてあると大女将が言っていたが詳しくは忘れてしまった。

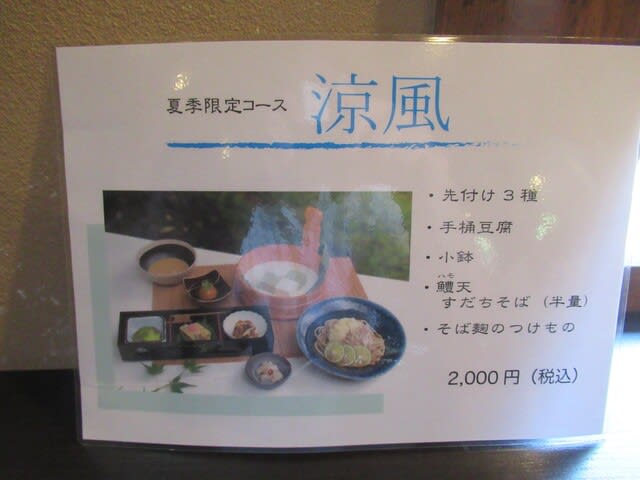

これが今月の祇園月の献立。

菊乃井さんは毎月献立を変えているようで前回は夏といっても8月の献立だったので

季節の旬が多少違うと思い再訪した。

尚、当店は11年連続でミシュランガイド3ツ星を獲得しているとのこと。

それでは祇園の素晴らしい懐石料理をすべて撮りましたのでじっくりご覧ください。

前回ブログのアップ写真は32枚でしたが

今回はじっくり撮れる環境でしたので57枚もアップしました。

八寸 鱧寿司 サフラン生姜 床節 ぐじ水玉胡瓜 蛸の子

海老松風 利休麩・青瓜雷干し胡麻酢和え

今日も出て来ました美しく楽しい飾り付け。

緑の3つの輪は芽の輪を表現しているとか。

そして祇園祭そのものの「蘇民将来子孫也」の札が下がっている。

これは参りました。

お箸は竹の箸。

しかも濡れているのがにくいですネー。

季節感を出しているそうです。

そして八坂神社の神紋が入った金の盃でお近づきの一杯です。

手ぬぐいは菊乃井さんの家紋入り。

お料理は今回は来るナーと思っていた鱧寿司がいきなり来ました。

ガラス器に入っている胡麻酢和えは絶品でした。

ここでショータイム。

後ほど出る鮎塩焼きの見世鮎です。

威勢よくピョンピョン跳ねてビックリです。

諸口 海胆豆腐 山葵あん 若布

ガラスの器がいかにも涼し気です。

前述した大女将がこの日は3回も部屋に来てザックバランにトーク。

とてもチャーミングな女将ですぐ魅了されてしまいました。

本当に素晴らしいおもてなし精神です。

向付 一、明石鯛 太刀魚焼霜 あしらい一式

瓜を食器に見たてて盛り合わせた独創的な向付。

お造りの下に刺身のつまが瓜をくり抜かれた中に入っていた。

向付の飾りにたぶん瓜の葉が添えられていて野趣あふれる盛り付けだ。

うりとうりの葉で自然が強烈に伝わってくる。

大女将曰く「村田は明けても暮れてもお料理のことばかり考えている」と。

だからこの料理が生まれるのかも

因みに「あしらい」とは、器の盛りつけた料理を一層引き立てる目的で添える

野菜類や花などの総称のこと。

京都夏の風物詩の逸品 鱧落とし 花穂紫蘇梅肉

この隠し味にわさびが入った梅肉ソースは

前回の強肴に付いた茶色のソースに匹敵する程すごい。

やさしい味でしかも奥が深い。

蓋物 夏越しの薬石 じゃが芋あん 青ずいき辛子

この料理は角煮を食して夏を乗り切ろうという献立だと大女将が説明してくれた。

今までの献立に比べて見た目はあまり美しくはないが、

じゃがいもを角煮のあんかけにするとは・・・。

それよりこの料理に使われたお椀が西陣織(?)の敷物の上に

いぶし銀のように重厚な光を発して良い感じ。

椀の蓋を開けると蓋の裏に描かれた金の絵柄が効いている。

京都の蒸し暑さはビールがぴったりで美味しい。

しかし、菊乃井さんの料理が進んでいくとやはり日本酒が一番似合う。

ということでオーダーすると前回もそうだったが竹筒の徳利が出てきた。

おちょこは菊乃井の家紋入り。

やっぱり冷酒は最高に合う。

焼物 鮎塩焼き 蓼酢

大女将曰く「菊乃井の料理はエンターテインメント」。

スタート時にビックリさせられた見せ鮎が竹かごの上に竹笹に乗って荒々しい姿で出てきた。

「琵琶湖の鮎は大きくならないので頭から食べて下さい。美味しいですヨ!」

納得の鮎の塩焼きです。

中諸口 トマトスープ 汲み上げ湯葉 順才 小細胡瓜 花穂紫蘇 浅葱

これはすごい。

この日No1の意外性と旨さの深みと複雑さ。

本当に菊乃井さんは、村田の大将はやりますネー。

これでは1年間12組を全て味わいたくなります。

表面を湯葉で隠してスプーンを入れるとトマトの赤が出てきて交わる。

味も舌の中でコラボする。

そこに時々順才の食感がリズムのアクセント。

このような料理の発想が出ることに感動します。

強肴 冬瓜蒸し ふかひれ すっぽん 青万願寺唐辛子 露生姜 柚子

冬瓜を器にするとは。

しかもこの器は他の具材スープと一緒に食べられる。

これもアミューズメントだ。

そしてこの料理の具材はふかひれとすっぽんという高級食材のコラボレーション。

ちょっと厳しく言えば両横綱の良さがあまり共鳴していなかったかな?

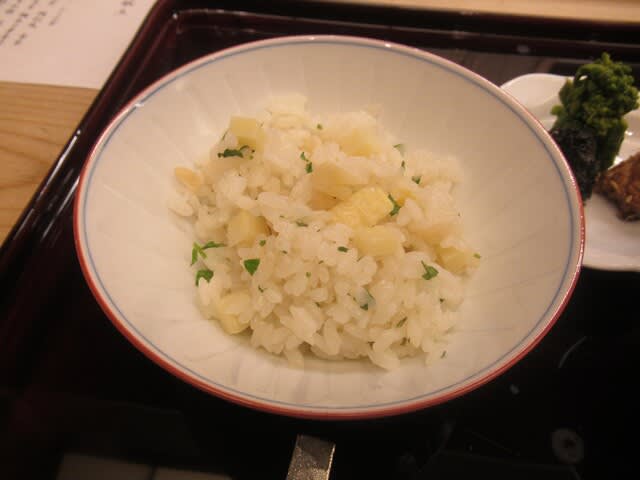

御飯 鱧御飯 叩き木の芽 粉山椒

予想はしていたが来たな来たなまた来たな鱧が。

こうじゃなくちゃ!

もうこのころはお腹がいっぱい状態。

菊乃井さんの懐石はボリュームがあるナー。

炊きたての鱧ご飯ですからお茶碗一杯いただき残りはお土産にしていただきました。

今日の夜食が楽しみだなー。

止椀 新牛蒡すり流し 揚げ牛蒡 七味 香物 水茄子 胡瓜漬け

ぼごうの一種独特の香り、味がいっぱいのお吸い物というよりはお料理。

自分的にはごぼうがちょっと太すぎかなと・・・。

ごぼうそのものの存在をもうちょっと薄くしたら・・・

なんちゃって。

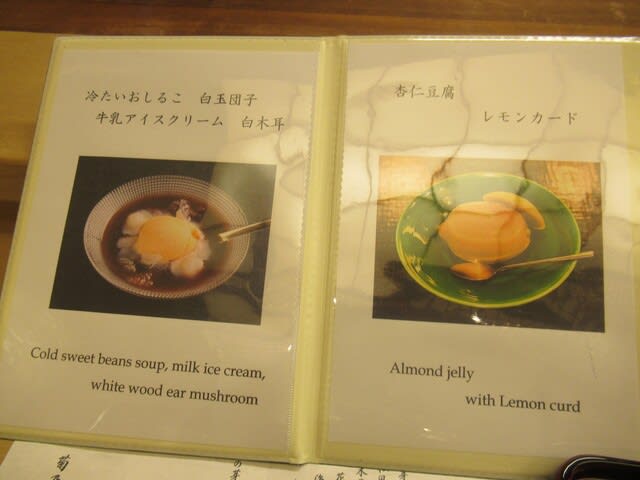

水物 葛切り 八ツ橋アイス 黒蜜

葛切りの容器はみずみずしい竹。

すごいのは八ツ橋のアイスだ。

いかにも京都らしいアイス。

大女将曰く「この2つを混ぜて食べると美味しいですヨ。」

本当だ!!

さらに御献立にはないものが出てきた。

これはおもてなしのサービスか?

枝豆と蓮根の水羊羹と抹茶。

今回も菊乃井さんらしいエンターテインメントに溢れる素晴らしい料理の数々を堪能した。

これで一番下のコースだが大女将曰く充分です。

八坂神社のヤサカは彌栄の字が正式ですとヤサカタクシーの運転手さんが言っていた。

菊乃井本店の祇園祭のしつらえを見ながら菊乃井の店主・村田吉弘氏のご挨拶

「料理の基本は飯屋です。

・・・そこで暮らす人の生活の中にあるから、町衆との距離が近いわけですね。

普通の人が普通に働いて、人生の節目の日に少しだけ贅沢な気分を味わえる。

菊乃井さんはそんなお店です。

人生の節目や大切なお時間を菊乃井で過ごしていただける。

だからこそ、これ以上ない素材、最高の技術、最高のしつらえをご用意して

お客様にお喜びいただける精一杯のおもてなしを出来るよう努力しております。」

三代目・吉弘氏は世界に開かれた料理を目指している。