京寿司 いづ重(いづじゅう)

京都市東山区祇園町北側292-1

TEL 075-561-0019

定休日 水曜日・木曜日

八坂神社の祇園石段下にある京都の名店「いづ重」さんは、

創業した明治の頃からほとんど変わらない製法で角のない優しい味を続けている。

京の人々から古くから食べ続けてきた都の味。

これを祇園にて召し上がってほしいいというのが当店の思いだそうだ。

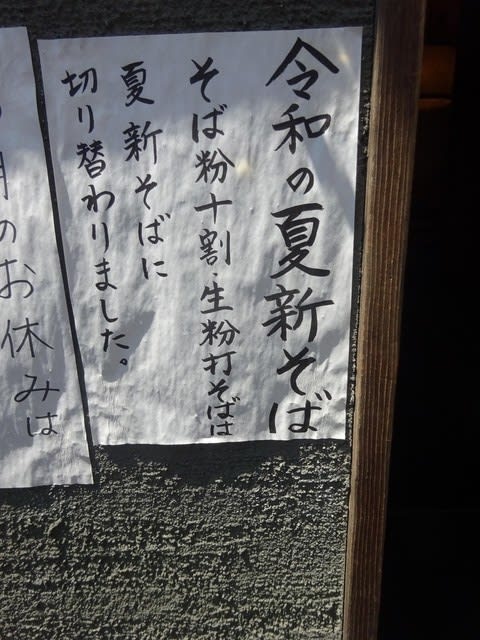

店の外に張り出された京寿司のお品書き。

当店のご主人はいなせな人でしかも字が達筆。

このお品書きを見ても粋なお品書きで京都の文化の香りを感じる。

当店の京寿司は大きく「姿寿司」「押し寿司」「巻物」

「いなり寿司」「蒸し寿司」のジャンルに分けられている。

どれもこれもが食べたくなるようなチャーミングなラインアップだ。

コロナ禍でのお持ち帰りのみの本日のお煮込み弁当。

厚揚げとずいき、こんにゃくと牛のそぼろ、ひじきに赤出汁が付いて500円と

スペシャルサービスの逸品弁当だ。

このショーケースがまたいいですネ。

右から、いなり5ヶ入864円。

いなりは6種あり、昔からあるいなりは柚子、ごぼう、麻の実、三種の香りの具が入っている。

次に3つの大きさの鯖姿寿司。

やはりなんだかんだと言って京都では鯖寿司が一番の売りだと思う。

大は5,076円。

鯖一本といえばこの大きさ片身を使って2人前分のオーソドックスなもの。

極上は6,264円。

船にあがった直後から選って選って”寄り倒し~”の

抜群の鯖でこしらえている日本海対馬の真鯖だそうです。

小は一人前六切入で昆布は堅いので外して召上るとの事。

次は、ぐぢ姿寿司。

ありそうであまり見かけぬ甘鯛の姿寿司で4,644円。

日本海対馬の最高級品でトロロ昆布をからめて食するとの事。

その次にあるのが上箱寿司1,944円。

明治創業の頃より人気のお寿司で、厚焼玉子、小鯛、えび、

焼身、とり貝、木の芽、椎茸、彩り味わい共に良し。

最後に京の冬のごちそうの蒸し寿司2,106円。

冬場の京都で発達してきた蒸し寿司は寿司の中でも知恵と工夫が積み重なった熱い逸品。

いづ重さんは一般的な他の店と違い入口に入った所が仕事場になっている。

この方が当店の店主ですごい方だ。

昨年コロナ禍で途切れることなく続いた祇園祭をなんとしても神様だけでも祀りたいという一心で

形は違うとはいえ、やり遂げたその執念たるや本当に涙が出る程感動した。

その本人がここの店主である。

この物語はNHKのドキュメンタリーで放送された。

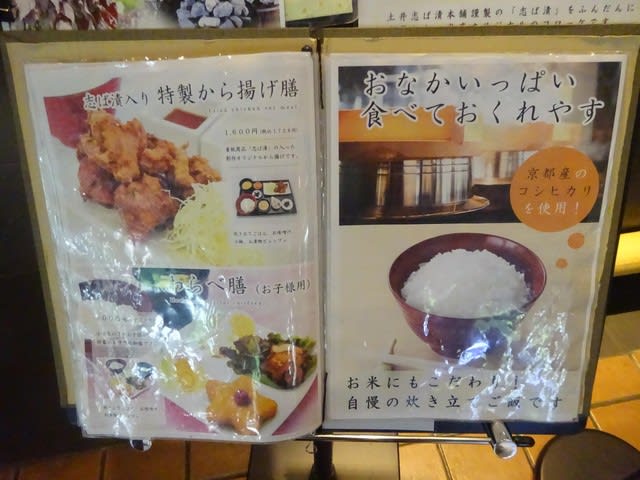

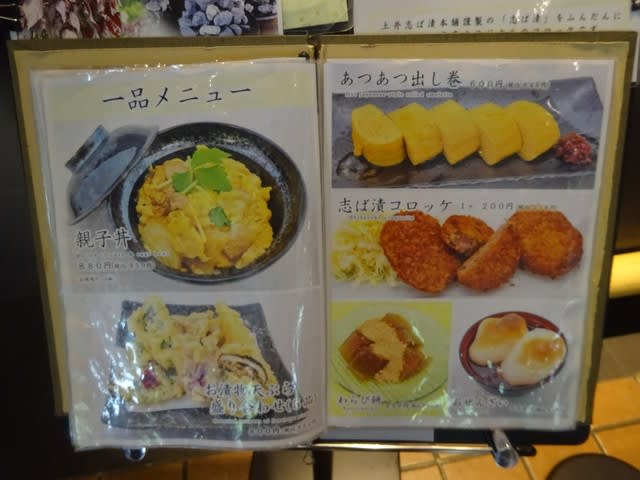

主なお品書きは前述したが、他にも素晴らしいメニューが並んでいる。

柚子ひらめ6,500円、あなご蒸し寿司1,500円、巻寿司900円、焼九条ねぎ入り大人のいなり750円、

あじ寿司1,200円、鰆箱寿司900円、粟麩巻500円、海そう巻700円、京ちらし1,300円。

そしてあれもこれも食べたい人にはピッタリの二種盛り合わせはお客の舌を満足させるメニューだ。

お椀物としては、ぐぢうしお汁1,500円が目に付く。

いずれにしてもかなり値が張るのが多いが、

最高級の種を使っているだけにその価値がわかるか否かがポイントかもしれない。

店内はテーブル席のみで22席という小ぶりなお店だが、

いかにも京都の歴史を感じさせる味のある造りが随所にある。

会計台の古木、床の玉石、超年期が入った腰板等々、あげればきりがない。

このお店は大正築の建物に日々手を加えながら当時のたたずまいを保存している。

昔の人々がタイムスリップしてきたとしても大きな違和感を持つことはない。

祇園町特有の生活感に触れてほしいと言っている。

その味のある造りの極めつけがトイレへのアプローチから東司、厠という昔の表現がピッタリの便所だ。

人1人がやっと通れるまさに京都の路地そのものの通路。

その壁の造りが素敵だ。

照明器具もいいですネー。

便所の昔のタイル張りの手洗い場も手入れが行き届いて古さより趣を感じる。

壁の障子がまたすごい。

古文書の和紙を張ったようですっかり茶色になった古い紙もあれば張り替えて間もない新しい紙もある。

このまだら模様が生活感があって良い。

いづ重の名代はなんといってもさば姿寿司。

店主曰く「京を都と定めて1200年このかた、都人は日本海の豊かな産物に執着して参りました。

手前どもの先祖は南北朝の頃は琵琶湖の海運を業とする家で往時都と日本海をつなぐ

物質運搬の縁が今にして日本海の鯖を寿司にして売らせるものかと思っております。」

この皿は鯖いなりの二種盛り合わせで1,625円。

明治の末年に創業した折から変わらぬ人気の箱寿司。

小鯛の下に木の芽を敷くのも京風。

厚焼卵、えび夏場は穴子を使い鰆や鱧などの季節の移ろいを型に押す。

京寿司を構成するのは箱・巻・鯖が基本。

彩り味わい共に良い京寿司の花形。

百年以上愛され続けた寿司を今も作ることができる喜びを感じている。

そして赤出汁の味噌汁。