今まであまり縁の無かった神戸の街へ今年は2回も行ってしまった。

そこで神戸の街あれこれと称してPARTⅡをアップしてみました。

(PART 1 2018-5-9 ~2018-5-14 ブログ参照)

新幹線「新神戸駅」に直結し、神戸の絶景を誇る37階建ての

高層ランドマークのシティホテル「ANA クラウンプラザホテル神戸」。

六甲山に連なる山の手に位置し、平成16年2月27日開業した。

客室からは1000万ドルと言われる日本屈指の夜景をパノラマビューで楽しめる。

異人館の入口、パールストリートに位置するイスラム教の寺院

「神戸ムスリムモスク」。昭和10年、神戸在住のトルコ人、カタール人、

インド人貿易商らの寄付、出資によって竣工した。

昭和20年の神戸大空襲や平成7年の神戸・淡路大震災でも倒壊しなかった。

日本で最初のモスクで歴史的価値が高い建造物だ。

北野町にある異人館の旧シャープ住宅。「萌黄の館」で知られていて

昭和55年12月18日に国の重要文化財に指定受けた。

軽快な典型的コロニアル様式の2階建ての木造西洋館で

明治36年に建てられた。裏の庭園で撮影会をやっていたので

思わず割り込みでパチリ。失礼いたしました。

北野町の通りの建設現場で関東ではあまり見ないタイプの

建築業者の看板シートを発見。「企業に倫理を 職場に心を 家庭に愛を」

この仕事をしている身としてはものすごいインパクトを感じた。

ある意味ここの社長はすごい社長だ。

南京町広場には13体の石像が置かれ異国情緒が漂っている。

中国風東屋を囲むように平成元年に完成した干支の石像がずらり。

本場中国製の十二支石像だが、亥の代わりにパンダが加わり

後に猪も復活したので現在十三支になっている。

猿の前で少年がゲームに夢中になっているのをジーと見ているようだ。

南京広場の前の中華屋さんの店頭にあった大きな豚の人形。

やはり少年が豚と戯れているのがかわいらしい。

PARTⅠにも載せた大正4年創業の有名店「老祥記」さん。相変わらず長蛇の列で

肉まんを買いに来ている。当店は豚まんの発祥の店だ。

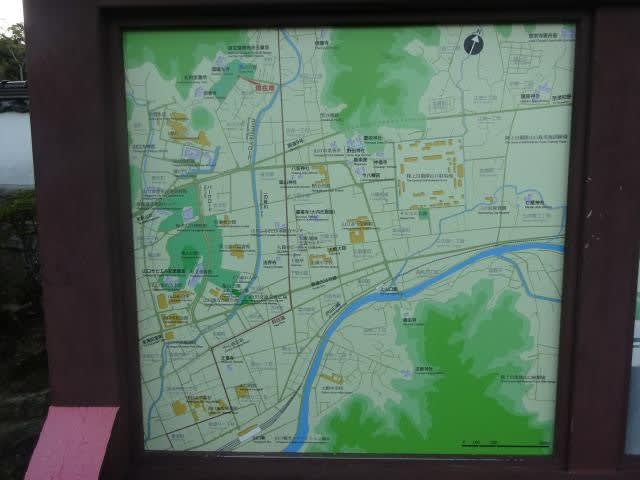

六甲ケーブルの駅の上にある展望台、「展望台」から見た神戸の街並み。

これを見て分かる様に神戸は六甲山、摩耶山の山並みと

すぐ近くの海の間のわずかな陸地に広がっている。その為埋立地が

重要な役割を果たしている。夜に成れば、

ここから見た1000万ドルの夜景は感動ものだろう。

ゴルフの歴史に詳しい方なら写真の神戸ゴルフクラブが

どんな価値があるか分かるでしょう。神戸ゴルフクラブは

明治36年5月に9ホールでオープンした日本最古のゴルフ場だ。

昭和32年5月21日に営業を開始し、多くの来場者で賑わった

回る十国展望台の写真。ゲートの真ん中にロータリーマークが

下がっているのを発見したのでアップしてみました。

天覧台展望台の隣の小高い山の頂上に目立った工作物があったので

バスガイドさんに聞いたらこれも六甲枝垂れ展望台だとか。

他にも六甲ガーデンテラスという展望台もあるとか。

神戸市役所2号館。阪神・淡路大震災で6階部分がペシャンコに

崩壊した映像を見てショックを受けたがその後5階以上を

撤去して再整備し、使用再開したのがこの建物。

前回(2018-5-14付)は夜のホテルオークラ神戸と

神戸海洋博物館(カワサキワールド)だったが、今回は日中の写真。

比較して見ると随分雰囲気が変わって見えるものだ。

メリケンパークから撮った1枚。天井と地面の影に挟まって

船と人がおもしろい構図で撮れた自己納得の1枚。

これも昼間の神戸ポートタワー。(2018-5-14付ブログ参照)。

1階~3階には展望エレベーターの乗降場以外にお土産店、

レストランがあり、展望室にはスカイウォーク、スカイラウンジ、季節の星座がある。

たまたま行った頃はハローウィーの時期でエレベーターガールも

ハローウィーンモード。色々な所にハローウィーンの飾り付けがされていた。

この時期日本中がハローウィーン一色に染まっていて

昔に比べてすっかり定着した感がある。

1階の壁には全日本タワー協議会加盟タワーの写真が

貼りだされていた。この写真だけでも20塔もある。

日本人はひょっとしてタワーが好きな国民かもしれないネ。

高層ビルの間に見えた神戸市の市章マーク。

街並に迫った六甲山があるからこその風景だ。

ホテルオークラ神戸の向こうには、フェリー、大型クルーズ客船が

停泊できる第一突堤から第四突堤が見える。

さらにはるか遠くにぼんやり見えるのは大阪の街並みだろう。

メリケンパーク広場にはイカリのマークが。おそらく地上では

大きすぎて何がデザインされているのかわからないのでは?

ポツンとした人の大きさでその大きさが分かる。

神戸のポートタワーの反対側には神戸淡路大震災の

メモリアルパークが保存されてある。地震によって破壊された

港の堤防がその当時のままに残されている。

ビル全面に張られたミラーガラスに映った神戸の街並み。

印象的な光景だったので思わずパチリ。

この写真は新神戸駅方向を撮ったもの。左に見える超高層ビルが

1枚目に紹介した「ANAクラウンプラザホテル神戸」のビル。

ボートタワー内にあったハートのフォトスポット。仲の良いカップルは

きっとここで記念写真を撮っているはずだ。

真下から撮ったポートタワー。アングルを変えると面白い写真になるものだ。

街の所々にはJ1ヴィッセル神戸のフラッグがはためいていた。

Jリーグのホームタウンに行くと必ず、そのチームのものを

撮ることにしているが、今年のヴィッセル神戸はなんと言っても

FCバルセロナから移籍してきたアンドリュー・イニエスタの話題だ。

先日の浦和レッズ戦でも埼スタを満員にさせてしまう程の動員力。

その日はケガということで出場しないでファン、サポーターを

ガッカリさせたが、Jリーグのイニエスタのファンタジックなプレーを是非見たいものだ。

最後に神戸に来たら、お土産としてFrantz(フランツ)のスイーツを

お勧めします。市内だけで3店舗あり「神戸魔法の壺プリン」

「神戸苺トリュフ」「神戸半熟チーズケーキ」は評判が良い。

買ってきたチョコレートも最高に旨かった。

この写真の真っ赤な店は北野工房のお店です。