3年連続で新春を鎌倉で迎えると、さすがにブログネタも重複してしまう。

今回はパッと目についた一コマを切り取ってアトランダムにアップしてみた。

ある風情の詳細は2017年1月にアップしたものが

ありますので参照してみて下さい。

(2017-1-25付ブログ参照)

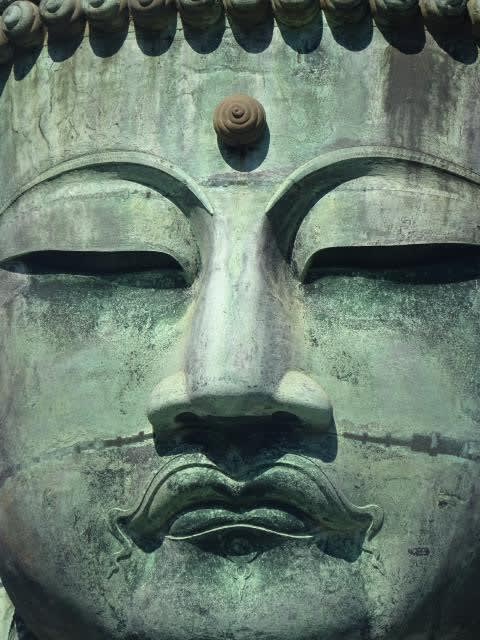

長谷の浄土宗寺院「高徳院」のご本尊が鎌倉の大仏。

原型作者は不明だが、今から750年程前の13世紀

鎌倉時代に造立されたとされている。造立当初とほぼ同じ姿を

今に残す大変に貴重な遺産で、鎌倉にある仏像で唯一国宝に指定されている。

かの有名な歌人、与謝野晶子は「美男におわす」と詠み

その端正な顔立ちがイケメンと評されることが多いとか。

相変わらず鎌倉大仏には外国人の観光客が多い。一枚目の

外国人女性は一生懸命手の中に大仏を抱く様にしているのか

幾度もポーズをとり、トライしていた姿が印象的であった。

二枚目の着物を着たシルバーの髪の毛の女性は

多くの外国人女性の中でも特別目立った存在だった。

大変穏やかな陽気だったので鎌倉文学館からブラブラと江ノ電

「由比ヶ浜」駅まで歩いて来た。ご覧の様にこの駅は単線の駅で

のんびりした情緒がある。江ノ電の駅にはナンバーが付いていて

当駅は「EN13」車内放送される。鎌倉駅から2つ目の駅。

時刻表を見ると12分に一本、1時間に5本、上り下り(?)走っている。

いかにも江ノ電らしい注意事項として「水着・半裸姿で乗車禁止」

「サーフボードは専用の袋に」「自転車は専用の袋に」

「ペットは専用のケースに」先頭の車輌案内をよーく見ると

「あけましておめでとうございます」と書かれてある。

江ノ電には他の鉄道と違ってメルヘンチックなエンターテイメント性がある。

このカップルの写真にも物語性を感じてしまう。

(2017-1-20付ブログ参照)

終点鎌倉駅に到着。3番線の車止め上には親子カエルが

鎮座している。この親子カエルはゲーム「電車でGo!旅情編」でも

鎌倉駅の車止めの上のオブジェとして登場する。

これは利用客が無事「カエル」ことを祈って職員が設置したのが

キッカケとか。年6回程カエルの模様替えも行なっているらしい。

行き先「藤沢」に変えるとそこには門松の絵が!江ノ電サスガ!ヤルネー!!

新田義貞の鎌倉攻めにより、この寺の南東にある「腹切りやぐら」で

最後の執権・北条高時をはじめ北条一族八百七十余名が

自害したと伝えられている。滅亡した北条氏の霊を弔うため

また修行道場として、後醍醐天皇が足利尊氏に命じ

北条氏の屋敷があったとされるこの地に「宝戒寺」を建立させた。

実は鎌倉駅に近づくと大変な人出で、コンビニのトイレも

列が出来ている程。丁度宝戒寺にトイレの表示を見つけ

200円払って緊急トイレタイムに成ったのが実情でした(笑)

今回の旅でも鎌倉町青年会の建立した石碑2基と遭遇した。

1つは北条執権邸旧跡と若宮大路幕府旧跡。

ともに大正7年3月建之と成っていて、それから既に100年の

歳月が終過していてその石碑そのものが歴史的遺産に見えてくる。

碑文には旧漢字とカタカナ。大正時代から戦前にかけて

4つの団体が78箇所建てた。主に鎌倉時代の史跡、遺産、

出来事に関するもの。尚鎌倉町青年会は明治44年3月12日に

発足したという。(2017-1-23付、2017-1-28付ブログ参照)

帰路、裏道を歩いていたら偶然に旧大佛次郎茶亭を発見。

この小さな鎌倉ではこんな出会いがしょっちゅう起きる町なのだろう。

この建物は市内では稀少な関東大震災前に建てられたもの。

広い庭園内の樹木と一体となった空間は、古都鎌倉の原風景ともいえる

貴重な存在だ。又趣きある門と板塀の続く路地は、

かまくら景観百選に選定されている。この建物は一時期、

鎌倉文士であり、古都保存法の成立に寄与した

大沸次郎が茶亭として使用していた。

因みにこの表札「おさらぎ」は作家里見弴が書いた。

若宮大路沿いに鎌倉と言えば・・・鎌倉生まれ鎌倉育ちの「鳩サブレー」を

製造、販売している豊島屋(としまや)本店がある。

名前が示す通り、鳩を模した形が特徴のお菓子。

主に鎌倉鶴岡八幡宮に参詣した人の土産として有名で、

現在では神奈川県を代表する銘菓と成っている。

鳩サブレーは明治末初代店主久保田久次郎が店に来た

外国人からもらったビスケットが原点となっている。

鳩の形になったのは、久次郎が鶴岡八幡宮を崇敬しており

本宮の掲額の「八」が鳩の向き合せであることと、宮鳩が多数いる

ところから着想を得たためと言われている。

当店を出て裏手にある豊島屋が経営している「八十小路」で

又々寄ってお茶をした。少々疲れたので甘い物と思い小倉おしるこを戴いた。

(2017-1-27付ブログ参照)