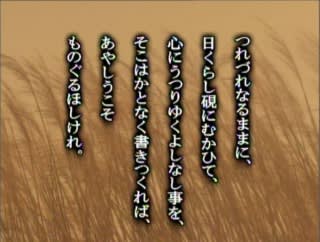

今から千年ほど前に書かれた『和漢朗詠集』という歌集があります。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には次のように解説されています。

<引用ウィキペディア(Wikipedia)>

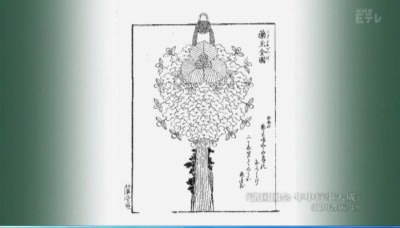

『和漢朗詠集』(わかんろうえいしゅう)は、藤原公任撰の歌集である。寛仁2年(1018年)頃成立した。『倭漢朗詠集』、あるいは巻末の内題から『倭漢抄』とも呼ばれる。

もともとは藤原道長の娘威子入内の際に贈り物の屏風絵に添える歌として編纂され、のちに公任の娘と藤原教通の結婚の際に祝いの引き出物として贈られた。達筆の藤原行成が清書、粘葉本に装幀し硯箱に入れて贈ったという。

下巻「祝」部に日本国歌『君が代』の原典がある。

背景

国風文化の流れを受けて編纂された。往時、朗詠は詩会のほかにも公私のさまざまの場で、その場所々でもっともふさわしい秀句や名歌を選んで朗誦し、その場を盛り上げるものとして尊重されていた。こうした要請に応ずる形で朗詠題ごとに分類配列し撰じたものである。

<以上>

とあります。そして

構成 [編集]

上下二巻で構成。その名の通り和歌216首と漢詩588詩(日本人の作ったものも含む)の合計804首が収められている。和歌の作者で最も多いのは紀貫之の26首、漢詩では白居易の135詩である。『古今和歌集』にならった構成で、上巻に春夏秋冬の四季の歌、下巻に雑歌を入れている。

上巻 春 立春 早春 春興 春夜 子日付若菜 三月三日付桃花 暮春 三月尽 閏三月 鶯 霞 雨 梅付紅梅 柳 花 落花 躑躅 款冬 藤

夏 更衣 首夏 夏夜 納涼 晩夏 橘花 蓮 郭公 蛍 蝉 扇

秋 立秋 早秋 七夕 秋興 秋晩 秋夜 八月十五夜付月 九日付菊 九月尽 女郎花 萩 槿 前栽 紅葉附落葉 雁付帰雁 虫 鹿 露 霧 擣衣

冬 初冬 冬夜 歳暮 炉火 霜 雪 氷付春氷 霰 仏名

下巻 雑 風 雲 晴 暁 松 竹 草 鶴 猿 管絃附舞妓 文詞附遺文 酒 山附山水 水附漁父 禁中 古京 故宮附故宅 仙家附道士隠倫 山家 田家 隣家 山寺 仏事 僧 閑居 眺望 餞別 行旅 庚申 帝王附法王 親王附王孫 丞相附執政 将軍 刺史 詠史 王昭君 妓女 遊女 老人 交友 懐旧 述懐 慶賀 祝 恋 無常 白

<以上>

ここ解説の構成に注目すると下巻の最後から二番目に「無常」とカテゴリーがあります。千年以上前の撰者の「無常感」に基づく選出を見ることができ、そのことはその当時に生きた人々の普遍性のある「無常感」ということになります。

さて現代社会に生きる日本人は、古典文芸の素養はどう身につけて来ているのか、自分の身の回りにそのような素養を持つ者がいて、その影響下にない限り、自分を例に考えれば、学校教育における「古典」の授業の時間・場で知るだけであるということが言える。

その後の人生においては趣味的に興味を持つ以外に絶対に接するものではないと思う。

そもそもこの「無常」という言葉はどこから来るのか、岩波書店の『古語辞典』には次のように書かれている。

<引用『古語辞典』(岩波書店)>

むじゃう【無常】

1 〔仏〕一切のものは生滅・転変して、常住でないこと。

「古へよりこのかた無常の身なり。・・・誰かよく万年の春を保ち得たる」<性霊集一>

「無上の思ひ、物にふれておこる」<源順集>

2 死。

「無常たちまち到る時は、・・・ただ一人黄泉に赴くのみなり」<正法眼蔵出家功徳>

---き【無常気】世間を味気なく思う心。無常心。「唯無常でをかしうない」<近松五十年忌中>

---しょ【無常所】墓場。墓地。「神明寺の辺に無常まうけて侍りけるが」<拾遺502詞書>

---じんそく【無常迅速】死が来るのが早いこと。「無常なり、生死事大なり」(正法眼蔵随聞記二>

---どり【無常鳥】《冥途にいるということで》ホトトギスの異名。「鳴き騒げ日本堤の無常」<俳・貝おほひ>

---の【無常野】火葬場。また、墓地。「無常の焼場を隔夜して廻りけるに」(西鶴・諸艶大鑑四)

---のかぜ【無常の風】人の命を奪い去る無常の定めを、花を散らす風にたとえた語。無常の嵐。「無常ひとたび吹きて、有為(うゐ)露ながく消えぬれば」<拾遺語燈録中>

---のかたき【無常の敵】「無常の殺鬼(せつき)」を和らげていった語。死。「静かなる山の奥、無常、きはひ来たらざらんや」<徒然一三七言)

---のせっき【無常の殺鬼】《死の恐ろしさを鬼にたとえていう》死。「無常をば暫時も戦ひ返さず」(平家六・入道死去)

<以上>

ということで明治の文明開化前の古語の世界での「無常」は上記の意味合いと使われ方をしていた。

和漢朗詠集の「無常」というカテゴリーにはいくつの歌が選出されているのかというと、

<引用『和漢朗詠集』(新潮日本古典集成)>

無常

789 身を観ずれば岸の額に根を離れたる草 命を論ずれば江の頭に繋がざる船 羅維

790 年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず 宋之門

791 蝸牛の角の上に何の事をか争ふ 石火の光の中にこの身を寄せたり 白

792 生ある者は必ず減す 釈尊いまだ栴檀の煙を免れたまはず 楽しび尽きて哀しび来る 天人なほ五衰の日に逢へり 江

793 朝に紅顔あて世路に誇れども 暮に白骨となて郊原に朽ちぬ 義孝少将

794 秋の月の波の中の影を観ずといへども 花の夢の裏の名を遁れず 江

795 世の中を 何に譬へむあさぼらけ 漕ぎゆく舟の 跡のしらなみ 沙彌満誓

796 手にむすぶ水に宿れる月影の あるかなきかの世にこそありけれ 貫之

797 すゑの露 もとの雫や世の中の おくれ先立つ ためしなるらむ 良僧正

<以上>

の9首が歌が選出されている。ここで注目したいのは、

795 世の中を 何に譬へむあさぼらけ 漕ぎゆく舟の 跡のしらなみ

の沙彌満誓(さみまんせい)の歌で、この歌はこれまでブログで「無常」について書いたときに引用した万葉集にのせられている一首である。

しかし、この万葉集の歌を知っている人はその違いが見て取れると思います。

<引用『萬葉集一』(小学館日本古典文学全集)>

万葉集巻3-351

世の中を 何に喩へむ 朝開き 漕ぎ去にし船の 跡なきごとし

<以上>

と「跡のしらなみ」=「跡なきごとし」と異なっている。なぜか・・・・。同でもいい話で素通りしても人生に悪影響がある話ではないのだがなぜか気になるのが我が習性。

大岡信先生の『私の万葉集』(講談社現代新書)に解説され、和漢朗詠集の立ち位置も含め千年間の「無常感」の知識の理解の仲間入りを果たすことができた。

<引用『私の万葉集』(大岡信著 講談社現代新書)>

世の中を 何に喩へむ 朝開き 漕ぎ去にし舟の 跡なきごとし

〔三五一沙弥満誓〕

「朝開き」は、朝が来て舟が港を出てゆくこと。

世の中の無常を何にたとえようか。朝がくれば港を出て漕ぎ去ってしまった舟の、あの水脈(みお)が、跡かたもないようなもの。

作者満誓は、大宰府にあってしばしば海辺にも出ていたので、これはふと見た光景から感を発した作品だと思われますが、このささやかな吟詠が、後世どれほど多くの無常感を詠む詩歌に直接影響を与えたか知れません。

『万葉集』巻三の編纂に当たった人物は、この歌を大伴旅人の讃酒歌十三首に続けて出していますが、これも注目されます。つまり、この歌は旅人の連作的憂愁吟に対して、いわば長歌に対する反歌のような意味合いをもった作として、そのような位置に配されたのではないかと考えられるからです。

旅人の歌を読んできてこの歌に至ると、この一首が讃酒歌全体に対する実にみごとな要約的応答になっているのを感じないではいられません。少なくとも私は、巻三編者の編集者としての技倆(ぎりょう)の卓抜さに脱帽します。

さて、この歌と後世との関りについて。

まず指摘せねばならないのは、この歌が勅撰和歌集第三の『拾遺集』で、巻二十哀傷の巻に次のような少し変形した形で収録されたという事実です。

題知らず 沙弥満誓

世の中を何にたとへむ朝ぼらけ漕ぎ行く舟の白浪

この歌は、『万葉集』にある形ではなく、『拾遺集』で右のように修正された形が後世に伝えられ、愛誦されました。

『拾遺集』が編まれた時代に、歌人として、また歌論家として抜群の影響力があったのは藤原公任(きんとう・966-1041)です。彼は『拾遺集』(花山院ほかの撰とされる)そのものの成立にも深く関与したとみられますが、和歌の文学的批評としては最初の歌論と見なされている『新撰髄脳』の中で、この満誓の歌を安倍仲麻呂の「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」(『古今集』)、小野篁(たかむら)の「わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海士(あま)の釣舟」(同)と並べて「これは昔のよき歌なり」と評しています。

彼はまた、その編になる『和漢朗詠集』の巻下「無常」にもこの歌を入れました。以来、『拾遺集』に載った形での満誓の歌は、無常を詠んだ歌の代表となりました。『袋草紙』の説話では、かの恵心僧都源信がこの歌を聞いて感銘を受け、「和歌は観念の助緑と成りぬべかりけり」とのべて、和歌を単なる狂言綺語としてきた考えを改めたとされています。

鴨長明は 『方丈記』で、「もし跡の白波に身をよする朝には、岡の屋に行きかふ船をながめて、満誓沙弥が風情をぬすみ」と自らの起居のさまを描いていますし、松尾芭蕉は「寒夜の辞」で深川の芭蕉庵を描写して、「遠くは士峰(富士山)の雪をのぞみ、ちかくは万里の船をうかぶ。あさぼらけ漕行船のあとのしら浪に、芦の枯葉の夢とふく風もや、暮過るほど、月に坐しては空き樽をかこち、枕によりては薄きふすま(ふとん)を愁ふ。/艪(ろ)の声波を打て腸(はらわた)氷る夜や涙」と書きました。

この俳文で「芦の枯葉の夢」と言っているのは、西行の有名な「津の国の難波の春は夢なれや声の枯葉に風わたるなり」(『新古今集』)を踏んでいますが、満誓の歌は西行歌と並んで芭蕉の発想に文学的・伝統的な奥行きを与えているのです。

この種の引用は他にも枚挙にいとまがないほどですが、興味深いのはそれらがほとんどすベて、『万葉集』の原形ではなく、『拾遺集』の改作に拠っているということです。その理由は、私の推測では、一にかかって「漕ぎ行く舟の跡の白浪」という下旬の魅力にあります。

単に「跡の白浪」というだけで満誓の歌が想起され、無常観の表明であることが了解されたほどだったのです。

つまり沙弥満誓という奈良朝歌人は、後人の改作した歌により、日本文学史において最も好んで引用される作者の一人となったわけです。この経緯は、文学伝統というものの自律的な持続と展開の興味深い一例を示しています。

<以上上記書p135~p138から>

ここまで引用文を続けてきて何を言わんとしているのか、

跡なきごとし=しらなみ

船が海のかなたへ向かう後ろに広がる航跡がいつしか消え去って行く。白波・白浪は扇形に浪のかなたに吸い込まれて行く。常なる当たり前の光景、何が人を惹きつけるのか?

先の和漢朗詠集の9種。

789 「岸の額(ひたひ)に根を離(かか)れたる草」 「江の頭に繋がざる船」

790 「年々歳々」「歳々年々」

791 「石火の光」(意:石と石とを打ち合わせて出る火で極めて短い時間の喩え)

792 「栴檀の煙」「五衰の日に逢へり」(五衰 意:寿命が尽きて死ぬ時に示す五種類の徴候)

793 「朝に紅顔・・・・暮に白骨」

794 「月の波の中の影」(意:水面に映ずる月影)

795 ・・・略・・・

796 「水に宿れる月影」

797 「すゑの露 もとの雫」「おくれ先立つ」

勝手ながらの話なのだが、以上の抽出したものや現象中に波紋の生滅、白波の航跡と同類のゆらぎや波を感じる。

凪(なぎ)という言葉がある。風がやんで波が静かになる状態をいうが、以前ブログで書いたが、山折哲雄先生は東日本大震災の被災地で瓦礫の向こうに見える「凪」を見て「無常」について語られていた。

※参照:こころの時代~人生・宗教~「共に生きる覚悟」(2)・天然の無常観

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/2f114445bff6f3eec11e6e5116abf03e

思うに、消えるでもない波、静かだが動的にある存在、それがなぜか日本人を情感の中に引き込む。

【アラン・チューリングの言葉】(イギリスの数学者)

二つの物質が、ある条件のもとで反応しながら広がるとき、そこに物質の濃淡の波ができその波が生物の形や模様を作りだす。

※参照:体をつくる不思議な波・世の中の単純模様を見る・チューリングの方程式

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/f43b162316c9a669c2d43cad89f3d63a

砂漠の風紋、水面の波・・・・風のそよぎも多分そうであろうと思うが、このチューリングの言葉、チューリングの方程式で説明される。

神経細胞におけるカルシュームイオンも波と係わりを持ち、心臓の鼓動も然りなのである。

波と無常感との関係は、身体的な自らの場からの感覚だがら、万人がそうであるのだが、殊更に千年前の人々は現代人が失いつつある感覚を有していた。

言葉を知っているから「無常」と言うが、なぎのこころ、なみのこころの情感を持つことも橋掛りを渡り去る身には必要ではないか、と思うのである。

無常という名の心臓の鼓動

という今朝の題にしたが、時々平家物語の「諸行無常の響き」を現代風な短絡的解釈をする方がおられるが「響き」という「波」を忘れた解釈であると思う。

「諸行無常」が問題ではなく余韻の中にある「響き」が重要なのかも知れない。