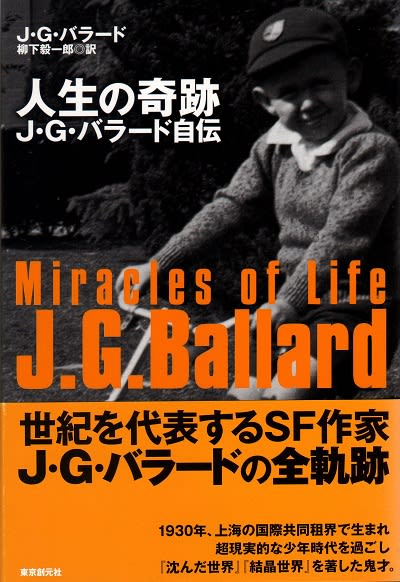

故J・G・バラードによる自伝『人生の奇跡』(東京創元社、原著2008年)を読む。バラードという名前を聞くだけで、あの底なしの穴を覗くような恐怖と、その裏返しの興奮を覚えてしまう。バラードはそのような存在だった。

1930年生まれのバラードにとって、上海はワンダーランドであった。日常的現実さえ存在しない都市、時代に先んじたメディア都市、「90パーセントが中国的で、100パーセントアメリカナイズされていた」都市、「世界でいちばん邪悪なる都市」、文字通り魔都である。その現場は、常に少年バラードの接する路上にあった。この自伝を読むと、上海体験を全て吸い込み、インナーワールドという脳内世界で生物化学的反応を起こさせ、世界に吐き出し続けたのだということがよくわかる。そして、その感覚の中には、宙ぶらりんの奇妙さも含まれている。

「1945年8月は奇妙な空白期間であり、本当に戦争が終わったのか誰一人確信を持てなかった。その感情はそれから数ヶ月、あるいは数年ものあいだわたしから離れなかった。今日にいたっても、安楽椅子でまどろむ今、しばしあのときと同じ不確かさを味わう。」

上海での少年時代については『太陽の帝国』(1984年)、英国に移り住んでからの半生については『女たちのやさしさ』(1991年)に描かれており、概ね、この2冊が自伝的な小説であったことも確認できる。しかし、それだけではない。機械と死と性というタブーに挑んだ怪作『クラッシュ』(1973年)さえ、バラード自身の物語であったのだ。

後年、バラードは上海を再訪している。バラードにとって夢見るような遊び場所、中国軍戦闘機の残骸があった場所は、今では上海虹橋国際空港になっているという。恐らくは誰にとっても場所の地層を辿ることが極めて困難な都市だが、見出す亀裂の向こう側には、やはり機械の残骸と記憶の残滓が合い混じるように見え隠れする。

バラードはやはり「本質的に鬱」な英国人であることも、屈折した形で、示されている。英国の「自己欺瞞」に違和感を抱き、「アメリカナイズ」を望み、しかし内的宇宙を志向した新しいSFをアメリカに拒絶され、どちらに属することもできないアウトサイダーである。だからこそ、あの作品群が生み出されたのに違いない。あらゆる矛盾とおぞましい記憶とが、彼を不世出の作家へと導いた。

「理性と論理では人間行動は説明できなかった。人間はしばしば非合理的で危険な存在であり、精神分析は狂気と同じくらい正気について学ぶ手段でもあるのだ。」

「いかな儀式によれば、絶望的な不安と恐怖症から組みあげられた狂える秘跡を通じて、世界の意味を召喚できるのだろうか?」

「自分たちが信じているよりもはるかに暗い想像力を人間は抱いている、とわたしは確信していた。」

現代アートがバラードにとってのインスピレーションの源でもあった。シュルレアリスム、ポップアート、フランシス・ベーコン。特にベーコンを戦後世界でもっとも重要な画家だと位置づけているのは面白い。バラードによれば、評論家デイヴィッド・シルヴェスターが俗的な質問を避けてアカデミックな内容ばかりを訊ね、ベーコンが同様に曖昧でわかりにくい言葉で答えたため、この画家が謎に満ちた存在になってしまったのだという。(このインタビュー集は『肉への慈悲』として発表されているが、決して曖昧なばかりではない。)

ニコラス・ローグについての言及も興味深い。この、どこか共通する性向を持つに違いない映画監督に、バラードの作品を映画化してほしかった。