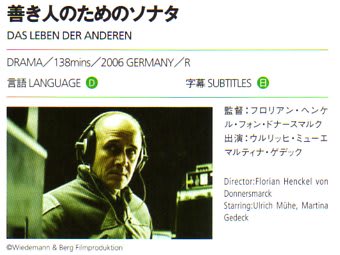

今週、北京に向かう飛行機のなかで、見逃していた『善き人のためのソナタ』(フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク、2006年)を観ることができた。

80年代の東ドイツ。もはや社会主義の理念はなく、ヒエラルキー社会、相互監視社会となった状況が描かれている。西側社会に寄った発言をする者を監視し、盗聴し、自白まで追い込むプロと化したシュタージの男が主人公である。

男は大学で自白強要術の講義を行う。シュタージの中で認められるするためには何でも行う同僚と学食で食事をしていると、それと気付かずに学生がホーネッカー書記長に関するジョークをとばし始める。

「朝と夕方、ホーネッカーは太陽と挨拶していた。ある日の夕方、太陽が居なくなった。不審に思ったホーネッカーが、太陽はどこに行ったのかと周囲に尋ねると、『太陽は西側に行ってしまいました』だって!」

隣に有力者が居ることを知った学生は驚愕する。しかし、有力者は、「こんなのもあるぞ」と別のジョークを紹介する。

「ホーネッカーと電話との違いが何だか知ってるか?ホーネッカーは切っても切っても居座るのさ。」

無理に笑わせ、学生の所属と名前を尋ねる。震えながら応対する学生。それを見て、有力者は冗談だよと高笑いする。阿諛追従の輩、そんなものが党の実態だという描き方だ。出世に興味がなく、党の理想を信じる主人公の男は、「恥ずかしくないのか」と呟く。

体制に不満を抱く脚本家を監視するも、権力を維持強化するためだけに彼の人生を奪うことをやめてしまう。裏切りが発覚し、男は地下労働を強いられる。そして数年後、ベルリンの壁が崩壊する。

こんな純真な男がいるだろうか。ステレオタイプの設定が気になった。しかし、逃げ場のない監視社会となった全体主義国家の様子を描いたものとして、映画的に傑作ではなくても佳作ではある。このようなテーマの小説では、ミラン・クンデラ『冗談』やストルガツキイ兄弟『滅びの都』がすぐれた作品だと思っている。東ドイツの状況についてはどんなものがあったかな。