久伊豆神社の謎

承前 玉敷神社

気になっていたのですが ・・・

玉敷神社が、何の神社なのか不思議に思っておりました。

玉敷神社は、元荒川沿いに集中してある久伊豆神社の総鎮守といわれています。その久伊豆神社も、何を御神体にしているのか分かりません。

「久伊豆神社は、埼玉県の元荒川流域を中心に分布する神社である。祭神は大己貴命(大国主)である。久伊豆神社の分布範囲は、平安時代末期の武士団である武蔵七党の野与党・私市党の勢力範囲とほぼ一致している。加須市の玉敷神社は、かつて「久伊豆明神」と称しており、久伊豆神社の総本社 ・・・」

解明の鍵は、”私市党・野与党”、”元荒川沿い”、”出雲の大国主命”。まず、私市党は出雲族なのでしょうか。 ・・・そうすると足立(大宮)・氷川神社と同祖になってしまいます。これは釈然としません。

私市党は、武蔵七党の一党派で、平安時代後期から鎌倉時代・室町時代にかけて、武蔵国 を中心として下野、上野、相模といった近隣諸国にまで勢力を伸ばしていた同族的武士 団と言われています。 成立は、武蔵国は駿馬の産地であり、多くの牧が設けられていた。その管理者(牧官)の中から、多くの中小武士団が生まれた。この武士団のことを武蔵七党と呼んだとされています。

『武蔵七党系図』には:横山党、猪俣党、野与党、村山党、西党、児玉党、丹党・・の説があり、また:横山党、児玉党、猪俣党、村山党、野与党、綴党、私市党の説もあります。他にも:丹治党、西野党を入れる書もあります。

この何れの党も、実在の可能性が極めて高く、本貫・本拠地とされている地区に地名を残しているところからもそれが証明されると思っています。武蔵の地に、大小の武士団が群居し、その中で、誰もが認める大勢力が、横山党、猪俣党、野与党、村山党、児玉党の五党で、次の中規模の勢力の中に、、西党、丹党、綴党、私市党、丹治党、西野党などがあり、七党の語呂の良さから”七"に拘り、選ばれたのが人に拠ったのではないかと、勝手に想像しています。

同様の選び方に、坂東七平氏といわれるものもあります。これは、坂東(関東)に根付いた平氏の一族を七氏選んでの呼び名で、頼朝が、平家討伐で旗を揚げた時、坂東七平氏はいち早く頼朝側で合力したと言われています。 ・・・坂東八平氏もあります。源氏に平氏が協力したことも興味深い。

もう少し、私市党を詳しく調べて見ます。

私市は、古代皇后の部族で私市部を祖とするようです。その一族が流れて、旧埼玉郡北部の大里郡の根小屋に居着いたと言われています。

ここは、利根川水系の後背湿地帯にある小さな町で、やがて私市と書かれ、武蔵七党の一つ私市党の根拠地であり、東部の根小屋に私市城を築いた。集落は、自然堤防上にあり、典型的な列村形態をなしている。いわゆる往還沿いに発達した市場町だったようです。

私市が何時に騎西と名を変えたのかは定かではありません。

熊谷直実は私市党の一員であった

久下直光は、平安時代末期から鎌倉時代にかけての武士。私市氏(私市党)の一族で、本姓より私市直光とも呼ばれる。久下権守を名乗った。

そうです、熊谷市久下の領主であった、あの久下の地域のことです。久下は、伊那忠次・忠治の荒川の西遷の起点になった場所です。

・・・ 久下氏は武蔵国大里郡久下郷を領する武士で、熊谷直実の母の姉妹を妻にしていた関係から、孤児となった直実を育てて隣の熊谷郷の地を与えた。後に直光の代官として京に上った直実は直光の家人扱いに耐えられず、平知盛に仕えてしまう。熊谷を奪われた形となった直光と直実は以後激しい所領争いをした。更に治承・寿永の乱(源平合戦)において直実が源頼朝の傘下に加わったことにより、寿永元年(1182)5月に直光は頼朝から熊谷郷の押領停止を命じられ、熊谷直実が頼朝の御家人として熊谷郷を領することとなった。勿論、直光はこれで収まらず、合戦後の建久三年(1192)に熊谷・久下両郷の境相論の形で両者の争いが再び発生した。同年11月、直光と直実は頼朝の御前で直接対決することになるが、口下手な直実は上手く答弁することが出来ず、梶原景時が直光に加担していると憤慨して出家してしまった(『吾妻鏡』)・・・

そうすると、時代背景は頼朝の時代の前後で、私市党の勢力地域は、熊谷の一部にまで及んでいたことが分かります。

野与党について

私市党の本拠に近接して、野与庄があります。この野与庄を本拠にして、平安時代末期に勢力を張った野与党があります。

坂東平氏の祖・平良文の孫将常は、武蔵国秩父を本拠地に武士団秩父党を形成していましたが、平将常の弟忠常は房総半島一帯の実力者となって、のちに長元の乱(1028)を起こします。これを鎮圧したのが源義家の祖父・源頼信で、忠常の死後、投降した嫡子・平常将以降は代々源氏の郎党となったようです。後の鎌倉時代の千葉氏一族がその子孫です。

そして、常将の弟・胤永の子孫が関東の武士団武蔵七党のうち村山党と野与党という武士団を形成していきます。

胤永の孫・基永は武蔵国埼玉郡野与庄(現加須市)を領して野与基永と名乗り、基永の弟・頼任が武蔵国多摩郡村山郷(現東村山市)を領して村山頼任を名乗り、それぞれが分立して武士団を形成していきます。これが野与党の発祥です。

野与党からは武蔵国騎西荘多賀谷郷(騎西町)を発祥地とした多賀谷氏が出て、ほか野与党には西脇・多名・鬼窪・白岡・渋江・菅間・道智・大蔵・箕勾・大相模・利生・柏崎・須久毛・八条・金重・野崎・高柳などがあります。

これらの地名は、ほとんど現代に名を残しています。規模を見ると、どうも”大字”か”字”を冠にする地域の規模のようです。この規模から、逆にこれらの支族の規模を想定すると、大家族制とはいえ、一家族三世代で、郎党を加えると20人から30人ぐらいの規模が想定されます。その支族を、50前後従えていたのが、野与党であったようです。従って、女子供を除く四割ぐらいが武力として数えられるとして野与党の兵力は500人ぐらい。板東平氏の祖・平良文の拠点と重なっている事は、良文の末裔を証拠立てる傍証かも知れません。

私市党は、ほぼ20ぐらいの支族で兵力は200人ぐらいと言われています。

横山党、児玉党、猪俣党は、野与党や村山党より大勢力であったと言われています。

・・・ 「西角井系図」には、畠山氏・葛西氏らの祖とされる将常の妻として、武蔵武芝(武蔵国造系)の娘を、その兄弟として武宗(野与二郎)をあげています。さらに、この武宗の娘が、忠頼の子孫の元宗(父は胤宗とされる)なる者の妻となり、基永(野与党の祖)、頼任(村山党の祖)兄弟を産んだとしています。従って、野与党は本来、武蔵国造に連なる系譜を持つ氏族であって、後に、多治経明を祖とする秩父党のうち、特に忠常の系譜に何らかの形で連なった可能性がある ・・・

「西角井系図」というのは、大宮氷川神社の宮司・西角井家に伝わる家系図です。江戸時代に造られた武家の家系図は仮冒(経歴詐称)が多く信頼性に問題がありますが、この西角井家の家系図は、信頼性が高いことが証明されています。

この家系図によると、畠山忠重は平良文の一族であり、坂東平家の家系が、大宮氷川神社の宮司並びにその係累の武芝一族と婚姻関係があり、その一族から野与党が生まれたことになっています。

・・ 武芝の一族に、野与二郎と名乗ったものがいることが確認されています。

私市党と野与党は、時代的には重なる部分はあるが、抗争の歴史は見いだすことができない。恐らく、私市党は、城跡と地名を残したぐらいで鎌倉時代に戦乱で没落し、その跡地へ、勢力を膨張させた野与党が変わって侵入したものと、時系列的に理解してよいのではないかと思っている。騎西町の各地に残る”板碑”の記名は、ほぼ野与党に関連したものと解読されている。

野与党と久伊豆神社

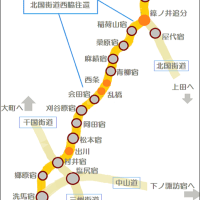

各地の久伊豆神社

久伊豆神社は、どうも野与党の氏神のようです。はっきりと氏神としている久伊豆神社は以下の通りですが、他の久伊豆神社の近くは野与党の支族の拠点が多くあります。

○東方久伊豆神社 ・・・越谷市大成町にある久伊豆神社。当地近くには武蔵七党野与党の一族・大相模次郎能高(延久元年 1069年歿)の居館跡があり、久伊豆神社は野与党の氏神といわれる。

○蒲生久伊豆神社 ・・・越谷市蒲生にある久伊豆神社。当地近くには武蔵七党野与党の一族大相模次郎能高(延久元年 1069年歿)の居館跡があり、久伊豆神社は野与党の氏神といわれる。

○篠津久伊豆神社(浅間神社、白岡) ・・・北鬼窪氏(野与党)の館跡。

この様に見て見ると、元荒川沿いに、野与党の勢力分布と重なって久伊豆神社があります。一部の書にあるような、私市党と久伊豆神社の関係は見えてきません。

元荒川流域に散在するほとんどの久伊豆神社は、一部を除き、今となっては、村社、郷社の位置づけで、野与党の氏神であることは確認出来ません。しかし、この神社が野与党の氏神でなかったと否定することも出来ません。この場合、もともと野与党の氏神の久伊豆神社であったが、長い歴史が野与党の存在を薄くしていったと考えるのが合理的であると考えます。

続き ・・次は、獅子頭について