材料の応力ひずみ線図を描くために、機械系の人たちは、引っぱり試験を学習する。

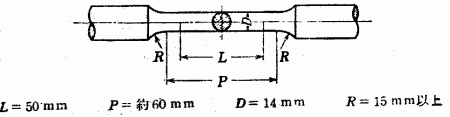

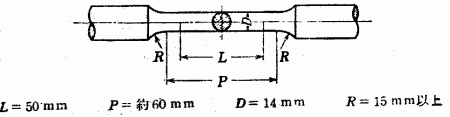

以下のような試験片を引っ張る。

最終的には破断するけど、その場所は、「金属材料の偏りや、加工表面の粗さなどによって、分からない。」と教えられた。

しかし先日、構造シミュレーションを行う人に聞いたら、

「シミュレーションできますよ?」

彼が言うには、

「練り飴を引っ張るじゃないですか?そうすると中央部の断面積が一番小さくなる。だから中央部で破断します。」

う~ん。理屈では確かにそうだ。

でも僕は現実として、確かに中央付近で破断する引っぱり試験結果を見ている。

でも、やるたびにずれるんだなこれが。

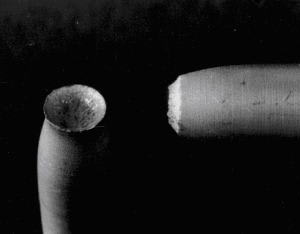

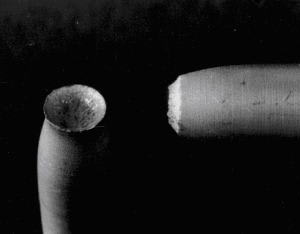

しかも破断形状は材質によって、通称「カップアンドコーン」という形状に、なったりする。

これを、有限要素法でメッシュにするには困難だと思う。

だって、周りの部分は剪断破断で、真ん中は引張型破断。

破断様式が違うから、破断形状の違いが出る。

あと、すごくもったいないなぁと思うのは、「センサーを付けない」ということ。

仕事ではあまり無いけど。特に学生研究。

実際の物を破壊したり、挙動判断するなら、付けられるだけセンサーを付けたいと思う。

だって、「何が起こるか、起こっているか、分からない」からセンサーを付けるのだから。

「あと5倍、いや、10倍のセンサーを付ければ、もっといろいろな考察ができるのに。」

と、残念に思う。

工業高校時代、破断した試験片のスケッチをした。

今なら写真にすることも簡単にできる。

壊れた形状を、画像として残すことは、現象の解析にとても役に立つ。

現物があれば、より分かりやすいけど。

数値解析と現実。

それはあくまで近似値として活用して。現物で確認しないといけないと思う。