この小説は凄い。なんとなく手にとって読み始めたら、死人がするっと出てきた。17歳の時、自殺した友人から電話がかかってきて、待ち合わせしたらやってきた。ファミレスに入って久しぶりに話をして別れようとしたが、お互い名残惜しいから、家に来るっと聞いたらやって来て、何故かそのまま居ついた。こんな話をさりげなく展開させる。

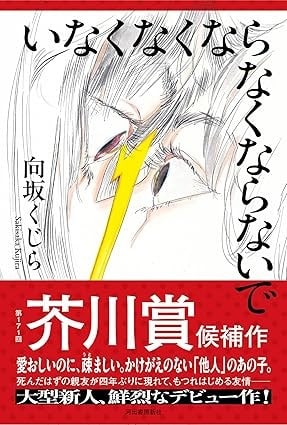

今年の芥川賞候補になった作品である。今年の芥川賞はレベル高い。この面倒くさいタイトルが象徴するまま、これはそんなめんどくさい小説だ。(もちろん褒めている)

ホラー小説のようにスタートするが、自殺したはずのその友人は普通に生きていて、行く宛がないから、彼女は部屋に泊めてあげた。数日が数ヶ月になり、やがて春から就職するので実家に戻ったけど、そこにも付いて来た。やがてまるで家族になってしまう。(家族以上かも)

後半、話は最初の頃の怖さがなくなる。あんなに大切にしていたのにだんだん彼女が疎ましくなる。働きもせずに自分に依存する。あげくは死なせて欲しいと言う。一体何者なのか、と改めて思う。ラストまで気を抜くことが出来ない。最後まで読んで、あそこで終わりなんて、と思った。幻想的な話には逃げないけど、明確にすることもない。4年前に自殺したはずの彼女に囚われて、彼女と今も一緒に暮らす。もしかしたら自分は彼女に殺されるかもしれない。最終的にはいなくなって欲しい、に傾く。前半の怖さが別の意味での怖さにスライドしてしまったのが残念。