トランジスタ技術RTK特集号の全国RTK基準局マップで紹介されている

中部大学の基準局を,遅ればせながら開局しました.

配信はNTRIPとなり,ローカルなSNIPのNTRIP CasterとRTK2goから

アクセスすることができます.

157.110.10.119:2101 (User ID: guest, Password: guest)

rtk2go.com:2101

受信機は2種類接続されており,u-blox社のNEO-M8TからはUBXバイナリデータを,

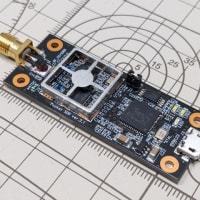

トランジスタ技術から発売される基準局用NEO-M8P-2基板からはRTCM3を配信しています.

Mount Pointは以下の通りです.

CHUTORA1 (u-blox NEO-M8T, UBX-RXM-RAWX,UBX-RXM-SFR, GPS+BDS+QZS)

CHUTORA2 (u-blox NEO-M8P-2, RTCM3, GPS+BDS+QZS)

基準局のアンテナ位置は,以下の通りです.

WGS84測地系:北緯35.272737685度,東経137.01328027度,楕円体高130.770m

XYZ(ECEF)座標:-3813457.989m,3554454.936m,3662687.219m

CHUTORA1とCHUTORA2は同じアンテナに接続されているので,基線長がゼロでの

RTKを試すことができます.基準局とローバの距離が長くなればなるほど測位精度は

劣化しますので,ゼロ基線長でのRTKがベストな測位精度を示すことになります.

RTKNAVIのInput Streamsは,RoverとBase StationともにNTRIP Clientを選びます.

ここでは,RoverはCHUTORA1に,Base StationはCHUTORA2にアクセスするため,

Formatはそれぞれu-bloxとRTCM3を選んでいます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

NTRIP Client Optionsは,ローカルなNTRIP Casterの場合,以下のようになります.

Mount Pointが,それぞれCHUTORA1とCHUTORA2になっています.

RTK2goの場合は,以下のようになります.RTK2goへアクセスする場合は,

User IDとPasswordは不要です.

RTKNAVIのOptionsでは,次のような設定を選んでいます.

まず,Setting1では,Positioning ModeにKinematic,FrequenciesにL1を選択し,

Elevation Maskは20としています.測位に使用する衛星システムはGPSとBeiDouを

選びました.

このとき,Excluded SatellitesにC02を指定することを忘れないでください.

BeiDouのC02衛星は信号の品質が悪く,測位精度劣化の原因となります.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

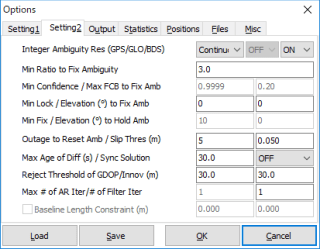

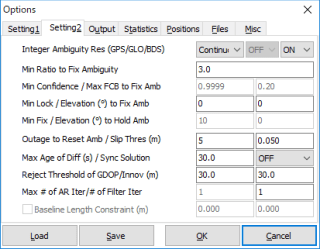

Setting2では,GPSのInteger Ambiguity ResolutionにContinuousを選び,

BDSもONにしておきます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

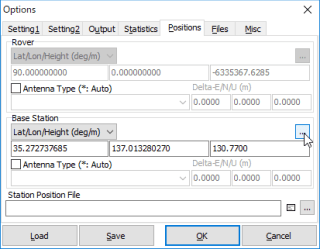

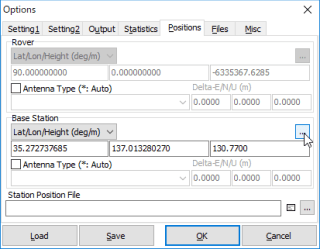

Positionsでは,Base Stationとして,基準局のアンテナ位置を入力します.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

このとき,毎回基準局のアンテナ位置を入力するのは面倒です.そこで,

よく使うアンテナ位置をファイルにまとめておき,読み込むことにします.

例として,トランジスタ技術の中で紹介されている静岡大学や東京海洋大学の

基準局位置もいっしょにまとめたアンテナ位置ファイルを準備しましたので,

ご利用ください.

Google Drive: toragi_antennas.pos

アンテナ位置のファイルを読み込むには,Base Stationの欄の右上の[...]ボタンを

クリックします.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

すると,Stationsという基準局のアンテナ位置リストが表示されます.

ここで,Loadボタンをクリックし,ファイル選択画面からアンテナ位置の

ファイルを選択します.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

例えば,上記のtoragi_antennas.posを選択すると,以下のように3つの

基準局アンテナ位置が読み込まれます.ここでは,中部大学の基準局である

CHUTORAを選びます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

これで,ゼロ基線長でのRTKの準備が整いました.RTKNAVIのメイン画面に戻り,

STARTボタンをクリックすると,NTRIP Casterからのデータ受信が開始されます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

航法メッセージの受信に30秒ほど時間が掛かりますが,ゼロ基線長のRTKでは,

すぐにFIX解が得られるはずです.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

RTKとしては理想的な条件であるゼロ基線長では,ほぼベストな数mmの測位精度が

得られています.

【追記】RTK特集号では,第11話でRTKNAVIの使い方が紹介されています.

この中で,基線長が20km以上であってもFIX解が得られると説明されていますが,

NEO-M8Pなどの1周波受信機では,長い基線で安定したFIX解を得ることは困難です.

FIX解は得られるかもしれませんが,Float解からの収束に時間がかかったり,

間違った位置にFIXしてしまうこともあります.

フィールドで試験した実感として,1周波受信機で安定した精密測位が可能な

基線長は,1~2km程度でしょうか.多周波受信機と比較して随分と短い基線長に

なりますが,受信機が安価であるため,現地に自分で基準局をいつでも設置する

ことができます.

機材も測量用受信機に比べてコンパクトですので,小規模なフィールド調査には

有効かと思います.

【追記2】Mount PointのCHUTORAは,中部大学+トランジスタ技術を表していますが,

中部大学の公式マスコットの名前でもあったりします.

中部大学:公式スコット「ちゅとら」

中部大学の基準局を,遅ればせながら開局しました.

配信はNTRIPとなり,ローカルなSNIPのNTRIP CasterとRTK2goから

アクセスすることができます.

157.110.10.119:2101 (User ID: guest, Password: guest)

rtk2go.com:2101

受信機は2種類接続されており,u-blox社のNEO-M8TからはUBXバイナリデータを,

トランジスタ技術から発売される基準局用NEO-M8P-2基板からはRTCM3を配信しています.

Mount Pointは以下の通りです.

CHUTORA1 (u-blox NEO-M8T, UBX-RXM-RAWX,UBX-RXM-SFR, GPS+BDS+QZS)

CHUTORA2 (u-blox NEO-M8P-2, RTCM3, GPS+BDS+QZS)

基準局のアンテナ位置は,以下の通りです.

WGS84測地系:北緯35.272737685度,東経137.01328027度,楕円体高130.770m

XYZ(ECEF)座標:-3813457.989m,3554454.936m,3662687.219m

CHUTORA1とCHUTORA2は同じアンテナに接続されているので,基線長がゼロでの

RTKを試すことができます.基準局とローバの距離が長くなればなるほど測位精度は

劣化しますので,ゼロ基線長でのRTKがベストな測位精度を示すことになります.

RTKNAVIのInput Streamsは,RoverとBase StationともにNTRIP Clientを選びます.

ここでは,RoverはCHUTORA1に,Base StationはCHUTORA2にアクセスするため,

Formatはそれぞれu-bloxとRTCM3を選んでいます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)NTRIP Client Optionsは,ローカルなNTRIP Casterの場合,以下のようになります.

Mount Pointが,それぞれCHUTORA1とCHUTORA2になっています.

RTK2goの場合は,以下のようになります.RTK2goへアクセスする場合は,

User IDとPasswordは不要です.

RTKNAVIのOptionsでは,次のような設定を選んでいます.

まず,Setting1では,Positioning ModeにKinematic,FrequenciesにL1を選択し,

Elevation Maskは20としています.測位に使用する衛星システムはGPSとBeiDouを

選びました.

このとき,Excluded SatellitesにC02を指定することを忘れないでください.

BeiDouのC02衛星は信号の品質が悪く,測位精度劣化の原因となります.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)Setting2では,GPSのInteger Ambiguity ResolutionにContinuousを選び,

BDSもONにしておきます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)Positionsでは,Base Stationとして,基準局のアンテナ位置を入力します.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)このとき,毎回基準局のアンテナ位置を入力するのは面倒です.そこで,

よく使うアンテナ位置をファイルにまとめておき,読み込むことにします.

例として,トランジスタ技術の中で紹介されている静岡大学や東京海洋大学の

基準局位置もいっしょにまとめたアンテナ位置ファイルを準備しましたので,

ご利用ください.

Google Drive: toragi_antennas.pos

アンテナ位置のファイルを読み込むには,Base Stationの欄の右上の[...]ボタンを

クリックします.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)すると,Stationsという基準局のアンテナ位置リストが表示されます.

ここで,Loadボタンをクリックし,ファイル選択画面からアンテナ位置の

ファイルを選択します.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)例えば,上記のtoragi_antennas.posを選択すると,以下のように3つの

基準局アンテナ位置が読み込まれます.ここでは,中部大学の基準局である

CHUTORAを選びます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)これで,ゼロ基線長でのRTKの準備が整いました.RTKNAVIのメイン画面に戻り,

STARTボタンをクリックすると,NTRIP Casterからのデータ受信が開始されます.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)航法メッセージの受信に30秒ほど時間が掛かりますが,ゼロ基線長のRTKでは,

すぐにFIX解が得られるはずです.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)RTKとしては理想的な条件であるゼロ基線長では,ほぼベストな数mmの測位精度が

得られています.

【追記】RTK特集号では,第11話でRTKNAVIの使い方が紹介されています.

この中で,基線長が20km以上であってもFIX解が得られると説明されていますが,

NEO-M8Pなどの1周波受信機では,長い基線で安定したFIX解を得ることは困難です.

FIX解は得られるかもしれませんが,Float解からの収束に時間がかかったり,

間違った位置にFIXしてしまうこともあります.

フィールドで試験した実感として,1周波受信機で安定した精密測位が可能な

基線長は,1~2km程度でしょうか.多周波受信機と比較して随分と短い基線長に

なりますが,受信機が安価であるため,現地に自分で基準局をいつでも設置する

ことができます.

機材も測量用受信機に比べてコンパクトですので,小規模なフィールド調査には

有効かと思います.

【追記2】Mount PointのCHUTORAは,中部大学+トランジスタ技術を表していますが,

中部大学の公式マスコットの名前でもあったりします.

中部大学:公式スコット「ちゅとら」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます