前回の最後になーんか微妙だなーと萎えていたドア窓は、

やはりどうしても納得がいかず修正しました。

カドのRをぐっと大きくして、Hゴムは光沢(画像は試作なのでなんとマッキーです)

を持たせたほうがそれっぽい!という結論。

幸いにしてガラスに対しかなりキツキツ気味の削り具合だったので、

接着剤を付けない状態でギリギリ落ちないくらいまで削り拡げながら

丸ヤスリでRを大きく取り直しました。

見違えるような表情になって、やる気復活。

次は乗務員扉をくり抜きました。

製品状態では手すりがゴツすぎるので、これを付け直すついでに

扉を自作品に差し替えようということです。

手すりモールドの位置自体は概ね正解のようなので、モールドを完全に削りきる前に

ピンでポンチ穴を打っておき、φ0.25で穴開け後に平滑化しました。

扉の開口部の寸法もモールド通りに開口してOKなようです。

在来6000はおそらくS50年代の冷改あたりを境に乗務員扉の窓サッシが変更されており(製品は冷改車=変更後)、

原型はHゴムを用いた独特の窓枠です。

これをプラ板で自作してみたのですが・・・

一回目は窓枠の天地が僅かに小さくてNG。

Hゴムの削りも粗いので(黒いところは瞬着パテで補整してある)、潔く作り直すことにしました。

この時点で納得がいってなかったので、扉はまだ接着してません。

大して変わんないような気もするけど、

よーく見ると天地が少しだけ大きくなっています。

長いほうの手すりの下の付け根との位置関係を見ると伝わりやすいかもしれません。

手すりは当然仮付けで、長いほうはBONAの西武101の正面窓横用、

短いほうがトレジャーの汎用2.0mmです。

実車は手すりの付け根に台座があり、まあまあ目立つのですが

綺麗に再現する方法が思いつかなければ省略しようと思っています。

余談ですが、客窓のサッシが全てアルミ無塗装だった中、

乗務員扉の窓枠だけは鋼製だったようで、車体色で塗りつぶしとなっていました。

旧塗装にしろ若草色にしろ、地色が明るいのでなかなかアルミ地肌との見分けが

つきにくいのですが、S40年代後半以降の若草色時代になるとカラー写真も増え、

少し大きめの写真を参照すればここが車体色なのがハッキリわかります。

かの名著カラーブックス(S57年保育社=クハ7710が表紙)では、

アルミ試作車6021が若草色の窓枠を嵌めている姿さえ記録されており、

長年の「アルミ地肌枠にHゴム」という思い込みがスッキリ消え去りました。

おもしろいのは、同時期に製造の3010系(但し東急製・6000は日立製)は

当初よりアルミ地肌となっていた点で、違いを挙げればきりがないほどに

両者が別物だということを教えてくれます。

6000の次は3010が欲しい!という思いが満ち満ちているので、

こちらを製作するときには、あらゆる角度からまた検証してみたいと思います。

話がそれましたが、扉はt0.5のプラ板から作りました。

垂直・平行に気を配るのはもちろんですが、

カッターの刃先でカドのエッジをしっかり出すのもポイントです。

なかなか肉眼でパーフェクトが難しいこともあるので(まだ老眼ではないはずだが...)

画像にとって確認しつつ進めるのも良いと思います。

左は甘々、一番右くらいまで仕上げればOKです。

開口部の大きさピッタリに切り出したt0.3をはめ込んだ図。

平らなところにt0.5の本体を置いて、t0.3を裏面とツラになるまではめ込むと0.2の窪みになるという

工作の容易化を期待して本体に0.5を使いました。

ここにt0.1のプラペーパーでHゴムを作って、立体感のある表情を目指しました。

Hゴムの工法は1月にアップした東急8000の前面窓と同じです。

裏から見てこんな感じになってたら流し込み接着剤で固定します。

一晩置いて固着したら一旦大まかに窓抜き→t0.1のHゴムを貼り、

固まったら再度窓抜き...とすると0.1厚にかかる力が最小で済み、

Hゴムの太さ精度が出しやすいです。

出来上がった乗務員扉は均一な深さではめ込むために、このような治具を用いました。

t0.5のベースに扉幅に切り出したt0.3を貼り重ねたもので、

野暮な説明をするまでもなく用途はお察しのことと思います。

大まかに扉をはめ込んだ後、表面から治具を当てつつ裏から扉を押し出すと自動的にt0.3の深さで扉が固定されます。

アルミ車ならいざ知らず、鋼製車でt0.3は深すぎるのでは...?という気もしますが、

ベース製品の客扉がやや深めの凹みなので、それと揃えた次第です。

次は妻面です。

在来6000系は前面も妻面も2枚幌だったようなので、全ての面にトレジャーのロスト幌を使うつもりですが、

その台座もきちんと作ることにしました。

使ったのはトレジャーのTTP218-05(72・101系用幌枠)で、

連続してエッチングされている枠を折り重ねて厚みを出す構成のパーツです。

読者諸兄には改めて言うまでもないとは思いますが、貼り合わせ強度の確保と、

合わせ目の隙間を埋める目的を考慮すればハンダ付けが理想的で、当然今回もそのようにしました。

このパーツは幌枠断面に幌取り付け金具や手すりの表現があるのがセールスポイントなのですが、

勿体ないことに相鉄を作る上ではこれらは必要なさそうなので、削ってしまいました。

不要モールドや断面に塗りたくったハンダは、幌枠面に対し垂直になるよう気を付けつつ

金ヤスリで仕上げますが、車体へ取り付け後にここの仕上げ漏れが見つかると面倒なので、

一旦プライマー塗布→白を吹いておきました。

幸い今回はほぼ修正無用だったので、位置に注意しつつタミヤのエポキシ接着剤で固定しました。

瞬着と比べて硬化にやや時間がかかるので、位置決めの微調整がしやすい…という効果に

期待して初めて使ってみましたが、要領を得るにはもう何度か使う必要がありそうです。

硬化後の強度は申し分なかったので、使いこなせるようになりたいと思います。

都合により撮影のタイミングが前後しますが、

幌を仮に付けてみた様子。

幌枠は肉厚部分しか見えなくなりますが、前面も妻面も同じ構造をしているがために

自由自在な組成が可能…という在来6000系のアイデンティティを表す部分だけに頑張りました。

幌吊りの金具などは追って接着します。

触れてきませんでしたが、車体裾のカプラー逃げの欠き取りは

正規の形状になるよう一旦埋め込み→再開口してあります。

その際、開口部の肉厚がなるべく薄く見えるように、断面を斜めに削り込んであります。

遠き日に某ステッカーメーカー主宰の作例で見てなるほど!と思った小技。

妻面はまだまだやることがありますが、

さすがに同じ加工の繰り返しで疲れてきたので、ちょっと休憩。

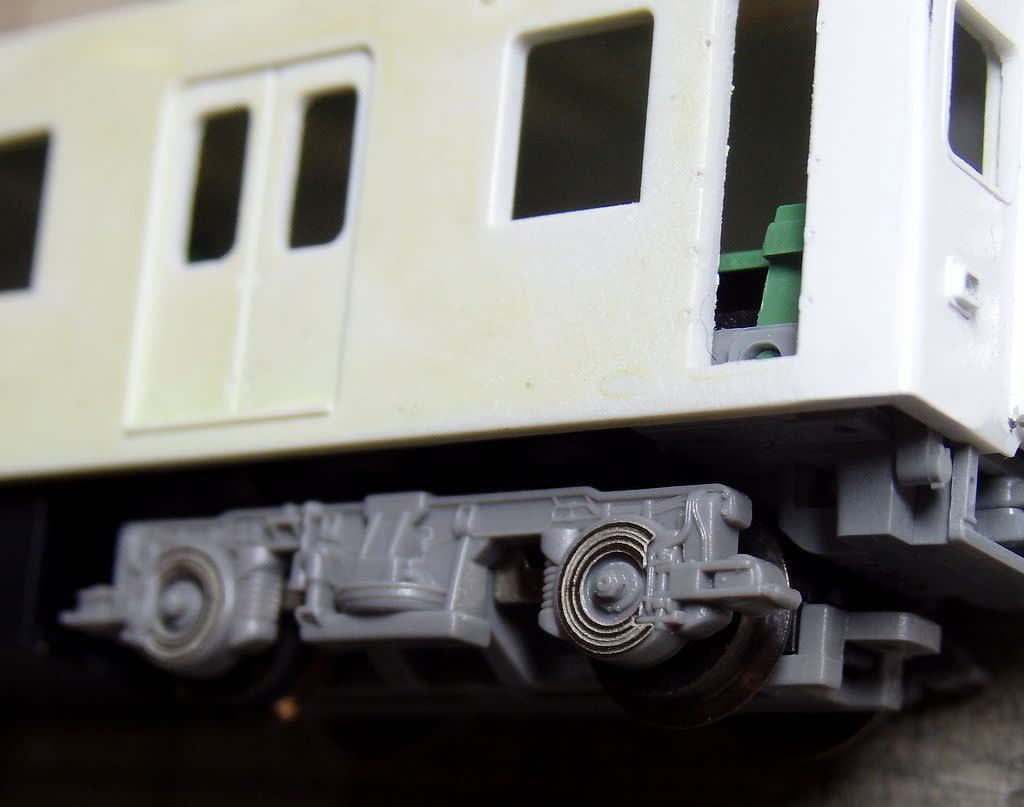

台車のイメージを見てみましょう。

実車はM車が軸距2450mm、T車が軸距2200mmなので、

この差を再現すべくM=7000系から流用、T=ベース製品のままで行くことにしました。

プロトタイプはどちらもKH-59ですが、ベース製品の台車は軸距が短めにアレンジされており、

これが正規の軸距に修正された7000用と使い分けることで軸距の差を再現したい...という思惑です。

測ってみると7000用は約16.5mm=実車換算2475mmでほぼスケール通り、

製品の台車は約14mm=実車換算2100mmとなり、若干苦しいところはあるものの

M車もろとも2100mm相当で統一している製品状態よりは…、というところでしょうか。

なお、そもそもKH-59台車は主に新6000以降(在来6000では最後期の中間モハくらいしか履いてない)の

台車であって、在来6000で多数派となるKH-43とは空気ばね周りの造形が幾分違います。

このあたりの修正は別途検討していますので、近日中に結果を書いてみたいと思います。

とりあえずディスクブレーキにバルディローズのエッチングパーツを載せてみました。

ディスクの擦れ跡をエッチングで表現したユニークなパーツで、

単に色差しをするよりも数段味わいのある表情となります。

何故か7000用からディスクが気持ち大きめの成型になっており、

6000準拠のディスクを合わせると若干余白が出るのが気になるといえば気になる。

床下機器も少しずつ手を付けています。

C-1000コンプレッサーは数年前のJNMAで西多摩車輌の3Dパーツを買ってあったので、

これを使います。中身とカバーが別体という凝った構成のパーツで、

背面にはメッシュが差し込めるというおそろしいつくり。

手前が差し込み前、奥が差し込み後。

ひし形メッシュと正方形メッシュがあったと思うので両方試作しましたが、

私鉄の車両シリーズ(S61年保育社=クハ7713が表紙)の機器紹介ページを見ると

正方形メッシュを持つC-1000が載っているので、今回はこれに倣いたいと思います。

ひし形メッシュはこれを使った。

(M)とあるのでSサイズがあるのかと思ったら、M・L展開らしい。

とても硬い(言い方を変えれば丈夫)ので、カッターで何度もなぞるよりは

切れ味の良い彫刻刀で押し切るほうが楽でキレイに切れました。

つづく…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます