日本本土の「大和民族」による沖縄の「琉球民族」に対する在日米軍基地負担の押し付けを介したイジメは今も続いている。そのイジメの構造を、米国は世界の平和とアジアの安定のために必要不可欠として正当化してきた

日本本土の「大和民族」による沖縄の「琉球民族」に対する在日米軍基地負担の押し付けを介したイジメは今も続いている。そのイジメの構造を、米国は世界の平和とアジアの安定のために必要不可欠として正当化してきた。ー「歴史叙述」の「神話」を打破すべく、新たな「歴史」を描く旅に出ようかー(3)

(最初に一言)

日本のメディアは、ことあるごとに中国の新疆・ウイグル自治区に対する「関係」を、〈人権〉の「抑圧」とか「弾圧」として批判・非難してやまないのだが、今回記事の表題にもあるように、本土に暮らす私たちと沖縄の人々との関係も、こうした抑圧、弾圧として、つまりはイジメ(すなわち、差別し排除する側とされる側)の関係として位置付け捉え直すことはできないのだろうか。

私たちはこれまでよく在沖米軍基地に関する話を見聞きしてきた。たとえば、沖縄の米軍基地は極東の平和と安定にとって必要不可欠であり、もし基地がなくなれば、それはこの地域における権力の空白を招くこととなり、ひいてはアジアのそして世界の平和と安定を害することにつながる云々との「常識」でもって、お互いを納得させてきた。はたして、そう言い切れるのだろうか。この物言いは、何か都合の悪いことに蓋(ふた)をしてはいないだろうか。

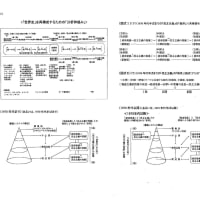

私の語る「システム」論で描く1970年代以前のA、B、Cの「システム」の形成と発展、その維持と安定において、確かに在沖米軍基地はその役割を担ってきたといえるだろう。これに対して、70年代以降から今日に続くB、C、Aの「システム」の維持と安定においては、もはや有害無益なものへとその役割を変化させている。だが、それにもかかわらず、なお在沖米軍基地の必要性を説く米国や日本の支持者は、彼らの利害関係からもっぱら基地の有益性・有用性を語っているとしか、私には思われない。

それはさておくとして、私たちは自由、民主主義、人権、法の支配、平和といった普遍的価値の重要性とその世界大における実現を、今日の対中国包囲網に際する自らの合法性と正当性を力説するために援用しているのだが、イジメられている立場に置かれた沖縄県民にとって、その普遍的価値の享受とその実現は遠ざかるだけではあるまいか。

ここでも、私たちは加害者側と被害者側における両者の普遍的価値の内実とその実現の関係を改めて問い直すことに迫られているのではあるまいか。だが、私たちはその関係とそれが抱える厄介ないじめの構造と向き合うことを避け続けてきたのではあるまいか。こうした観点に立って、これまでの国際関係や国際政治学、政治学の在沖米軍基地を介した日米両国の、そして沖縄の安全保障と平和に関する研究を見直すとき、そこにおびただしい数の嘘の羅列を見つけ出すのは必至ではあるまいか。

その意味において、これまでの歴史叙述がどれほど虚偽であり、歪(ゆが)められてきたかを問い質す研究が必要となるのは言うまでもないことであろう。イジメの構造とそれを合法化・正当化するために使われてきた普遍的価値とその実現の歩みを相互に結び付けた歴史研究がどうしても求められるのは疑いを得ない。

こうした研究の積み重ねをとおして、私たちは名実ともに私たちに必要な「ふへんてきかち」とその在り方を理解することになると同時に、そうしたふへんてきかちの実現によって、これまでのイジメの構造、換言すれば「システム」の形成と発展の在り方において、何某かの、それこそごくごくささやかであるに違いない「成果」を手に入れることが可能となるのかもしれない。(勿論、このくだりはあくまでも希望(絶望)的観測であり、今の段階では、「嘘」でしかない。否、未来永劫だ。つらい現実だ。)

(最後に一言)

もとより、言うまでもなく、そこに至る道のりは断崖絶壁の連続であり、一人や二人でできることではない。また最初から、その試みは絶望と背中合わせのもとで、繰り返し繰り返しの連続であり、それこそ2歩進んでは3歩も4歩も後退するといった、そしてその挙句は誰からもありがたく思われない結論というか結末を迎えるのは想像に難くない。それはそうだとしても、駄文・悪文に次ぐ悪文・駄文を書き続けるしかない。

(付記)

学校現場でのイジメの加害者が、他人事みたいに、「私はいじめなどしていない」と話し、学校関係者も「うちの学校でそんなことは絶対ない」とか「生徒からもそうした声は聞かれない」等々、事件の後に伝えられる発言だが、これはまた在沖米軍基地を介したいじめ問題でもおそらく垣間見られるのではあるまいか。

すなわち、日本の与野党の国会議員も、沖縄における過重な基地負担との認識と理解はするにせよ、そこから直ちに、それをいじめだとはみなさないのではあるまいか。彼らを選出する日本の有権者である国民の側においても、イジメの問題として語ることに違和感を抱くものが多いのではあるまいか。

私は中途視覚障碍者となり、白杖を手に持ち歩行訓練を重ねるうちに、健常者としてのかつての私が視覚障碍者に対してイジメていたとの思いを強く感じるに至ったのだ。いじめとは何もあからさまな他人に対する悪意を抱いた接し方を言うのではない。誰も白杖を手にして道行く視覚障碍者に対する悪意を持つことはないだろうし、何か困っているとわかれば手助けをするに違いない。

だが、それ以上には深入りすることもない。たとえば、点字ブロックが整備されていなくても、その一部が破損していたとしても、あまり関心など持たないだろう。音響信号機がない処では、視覚障碍者は不自由を感じるに違いないなどとは考えないだろう。視覚障碍者は点字ブロックを伝いながら歩くとき、少しの安心感を持てるのだが、その上に自転車やバイク、さらには自動車までもが乗り上げて、歩行の妨げとなっている。

こうした問題を私は、視覚障碍者となって、初めて我がこととして、痛感したのである。健常者の頃の私には、それはまったく理解もできない、想像もしないことであった。まだ目の見えていた時の私には、視覚障碍者の日常を生きる姿が見えていなかったのだ。それどころか、見ようとはしなかった。向き合うことを避けていた。ずっと無視・無関心・無理解の態度を示していたのだ。

私は、差別と排除の関係というとき、中途視覚障碍者となったことにより、少しはその意味することが分かるようになった。そこには、無視あるいは無関心・無理解の態度も含まれているのではあるまいか、と。その意味で、私は視覚障碍者を始め障碍者に対して、無視あるいは無関心であることによって、彼らを差別し、排除してきたということを悟ったのである。

障碍者となった今も、私の差別と排除の態度はあまり変わるところはない。イジメの問題もこうした無視・無関心・無理解を介した差別と排除の関係の中で、私たちが生きていることとどこかで結びついているのではあるまいか。差別と排除の関係を自らが担い支えていることに、私たちは気がつかないのは当然かもしれない。

それは見えないし、誰しも自分は善意に従って生きることを望んでいるから、なおのことだろう。だが、この善意で生きることと、無視・無関心・無理解の態度とは決して相容れないものではなく、両者は矛盾することなくお互いを支え合っているのかもしれない。それゆえ、厄介極まりないのだ。