中央集権政権ができると、税を全国から調達し、都に運ぶ「官道」の整備が必要になった。官道は、大化の改新より少し前から整備されだしていたが、北陸道の整備はかなり遅れ、持統天皇の時代まで待たねばならなかった。当時の官道は、重要性に応じて、「大路」、「中路」、「小路」に分けられていた。大路は、都~太宰府の山陽道、中路は、東国、陸奥を結ぶ東海道と東山道、そして、小路が北陸道、山陰道、南海道、西海路であった。

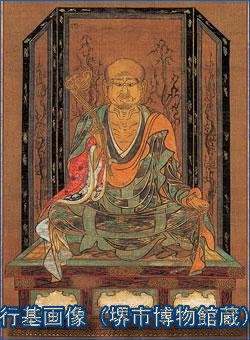

この道路作りには、宗教家の力が動員された。行基などがその代表格である。

私たちがなにげなく、「智識」という言葉を、「ものを知っていること」と、受け取ってしまっているが、「智識」とは仏教用語であった。仏教興隆に協力する人、およびその行為が智識と呼ばれていたのである。仏教に協力することとは、寺院や仏像の造営はもとより、寺院に物資を運ぶための道路や橋の工事をも指していて、そうした行為のすべてが智識とされた。橋を造営するときに、動員された人夫の賃金をまかなうために、差し出された稲などは、智識稲と呼ばれるほどであった。

行基は、奈良時代前半に活躍した。彼は、多くの信者を引き連れて、道路、池、橋を造営した。それはれっきとした宗教的行為であった。『行基年譜』(「天平13年記」)の1年だけでも、泉大橋、山崎橋、高瀬大橋、長柄・中河・堀江の橋を造成している。彼の行為、彼に従って労働力を提供した信者たちが、智識だったのである。

京都宇治川にかかる宇治橋は、橋寺放生院の道登が造営したのか(大化2年、そこに建つ宇治橋断碑による)、元興寺道昭が建てたのかは(『続日本紀』「文武天皇四年三月巳未条」)、不明であるが、橋寺の碑には、「此の橋を構立し、人畜を済度す」とある。つまり、橋は人のみならず、家畜をも救済する、れっきとした宗教行為だったのである。「済度」とは、仏が、人々を、苦界の此岸から、悟りの彼岸に渡すこと、つまり、救うことを意味する仏教用語である。現実の世界で、橋をかけることは、死後の世界に彼岸に幸せに渡ることができる行為であった。智識として参加し、善行を積んで仏の御許に参りたいという願いを込めて、喜んで僧侶に率いられたのであろう。行基こそはその組織者であった。朝廷は、一度は行基を捕らえようとしたが、むしろ、行基のもつ民衆動員力を逆に利用するようになった。

ここ、越前でも久米田橋の造営記録が残り、智識稲の記述が多く残されている。久米田橋は、いまの鳴鹿大橋と重なる。越前のみならず、加賀を含めたかなり広範な地域からこの智識稲が送られてきたという。

道路が立派になっても、現地農民はさしたる恩恵を受けていたとは想われない。恩恵を受けたのは豪族であり、権力者たちであった。彼らの実益の「ために、宗教が動員され、損得勘定でなく、信仰心で動いた農民が、ここでも、宗教を介在させて、権力側にいいように利用されたのである。

この道路作りには、宗教家の力が動員された。行基などがその代表格である。

私たちがなにげなく、「智識」という言葉を、「ものを知っていること」と、受け取ってしまっているが、「智識」とは仏教用語であった。仏教興隆に協力する人、およびその行為が智識と呼ばれていたのである。仏教に協力することとは、寺院や仏像の造営はもとより、寺院に物資を運ぶための道路や橋の工事をも指していて、そうした行為のすべてが智識とされた。橋を造営するときに、動員された人夫の賃金をまかなうために、差し出された稲などは、智識稲と呼ばれるほどであった。

行基は、奈良時代前半に活躍した。彼は、多くの信者を引き連れて、道路、池、橋を造営した。それはれっきとした宗教的行為であった。『行基年譜』(「天平13年記」)の1年だけでも、泉大橋、山崎橋、高瀬大橋、長柄・中河・堀江の橋を造成している。彼の行為、彼に従って労働力を提供した信者たちが、智識だったのである。

京都宇治川にかかる宇治橋は、橋寺放生院の道登が造営したのか(大化2年、そこに建つ宇治橋断碑による)、元興寺道昭が建てたのかは(『続日本紀』「文武天皇四年三月巳未条」)、不明であるが、橋寺の碑には、「此の橋を構立し、人畜を済度す」とある。つまり、橋は人のみならず、家畜をも救済する、れっきとした宗教行為だったのである。「済度」とは、仏が、人々を、苦界の此岸から、悟りの彼岸に渡すこと、つまり、救うことを意味する仏教用語である。現実の世界で、橋をかけることは、死後の世界に彼岸に幸せに渡ることができる行為であった。智識として参加し、善行を積んで仏の御許に参りたいという願いを込めて、喜んで僧侶に率いられたのであろう。行基こそはその組織者であった。朝廷は、一度は行基を捕らえようとしたが、むしろ、行基のもつ民衆動員力を逆に利用するようになった。

ここ、越前でも久米田橋の造営記録が残り、智識稲の記述が多く残されている。久米田橋は、いまの鳴鹿大橋と重なる。越前のみならず、加賀を含めたかなり広範な地域からこの智識稲が送られてきたという。

道路が立派になっても、現地農民はさしたる恩恵を受けていたとは想われない。恩恵を受けたのは豪族であり、権力者たちであった。彼らの実益の「ために、宗教が動員され、損得勘定でなく、信仰心で動いた農民が、ここでも、宗教を介在させて、権力側にいいように利用されたのである。