古代のエーゲ海にはディオニソス信仰があった。牛を殺し、祭壇に捧げ、その牛を八つ裂きにし、生肉を食べ、生血を啜ることによって、運命を変えてくれるディオニソス神との一体感を得るという秘儀が、ディオニソスの祭りでは行われていた。この点については、このブログの「ギリシャ哲学」で説明した通りである。エーゲ海ではこの儀式に参加するのは圧倒的に女性であった。日常的に抑圧されていた女性の自己解放の願いがこの儀式には込められていた。アテネに来ると、生肉はパンになり、生血は葡萄酒になり、荒ぶる神のディオニソスは豊饒の神となった。さらに、この秘儀は、キリスト教の聖餐式に受け継がれた。ディオニソスはキリストに擬されたのである。

ところが、このディオニソス神の秘儀が、ユーラシア大陸の東の果てのわが日本に伝えられていたのである。ディオニソス神は、中国の神、漢神とされていたのでる。もちろん、当時の日本人は、ディオニソス神なるものが西方にあったなどとは知る由もなかったが、漢神を祀る秘儀は、ディオニソス神を祀る手法とまったく同じであった。

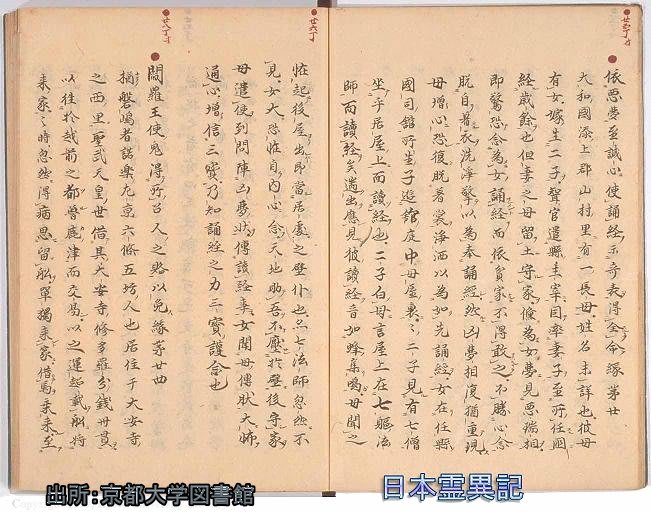

『日本霊異記』中五に「漢神の祟により牛を殺して祭り・・・」という項がある。摂津国東生郡撫凹村の富裕な家長が、聖武天皇の時代に、漢神の祟りから逃れようとして、毎年、牛を1頭殺して漢神を祀った。七年間それが続いた。しかし、7回目の祀りの後、その家長は重病になった。殺生を続けた罰だとして、あわてて、飼っていた牛を野に放ったが、死んでしまった。しかし、閻魔さんが、牛を放った(放生)善行をほめて、この世に戻してくれたという逸話である。このように、漢神は祟りをもたらす鬼神として当時の日本人は意識していたのである。

『霊異記』同じ個所では、秘儀の中身の説明がある。この家長が、殺した牛から復讐されるという場面が書かれているのである。殺された牛の化身が、頭が牛、体が人間の姿(牛頭人身姿)をした7名が、膾(なます)机と小刀を持ち出し、我々がされたと同じ事をしてやる。お前の肉を膾にして食ってやると言ったとされる。当時、漢神を祀るには、牛の肉を膾にし、それを祭壇に供えた後、祀る側の人間もその膾を食っていたのである。なんと、ディオニソス神祭と似ていることか。

日本では、牛は農耕に不可欠なものであった。農業の重要な担い手を殺してまで祭られる漢神の祟りを、当時、つまり、7世紀の日本の農民は、極度に恐れていたのである。これは「殺牛祭神」と言われていた。

ディオニソス神と同じく、漢神は鬼神だけではなく、雨を恵んでくれる豊饒の神としての地位も得ていた。『日本書紀』皇極天皇元年七月戊寅条では、この年(642年)、日照りが続いたので、雨乞いのために、村々の祝部の教えに従って、牛馬を殺して神に祈ったが効果がなかった。河の神である河伯に祈っても駄目であったと書かれている。これらは、中国からきた信仰であろう。中国の『漢書』于定国伝には、牛馬を殺して神を祀る儀式があることを伝えている。河伯も中国起源である。そうした祀り方で効果がなかったという群臣の話を聴いた蘇我大臣蝦夷が、それでは、諸寺で大乗教典を読み上げることで、雨を祈ろうと提案し、実際そうして雨乞いをしたのだが、わずかに小雨を得ただけであった。今度は、皇極天皇が古式ゆかしい日本的祈りを捧げた。南淵の河上で、四方を拝し、天を仰いで祈った。すぐに雷雨がやってきて5日間も雨が降り続けたという。

殺牛祭神や河伯の儀式は道教からきたものであると考えられる。大乗教典はもちろん仏教である。つまり、中国から渡来したものは駄目で、伝統的な神道に民衆は戻れとこの説話は訴えているのである。

『類聚三代格』に掲載されている延暦10年(791年)9月16日付の太政官符「応禁制殺牛用祭漢神事」によれば、この年、伊勢、尾張、近江、紀伊、若狭、越前に対して、百姓が牛を殺して漢神を祀ることが禁じられた。牛を殺して祭壇に捧げたものは懲役(徒という)1年が科された(厩庫律、故殺官私馬牛条)。

それでも、越前にはこの秘儀は続けられていたのであろう。10年後にも同じ禁令が越前に向けて出された。延暦20年(801年)4月8日、のことである。

ディオニソス神は、トラキアから西のギリシャにも行ったが、東を旅して、はるばる、わが日本にまで上陸していたのである。実際、西欧の神とわが日本の神仏とは出自を同じにしているのではないかという例が結構見られる。これは後日紹介したい(一例が弥勒菩薩とエルメス)。

『延喜式』神名帳に掲載されている越前の神社の中には渡来神を祀っていると想われる事例が結構ある。

敦賀郡(敦賀市白木)の白城神社、信露貴彦神社(敦賀市杳見)がそうである。これはどう見てもシラギである。南条郡今庄には新羅神社があり、素戔嗚尊(すさのおのみこと)が祀られている。『日本書紀』(神代上大八段第四の一書)では、素戔嗚尊が新羅に天下ったという記述がある。どうも素戔嗚尊(すさのおのみこと)は大国主命(おおくにぬしのみこと)と並んで半島生まれの臭いがする。

養老2年(718年)5月に分立するまでは、能登国は越前に属していた。この国の鳳至群には美麻奈比古神社がある。任那のことであろう。同じく珠洲群には古麻志比古神社がある。高麗のことであろう。そもそも、彦神という接尾語そのものが半島系である。私の名前の彦も、半島で男という意味であった。

本稿は、『福井県史』通史編1・原始・古代、第三章「コシ・ワカサと日本海文化」の資料に依存した。