佐賀の「吉野ヶ里歴史公園」にまだ行ったことがなかったので散策してきました。

そばの赤い花が見頃を迎えているというので、JR九州の「駅長おすすめのウォーキング」が昨日開催されたようです。

そのままのコースを散策することにしました。

イベント当日だと人が多いかと思い、1日ずらしました。(一昨年、古賀の「なの花祭り」の時もあえて1日ずらしたことがあります。(笑))

朝7時半過ぎの博多駅発のJR九州の快速、鳥栖駅で乗り換えて8時半前には、「吉野ヶ里公園駅」に到着。

(散策は、吉野ヶ里公園駅「南口」からスタート。)

(散策は、吉野ヶ里公園駅「南口」からスタート。)

ウォーキングイベントの翌日のせいか、誰一人歩いていません。

暑くもなく寒くもなく、最高の散策日和です。

(米の収穫が所々始まっていました。)

(米の収穫が所々始まっていました。)

まずは、「田手神社」をめざします。

駅から15分くらい歩いたでしょうか、田手川に突き当たりました。

田手神社はこの田手川と並行している、長崎街道沿いにあります。

(「田手宿」。このあたりは宿場町だったのですね。)

(「田手宿」。このあたりは宿場町だったのですね。)

田手神社に到着。

(田手川の堤防の上に建っています。)

(田手川の堤防の上に建っています。)

建立は1300年以上前、天智天皇によるとされています。

(お参りさせていただきました。)

(お参りさせていただきました。)

掃き清められた白砂利に足跡が残っていましたので、朝からお参りした方はいたのだと思いますが、この時は私一人、どなたにも会いませんでした。

さて、「吉野ヶ里歴史公園」に向かいます。

10分くらい歩くと、公園の「東口」に着きます。

(開園は9時。開園直後に到着。)

(開園は9時。開園直後に到着。)

入園チケットを買おうと思ったら、なんと「本日入園無料」とのこと。

(公募で決まったマスコットキャラクターの「ひみか」ちゃん。)

(公募で決まったマスコットキャラクターの「ひみか」ちゃん。)

吉野ヶ里遺跡が3町村(東脊振村、三田川町、神埼町)にまたがっているので、その頭文字をとって命名。邪馬台国の卑弥呼もイメージしているとか。

「天の浮橋」を渡って、環濠集落の入口へ。

この橋から遠くに「北内郭」の「主祭殿」が見えます。

(結構ズームしています。)

(結構ズームしています。)

吉野ヶ里遺跡は、弥生時代(紀元前5世紀~紀元後3世紀)の遺跡で、この時代の遺跡としては、日本最大級だそうで、弥生時代における「クニ」の中心的な集落の全貌や、弥生時代700年間の移り変わりを知ることができ、日本の古代史を解き明かす上で極めて貴重な資料や情報が集まっているそうです。

環濠集落の入口です。

この門をくぐると、両脇の地面に尖った杭「逆茂木(さかもぎ)」(乱杭)が外に向かって斜めに無数に立っていますが、これらは敵の侵入を防ぐバリケードの役割をしていたそうです。

「南内郭」に入って行きます。

南内郭は、祭司者であり政治・行政も司った人たち(王や支配層)の居住地だったそうです。

(王の家、王の妻の家、王の娘夫婦の家などが並んでいます。)

(王の家、王の妻の家、王の娘夫婦の家などが並んでいます。)

内部も見学できます。

物見櫓は実際に上って景色を見ることができます。

環濠集落を出て、今が見頃のそばの花(赤い花)を見に行きます。

(これが周囲に廻らされている環濠。かなり深い。)

(これが周囲に廻らされている環濠。かなり深い。)

数分歩くと、そばの畑に到着。

なかなかの規模で、一面真っ赤(というよりも濃いピンク)です。

(花をズーム。)

(花をズーム。)

ちなみに、白い花が咲くそば畑が別のエリアにあるのですが、見頃は赤い花よりも早く、もう終わっているようでした。(赤と白、両方の花を撮りたかったのですが。)

見事な景色にしばしそば畑でバシャバシャ写メを撮っていました。(笑)

次は、「北内郭」、「北墳丘墓」に行ってみます。

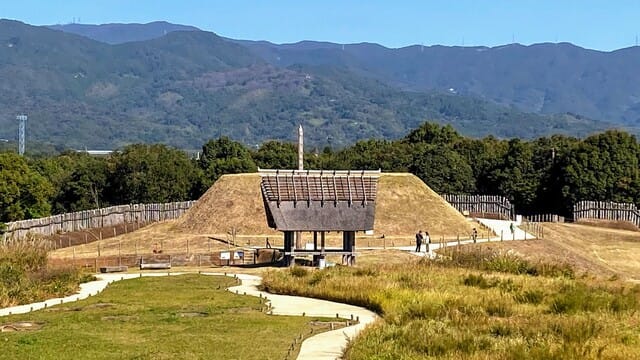

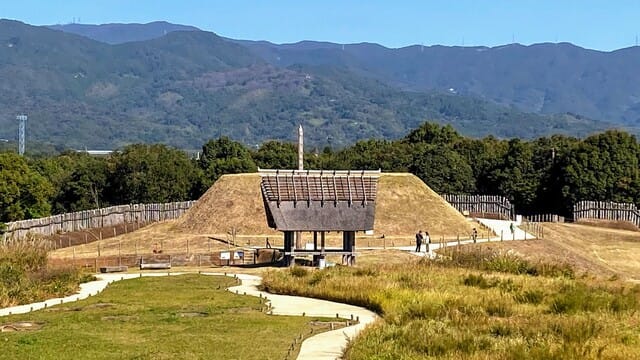

まずは、「北墳丘墓」。

(手前の建物は、墳丘墓に眠る祖先の霊に毎日お供え物を捧げ、お祈りをするための施設「祀堂」。)

(手前の建物は、墳丘墓に眠る祖先の霊に毎日お供え物を捧げ、お祈りをするための施設「祀堂」。)

この墳丘墓は、約2100年前の歴代の王や王族を埋葬した特別な墓。

発掘された状態で保存処理をされ、見学できるようになっています。

(墳丘墓を回り込むと入口があります。)

(墳丘墓を回り込むと入口があります。)

こちらが内部(実物)。

(写真撮影可。)

(写真撮影可。)

こちらが甕棺(実物)。

遺構の周囲の通路・壁面は説明コーナーになっています。甕棺はこんな感じだったそうです。

王(?)が納棺されていますが、胸には「有柄銅剣」、首には「ガラス製管玉」のネックレスが装飾されています。

有柄銅剣やガラス製管玉等の出土品は国の重要文化財に指定されるなど、高い学術的価値を有するものだそうですが、この墳丘墓から出土したガラス製管玉の数は日本の他の遺跡の出土数を圧倒する多さという説明でした。

北墳丘墓の展示室、かなり見応えがありました。(おススメです。)

北墳丘墓から「北内郭」の間にある「倉庫群」。

「北内郭」の入口(門)です。

(環濠が二重に廻らされ、ひと際複雑・堅牢に造られている印象です。)

(環濠が二重に廻らされ、ひと際複雑・堅牢に造られている印象です。)

中心的建物「主祭殿」。

主祭殿は、吉野ヶ里のクニ全体の重要な事柄を決める会議を行ったり、祖先の霊への祈りや祀りを行ったりした、最も重要な建物だそうです。

中を見学できます。2階では会議(?)が行われているようです。

3階では、祭事が執り行われているようです。

(右の扉(窓)が開放されていますが、北墳丘墓の方を向いています。)

(右の扉(窓)が開放されていますが、北墳丘墓の方を向いています。)

北内郭にある物見櫓から北墳丘墓を望みます。

ズーム。

主祭殿と北墳丘墓を結ぶ直線、太陽が昇って沈む直線はクロスするようになっており、重要な意味がある、、、みたいな説明を墳丘墓の展示室で読みました。

これで遺跡の主要な所は見学しましたので、出口となる「北口」に向かいます。

(「こだいのみち」(古代の道)という散策路。)

(「こだいのみち」(古代の道)という散策路。)

道中には、墓地の列「甕棺墓列」が続く場所があります。

この甕棺が多数埋葬されている墓地は、数の多さ(密さ)から、北墳丘墓のような王族ではなく、一般の(?)人の一族が集まっているそうです。

ここを抜けると、いきなり広場「大芝生広場」に出ます。

(向こうに見えるのが北口です。)

(向こうに見えるのが北口です。)

ゲートを出ると、マルシェ開催中。

ゲートを出る時に、検温と「問題なし」のリストバンドを巻いてもらいましたので、出店を少し見てみましたが、特に興味を引く物もなかったので、スルー。

北口の門です。

(東口と北口で随分と感じが違うものですね。)

(東口と北口で随分と感じが違うものですね。)

「吉野ヶ里歴史公園」、佐賀や長崎への出張の時にJR特急の車窓から櫓などが見えて、「いつか行ってみたい」と思っていましたが、ようやく実現しました。

散策しながら様々な情報に触れたり体験したりできるようになっていて、吉野ヶ里遺跡の高い重要性を学ぶことができて、とても良かったです。

ここからは、吉野ヶ里公園駅をめざすのみ。

マップのコース通りに歩いていると、公園のイベントで係留しているバルーンが見えました。

(さすが、佐賀バルーンフェスタの地ですね。ただし、見るだけで乗ることはできないそうです。)

(さすが、佐賀バルーンフェスタの地ですね。ただし、見るだけで乗ることはできないそうです。)

道が間違っていないかのチェックポイント、「吉野麦米」。

(私は入りませんでしたが、車がどんどん入って行きました。)

(私は入りませんでしたが、車がどんどん入って行きました。)

いい感じに色づいた畑があったので、「何だろう?」と見てみると、枝豆でした。

歩くこと20分少々でしょうか、吉野ヶ里公園駅「北口」に到着。

1時間に2本あるかないかの列車にほとんど待ち時間なく乗ることができ、超ラッキー。

鳥栖駅でも博多駅へ行く列車が待ち合わせしていました。

朝7時半に博多駅を出て、11時半ごろ博多駅に帰ってきました。

半日の散策で、久々の約14000歩。

吉野ヶ里歴史公園、そばの赤い花など、いい日曜日となりました。

(梅林はお堀を渡ってこの石垣の向こうです。)

(梅林はお堀を渡ってこの石垣の向こうです。) (定番の構図です。)

(定番の構図です。)

(「白加賀」。)

(「白加賀」。) (ザ・梅、という感じです。)

(ザ・梅、という感じです。)

(八重バージョンもあったような。)

(八重バージョンもあったような。) (「寄贈 梅 880本」「大阪府立北野高等学校六稜同窓會 197〇.10.6」。西暦の下一桁がつぶれていて読めませんが。)

(「寄贈 梅 880本」「大阪府立北野高等学校六稜同窓會 197〇.10.6」。西暦の下一桁がつぶれていて読めませんが。) (満開時期ならもっと映えるのだろうと思いますが、今日でもなかなかの景色でした。このスポット、おススメです。)

(満開時期ならもっと映えるのだろうと思いますが、今日でもなかなかの景色でした。このスポット、おススメです。)

(❝外観❞はまだそんなに変化していませんが、屋上にクレーンが建っていました。)

(❝外観❞はまだそんなに変化していませんが、屋上にクレーンが建っていました。) (全く冒険していない綿白ですが(笑)、実は小さなカジキの織りが入っています。)

(全く冒険していない綿白ですが(笑)、実は小さなカジキの織りが入っています。) (iPhoneのナイトモード、すごいですね。)

(iPhoneのナイトモード、すごいですね。) (冠雪が美しい。)

(冠雪が美しい。) (地面には散った桜の花びらでピンクのラインができています。)

(地面には散った桜の花びらでピンクのラインができています。) (きれい。)

(きれい。) (博多駅前と続く大博通り越しに見る東長寺。)

(博多駅前と続く大博通り越しに見る東長寺。) (山門の向こうに桜。ここで足を止めて写真を撮る人もいます。)

(山門の向こうに桜。ここで足を止めて写真を撮る人もいます。) (5分咲きじゃなくて7分咲きってところか。)

(5分咲きじゃなくて7分咲きってところか。) (明日満開か。雨の予報ですが。)

(明日満開か。雨の予報ですが。) (こちらも5~7分咲きって感じですかね。)

(こちらも5~7分咲きって感じですかね。) (いつもながら迫力のある扁額です。)

(いつもながら迫力のある扁額です。) (上に軒が張り出していて、巣にはいい場所です。)

(上に軒が張り出していて、巣にはいい場所です。) (やや雑な作りに見えます。(笑))

(やや雑な作りに見えます。(笑)) (1月8日の日中の景色。)

(1月8日の日中の景色。) (こちらこそ、医療従事者のみなさんに「感謝」です。)

(こちらこそ、医療従事者のみなさんに「感謝」です。) (左:カナダ産、右:ハンガリー産。凝固しても品質に影響はありません。湯せんすれば元に戻るそうです。)

(左:カナダ産、右:ハンガリー産。凝固しても品質に影響はありません。湯せんすれば元に戻るそうです。) (福岡では珍しい、すごい雪です。)

(福岡では珍しい、すごい雪です。)

(散策は、吉野ヶ里公園駅「南口」からスタート。)

(散策は、吉野ヶ里公園駅「南口」からスタート。) (米の収穫が所々始まっていました。)

(米の収穫が所々始まっていました。)

(「田手宿」。このあたりは宿場町だったのですね。)

(「田手宿」。このあたりは宿場町だったのですね。) (田手川の堤防の上に建っています。)

(田手川の堤防の上に建っています。) (お参りさせていただきました。)

(お参りさせていただきました。) (開園は9時。開園直後に到着。)

(開園は9時。開園直後に到着。) (公募で決まったマスコットキャラクターの「ひみか」ちゃん。)

(公募で決まったマスコットキャラクターの「ひみか」ちゃん。)

(結構ズームしています。)

(結構ズームしています。)

(王の家、王の妻の家、王の娘夫婦の家などが並んでいます。)

(王の家、王の妻の家、王の娘夫婦の家などが並んでいます。)

(これが周囲に廻らされている環濠。かなり深い。)

(これが周囲に廻らされている環濠。かなり深い。)

(花をズーム。)

(花をズーム。)

(手前の建物は、墳丘墓に眠る祖先の霊に毎日お供え物を捧げ、お祈りをするための施設「祀堂」。)

(手前の建物は、墳丘墓に眠る祖先の霊に毎日お供え物を捧げ、お祈りをするための施設「祀堂」。) (墳丘墓を回り込むと入口があります。)

(墳丘墓を回り込むと入口があります。) (写真撮影可。)

(写真撮影可。)

(環濠が二重に廻らされ、ひと際複雑・堅牢に造られている印象です。)

(環濠が二重に廻らされ、ひと際複雑・堅牢に造られている印象です。)

(右の扉(窓)が開放されていますが、北墳丘墓の方を向いています。)

(右の扉(窓)が開放されていますが、北墳丘墓の方を向いています。)

(「こだいのみち」(古代の道)という散策路。)

(「こだいのみち」(古代の道)という散策路。)

(向こうに見えるのが北口です。)

(向こうに見えるのが北口です。)

(東口と北口で随分と感じが違うものですね。)

(東口と北口で随分と感じが違うものですね。) (さすが、

(さすが、 (私は入りませんでしたが、車がどんどん入って行きました。)

(私は入りませんでしたが、車がどんどん入って行きました。)

(5人分です。)

(5人分です。) (特製の背ごし用のタレで食べます。)

(特製の背ごし用のタレで食べます。)

(この看板が至る所に貼られています。)

(この看板が至る所に貼られています。)

(住宅1万戸分の発電量があるそうです。)

(住宅1万戸分の発電量があるそうです。) (3年前(2017年)には双璧の名店「

(3年前(2017年)には双璧の名店「

(夜の宮崎駅、きれいですね。)

(夜の宮崎駅、きれいですね。)

(新八代駅で新幹線に乗るルートです。早割だと5000円ちょっとなんですね。)

(新八代駅で新幹線に乗るルートです。早割だと5000円ちょっとなんですね。) (宮崎駅。隣のホームには特急「きりしま」が停車中。)

(宮崎駅。隣のホームには特急「きりしま」が停車中。) (大阪の阪神電車の駅のような❝幅❞。)

(大阪の阪神電車の駅のような❝幅❞。) (展望デッキにて。)

(展望デッキにて。)

(わさび味とかゆず味みたいなのはありますが、「プレーン」がありません。)

(わさび味とかゆず味みたいなのはありますが、「プレーン」がありません。) (すごい開放感です。)

(すごい開放感です。)

(普通サイズのペットボトルよりも大きい!)

(普通サイズのペットボトルよりも大きい!) (ほぼ満開。)

(ほぼ満開。) (「キングジョー」が何体かいます。(笑))

(「キングジョー」が何体かいます。(笑)) (ネットより拝借。黒木町というと「

(ネットより拝借。黒木町というと「 (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)