手製本活動(その15:製本教室)

平成26年10月09日実施した製本教室の制作模様です。

本日は10月開講の初回日となりますが、今回新たに2名のかたが受講されました。

このため、会議型の机から教室方式に配置を変更しました。

少し生徒の皆さんには、作業がやりにくいかもしれません。

全体の教室模様です。

前回作成の半革装の製本の完成です。これで箔押しがあれば最高です。

おまけ;革すき風景

■本体部の折丁づくりの工程のチームの作業状況です。

①横目のA4用紙には、各生徒さんのご希望の内容を事前にこちらでレーザプリンターで印刷を行っております。

印刷については、冊子印刷機能でA5版の縮小印刷を行います。

②この用紙を半分に折り、ヘラにてきれいに伸ばすといった単純作業です。

③後は捨て紙と合わせ、プレスして完了です。

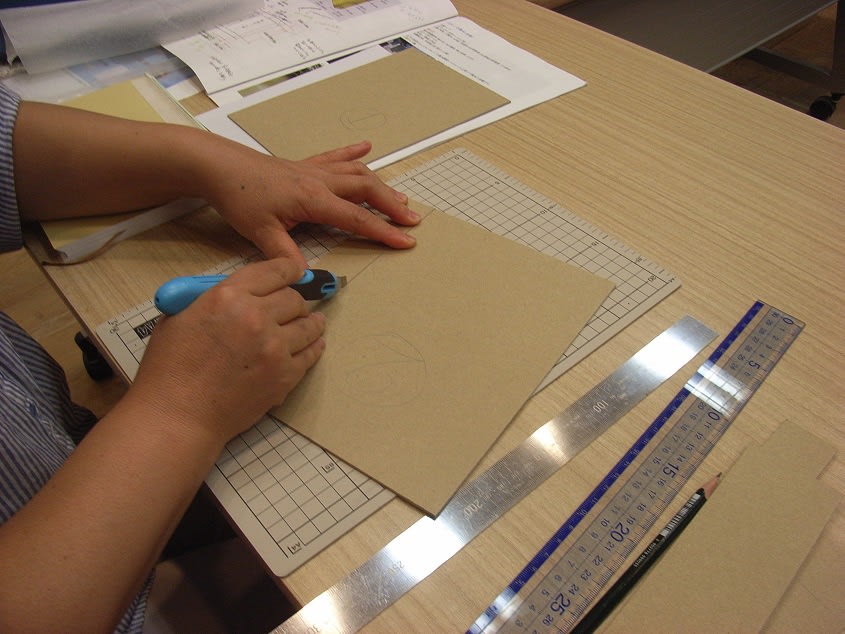

④新受講者については、黄ボール紙でプレス用紙と舟底板を作成します。

■本体部作成2:見返し、天地のやすりかけ、寒冷紗貼り、はなぎれ、しおり、クータ貼りの工程の丸背チームの作業状況です。

①捨紙をはがし、全体的にお掃除します。

②本来は裁断工程ですが、天をやすり(#240)がけし平らにします。

③クータを準備し、しおり紐や花布を教材の中から選び、見返しを貼ります。

④しおり紐、花布。寒冷紗の順番で背に貼ります。

⑤最後に、クータを背に貼って完成です。

■表紙と本体部の合本処理丸背チームの作業状況を以下に示します。

①事前に表紙と本体部を合わせ、チリがきれいにとれているか確認します。

②確認が完了すれば、水溶きボンドにて、背のみ表紙と本体部を仮接着します。10分程度で接着が完了します。

③表紙と本体部の見返しを接着する前に、チリ調整します。基本的には、糊付けにより2mm伸びますので、その分だけ事前に切断する必要があります。

また、本体部の変形等にり、チリが斜めになった場合もこの時点で修正します。

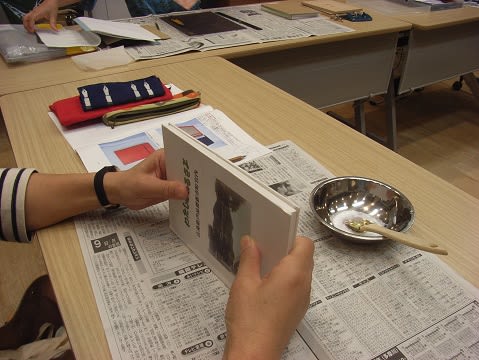

④表紙と本体部の見返しをでんぷん糊を使用して接着します。この時クッキングペーパーを敷いておきます。

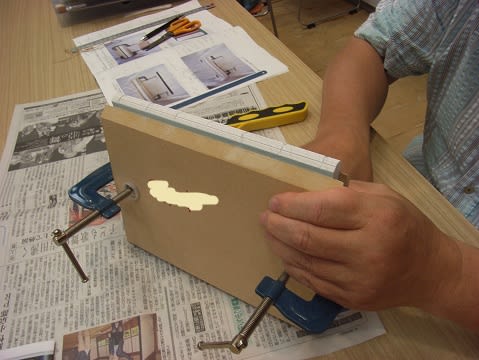

⑤次に、船底板を利用して溝をつけます。

⑥最後、溝に竹ひごをつけ、プレスして完了です。